『Nintendo Labo』ファースト・インプレッション。任天堂の新たな試みは、ハードウェア・サンドボックスになりえるか?

任天堂が新たな遊びを提案する、Nintendo Switch向け『Nintendo Labo』。本日発売された『Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit(バラエティ キット)』を5時間触ってみたファーストインプレッションをお届けする。

任天堂が新たな遊びを提案する『Nintendo Labo』。本日発売された『Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit(バラエティ キット)』を5時間触ってみたファーストインプレッションをお届けする。

まずゲームカードをNintendo Switchに挿入しゲームを立ち上げると、タッチパネルで操作する丁寧な段ボール折り紙のチュートリアルがスタートする。画面上に3Dレンダリングされた段ボールが登場し、それをどう折り曲げればいいのか立体的にムービーで示してくれるのだ。手を離せばストップするし、巻き戻しも早送りもスムーズ。なによりもなにをすればよいのかを立体的に把握できて、折り紙文化のない海外でも理解しやすいつくりになっている。

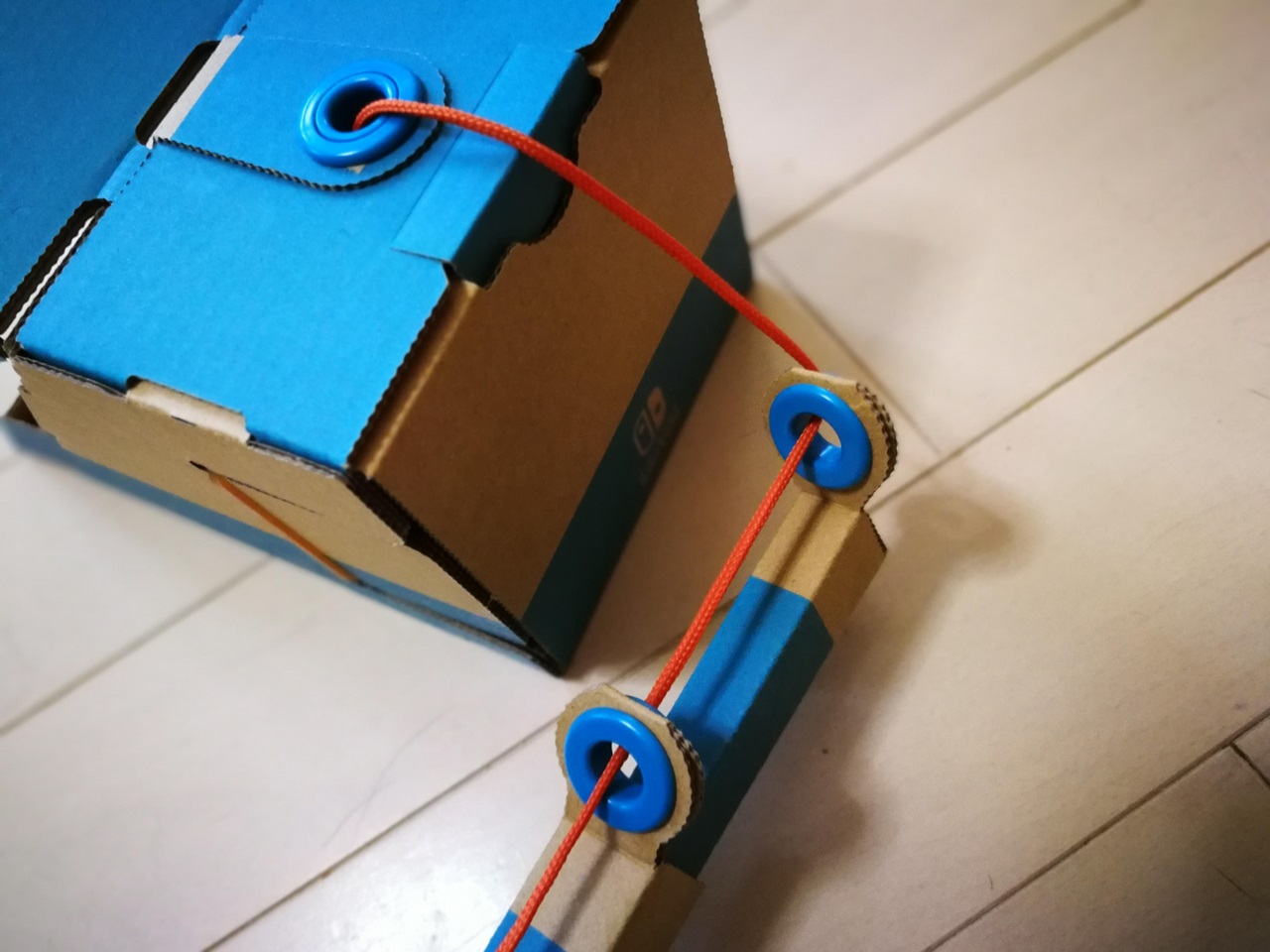

最初につくることになる「リモコンカー」は開封から20分足らずで完成することができた。リモコンカーはNintendo Switch本体をリモコンとして使用し、Joy-ConのHD振動で前後左右に動作するのだが、振動周波数をタッチパネルで簡単に変更できるなど、つくりこみが細かい。一方「リモコンカー」は簡単につくれたものの、「つり」については完成まで、3時間近くかかった。任天堂はゲーム内に完成までの目安時間を公開しており、「リモコンカー」は10分。「つり」と「バイク」は90~150分。「おうち」は120~180分。「ピアノ」は150~210分となっている。「つり」は段ボールの釣り竿をつかい、Switch本体の画面に表示された海の中の魚を釣るゲームを楽しむことができる。ゲーム自体はショッピングモールのゲームコーナーによくあるようなものだが、オレンジ色の釣り糸(実際には紐だが)が釣り竿と画面の中でシンクロしており、自分でつくっただけに不思議な感慨が湧いた。

Toy-Conを完成させるとSwitch本体の画面には、飾りつけなどのカスタマイズを教えてくれる「ツクルト室長」、IRカメラの役割やToy-Conがなぜ動くのかといった科学的原理を学習させてくれる「マナンジャ」、既存Toy-Conの応用で遊び方を考える「アソン」という三人のキャラクターが登場する。それぞれ任天堂らしいユニークなキャラクターで、LINE風のチャット画面を通じて対話し、時には動画を見ながら、Toy-Conでの遊び方をレクチャーしてくれる。すべてのトピック(チャットの吹き出し)を読み終わると、プレイヤーのToy-Conへの理解度をはかるためのテストが用意されている。ガイドだけでなく、フォローアップも完備されているというわけだ。ここまでプレイすると、既存のToy-Conをただ組み立てることではなく、自分だけのオリジナルのToy-Conを発明、開発していくのが『Nintendo Labo』の究極の遊び方であることがわかる。

『Nintendo Labo』は、段ボールへのこだわりも見どころのひとつだ。Toy-Conの作成には、いっさい接着剤やセロハンテープ の必要はなく、必要な部分を折り、溝に押し込んでいくだけで完成させることができる。「つり」のように棒状のパーツにドーナツ型のパーツを差し込む際も、場所を間違わないように補助線が引かれているので、線をまっすぐに合わせるだけで迷うことがない。作り込みは組み立てやすさだけではなく、完成度の高さにも及んでおり、「つり」のシートを組み立てていくと、「カリカリカリ……」とリールを巻くときの「音」を出すためだけのパーツが存在したり、見た目だけではない職人芸を感じられる。しかし、すべてが段ボールでつくられているかというと、そうではなく「ハトメ」という釣り糸を通す部分にはプラスチックが使用されているなど、強度についても考慮されているようだ。「ハトメ」を間違えて取りつけてしまった際の取り外し方のチュートリアルまであり、気配りが行き届いている。

前述したように、本作の醍醐味はリモコンカーやピアノといった既存のToy-Conをつくることではなく、オリジナルのToy-Conを発明することにある。何がつくれるのか可能性は無限にある(ような気がする)。ビジネスの世界で使われる「ロングテール」という概念の生みの親であるクリス・アンダーソンは、2012年の著書「MAKERS」の中で、CADと3Dプリンタの登場によって、21世紀の製造業は再び大工場からガレージの工房になっていくと予言してみせた。それから5年余り、海外ではガレージで起業するインディー企業がKickstarterの常連になっている。ゲームの世界でインディー開発者といえば、ソフトウェア開発者のことだが、ガレージで起業する彼らは、3Dプリンタをつかってドローンやゲーム機といったハードウェアの開発を行うインディー・ハード開発者といえるだろう。『Nintendo Labo』にはそういった「インディー・ハード開発」の“ままごと遊び”という雰囲気が感じられる。簡単なプログラミングばかりでなく、段ボールとJoy-Con、Nintendo Switch本体を使ったハードウェアの設計を行えるところが面白い。それがゲームと呼べるかどうかは議論が分かれるだろうが、少なくとも新しい遊び方を提示出来ていることは事実だろう。

自分のアイディアでモノをつくるという感覚は『Minecraft』に通じるところもあり、『Nintendo Labo』はハードウェア・サンドボックスだと言い換えることができるかもしれない。砂場(サンドボックス)のごとく幅広い遊びを生み出せるのだ。本作の発想が世の中にどれぐらい受け入れられるかは未知数だが、『Minecraft』のように動画配信やSNSを通じて遊び方を指南してくれる人たちが現れれてコミュニティを形成することができれば、驚くようなToy-Conが登場するかもしれない。逆にそういったToy-Conが登場しない限り、『Nintendo Labo』は高性能な学年誌の付録で終わってしまう可能性もあるだろう。既に任天堂によってToy-Conの設計図がPDFで公開されている。かつて3Dプリンタを使ったドローン開発がそうであったように、学年誌の付録マイスターだった方やIRカメラやHD振動を使って驚きのToy-Conを思いついたという方が積極的に設計図を公開し、コミュニティ全体で改良できるようになれば、任天堂の新たな遊びは成功といえるだろう。

筆者自身はいまのところ、Toy-Conの発明どころか、新たな遊び方もろくに思いつかないでいる。せめて飼い猫と「リモコンカー」が戯れあうおもしろ動画でも撮影しようと試みたのだが、不発。猫は「リモコンカー」の発する音が怖いのか近づいてきてもくれなかった。新たな遊びの発明のハードルは、低くないという印象だ。

一方で「リモコンカー」と「つり」のプロセスでも説明したように、“つくること”自体の敷居は、思いのほか低いことを強調しなければいけないだろう。学年誌についてくる戦隊ロボをつくるよりも、『Nintendo Labo』は簡単だ。複雑なつくりになっているのだが、チュートリアルが丁寧でわかりやすいので、そうそう躓くことはないと思われる。小さなお子さんをお持ちの方は、これからやって来るゴールデンウィークに子供たちとともにつくることによって、IRカメラなどの最新技術に触れ、振動で段ボールが思い通りに動かせるという物理を学ばせることも出来るだろう。大人たちにとっては、Switch本体やJoy-Conを複数使って贅沢な遊びを考えるのもいい。どれだけの遊びが発明されるのだろうか。可能性はプレイヤーの数だけ広がっている。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。