コラム――『ゆめにっき』をどのように語るべきなのか

この作品は、そもそもすべての解釈を排してしまうような態度、それについて語られることを拒絶するような構造を持っている。あまりに特異な作品性のために、この作品を分類するには、専用の新しいジャンルを設置することが必要なほどだが、そうなると分類の意味がない。

ある作品についての紹介を始めるとき、私たちはこんな定型文をよく使う。「『○○○○』は、ナントカ島に降り立った主人公がナントカカントカを用いて生き延びるサバイバルアクションホラーゲームである。」これはその作品が属していると思われるジャンルと、作品がそのジャンルのなかでどのような特徴があるのかを短く表すことができる文章だ。この定型文のなかで言われていることは間違いではないが、それだけで作品の十全な説明となる万能なものではない。

ある作品をあるジャンルに分類する行為は、本質的に無意味な行為だ。地球から打ち上げられた宇宙船のなかで殺人が起こり、元探偵の宇宙飛行士が捜査を始めれば、その作品はSFミステリとなる。その元探偵が乗組員のひとりと恋愛に落ちるものの、いきなり作者が現れてふたりを誘拐し、ほかの惑星の文化のなかでドラゴンと戦わせ、美青年が太陽のなかで愛し合えば、SFミステリラブロマンスメタフィクションの太陽神話ファンタジーBLとなる。この例はあまりに極端すぎるかもしれないが、たとえそれが単純な「ミステリ」であったとしても、ジャンルを説明する言葉は、作品の良さをほんの欠片も解説するものではない。それは形式を表すが、スタイルは表さない。

それでも私たちが個別の作品に対してジャンルの分類作業を行うのは、私たちがプレイするゲームが、いったいどんなものなのか理解したいという欲求があるからだ。ジャンルの名前が書かれた札つきの棚に作品を置かなければならない書店員やレンタルビデオ屋の便宜という意味でもそうだし、ある作品についての解釈を他人に任せてしまいたいという受け手の怠惰からくる欲求にも基づいている。ジャンル分けの良い点は、蓋然性と優劣を別にして、その作品がどんな仕組みを採用しているかを説明してくれることだ。2Dは2Dだし、3Dは3Dである――分類不可能な例はいくらでも出てくるにせよ。

悪い点は、ジャンルの語義そのものが作品の解釈の方向性を規定してしまう場合があることだ。メディアや人々の声によって、ある作品が「RPG」だと規定されてしまう。すると、その作品は「RPG」的なジャンルの約束事をどのように守り、どのように逸脱しているのかという(これでもかなり能動的ではあるが)退屈な解釈が、雨後の竹の子のように増えることとなる。それらは、制限された不自由な読みでしかない。

また、ジャンルの約束事うんぬんにかかわらず、ある任意の作品に、絶対的な解釈とその方法がひとつしかないなどということはあり得ない。解釈は複数存在しうる。そして、それぞれの解釈自体の評価基準は、その解釈の面白さではない。作品のなかに現れるものを読み解く過程における、論理的/美学的整合性の優劣だ。それがどんなに奇妙で風変わりな解釈であっても、その説明そのものが優れていれば、読んでいて楽しめるものになる。作品についての感想が面白くないと言われるとき、それは感想そのものが面白くないのではなく、語り方が面白くないのだ。スタイルは内容に勝る。

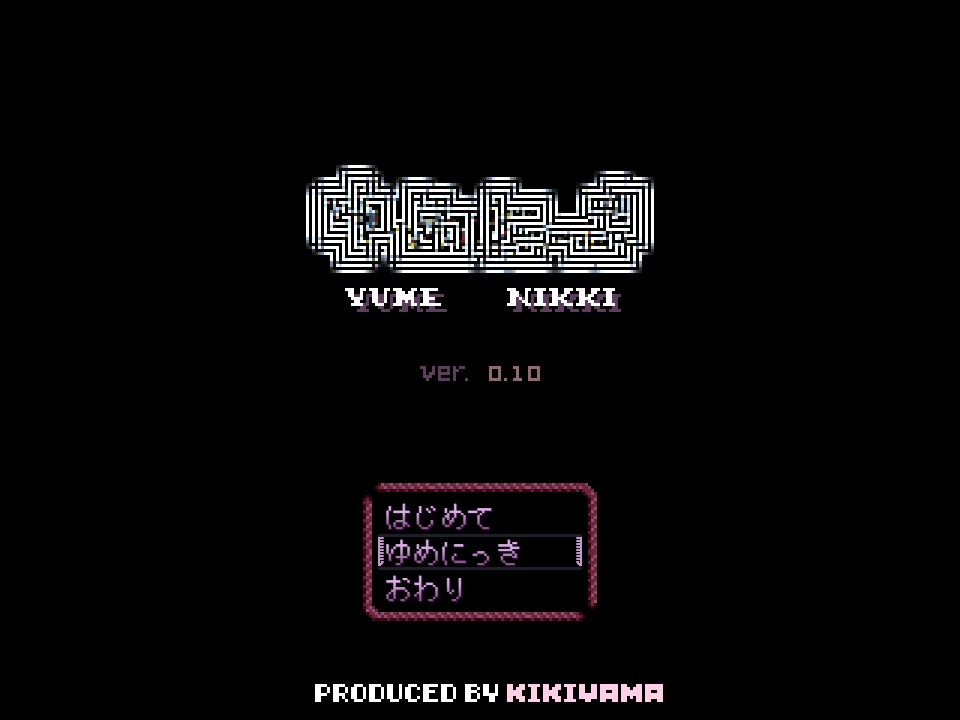

さて、そもそもどうしてこんな話をしているのかというと、先日『ゆめにっき』という作品を再プレイして考えを得たからだ。このゲームは2004年にリリースされた古き良きRPGツクール制の作品で、公式の説明には「夢の中(という設定)の世界を歩き回るゲームです」とある。プレイヤーキャラクターである「窓付き」を操作して、プレイヤーは彼女とともに夢の中のような世界を歩き回る。この作品は、そもそもすべての解釈を排してしまうような態度、それについて語られることを拒絶するような構造を持っている。あまりに特異な作品性のために、この作品を分類するには、専用の新しいジャンルを設置することが必要なほどだが、そうなると分類の意味がない。

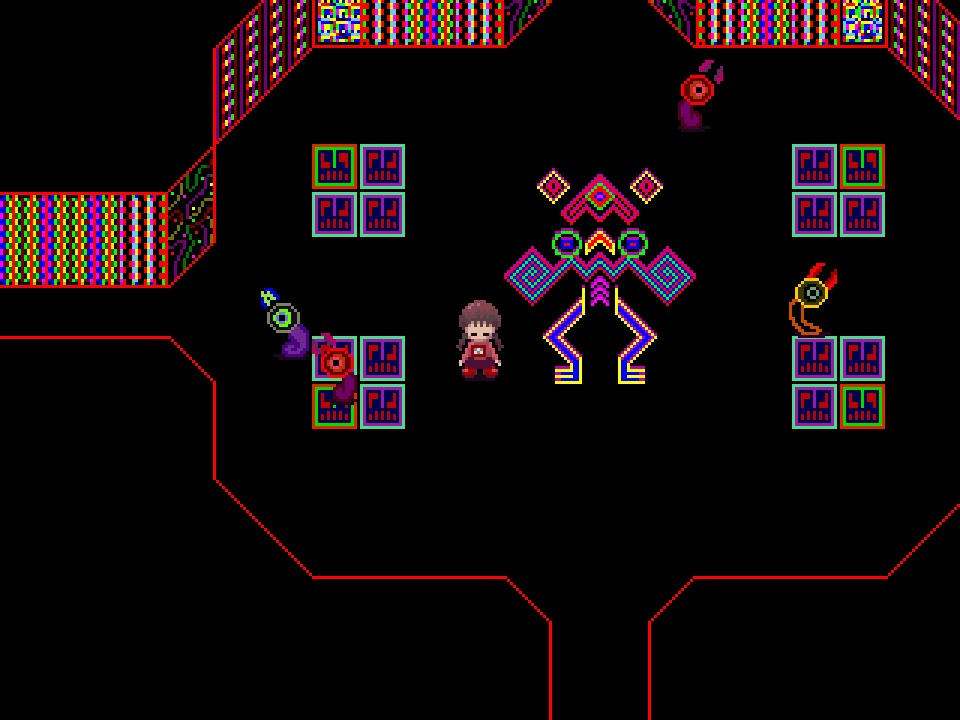

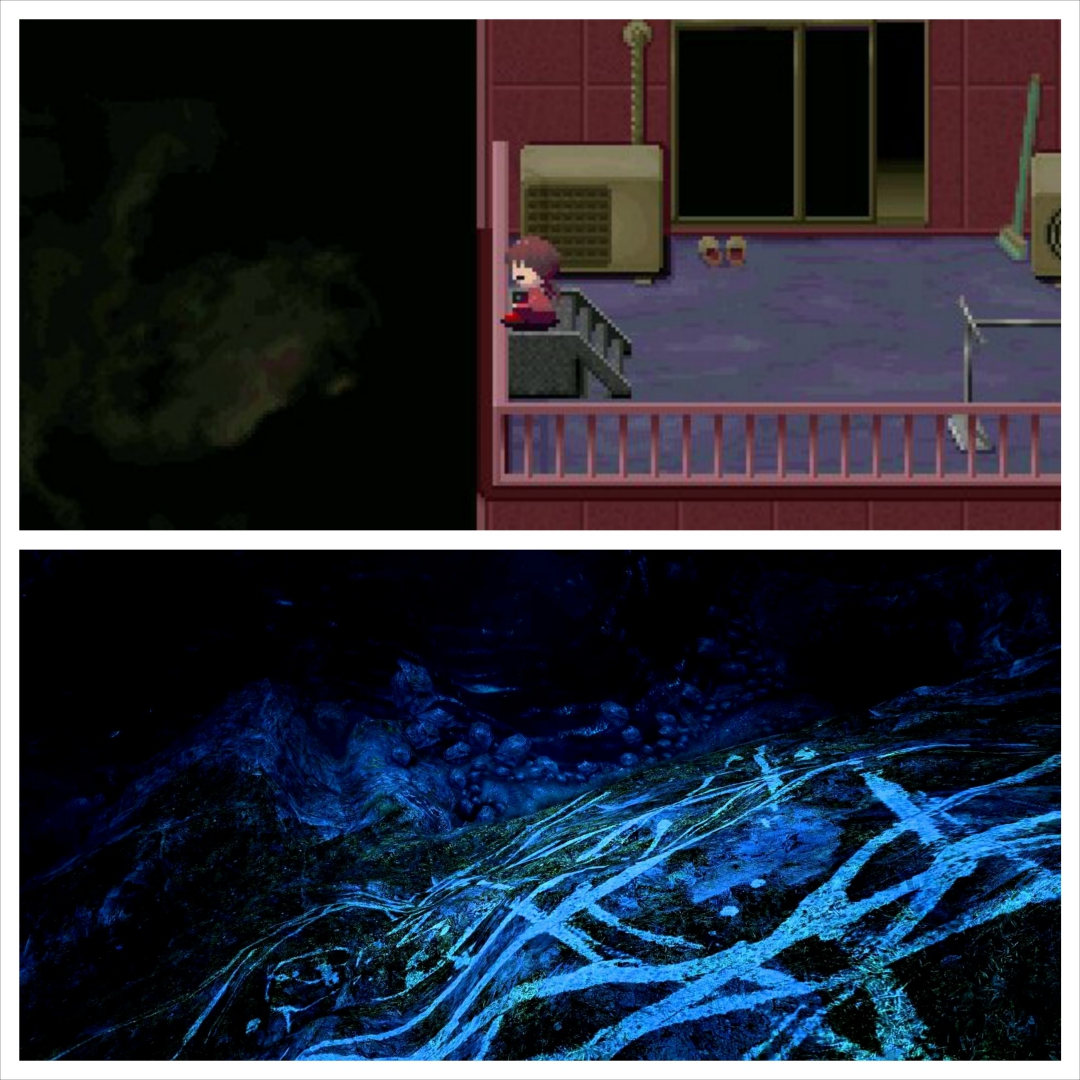

ゲームの内容について触れておこう。プレイを開始すると、「窓付き」は私室のようなところにいる。扉から出ていこうとすると、「窓付き」はいやいやをするように首を横に振る。ベッドに移動すると画面左上部にカウントが表示され、その後に夢の世界に入る。この世界においては、「窓付き」は私室の扉を開けて進むことができる。扉の先は別の12の扉がある空間に繋がっており、それぞれの扉は任意のマップに繋がっている。それらのマップの背景は、幾何学的であったり、アステカ文明的であったり、ごく普通のRPGゲームのアセットのようであったりする。移動するオブジェクトはほとんどが人の形をしておらず、あるいは人の形が異様に歪められたもので、ほとんどは話しかけることもできない。

プレイヤーは「窓付き」を操作して、この奇妙なマップをただひたすら歩き回る。どちらに行けばいいという指示もなれば、目標もない。マップの構造は周期的で、一方向に進み続けるとループするのだが、空白が多く用いられているために、どこがマップの端で、いつループしたのかまったくわからないように出来ている。背景のデザインから完全に浮き上がっているようなドアやマンホール、切れ目、ピクセルの吐瀉物のようなものに触れると、さらにべつのマップに進むことができるが、そこはすべてが赤と黒で描かれた迷路であったり、ひたすら直線的な道路が続く森であったり、『MOTHER』のグラフィックの遠近法を援用したようなマップであったりする。

いくつかの移動するオブジェクトに向かってボタンを押すと、明るい電子音のファンファーレが鳴り、「窓付き」の外見を変更することができる「エフェクト」を手に入れられるが、ほとんどのものに見た目を変える以上の用途はない。このゲームのレビューをしてくれともし頼まれたら、私はずいぶん悩むだろう。確かに私は魚をさばくのが専門の板前だが、板前だって見たことのない魚はたくさんあるのだ。本作はたまたま漁師の網にかかった、めずらしく、価値があることはわかっているが、誰もうまい食べ方を知らない深海魚のようなものである。この作品について語ることを目論んでいるうち、私は冒頭のようなジャンルの話に陥ってしまったわけだ。

そもそも、この作品は語られることを拒絶しているような節がある。目標を説明するテキストもなし、「窓付き」がさまようことになる世界の解説もなし、レベリングやアクションといったゲーム性もなし。フィクションとルールがないわけではないが、それらは極限まで薄められており、たまたまそうなっているだけという感じで、必然性はない。もちろん、眠っていないときの「窓付き」が外へと続く扉の前でいやいやをしたりするところから、彼女は「引きこもり」だと推理することもできるだろう。しかし、断定するには材料が足りない。そもそも「窓付き」という、このあまりにも奇妙な名前はいったい何を意味しているか? ――これは私の勘にすぎないが、おそらく、まったくなにも意味していないのだ。それは意味作用だけが残された、内在する意味のない空虚な記号のようなものである。

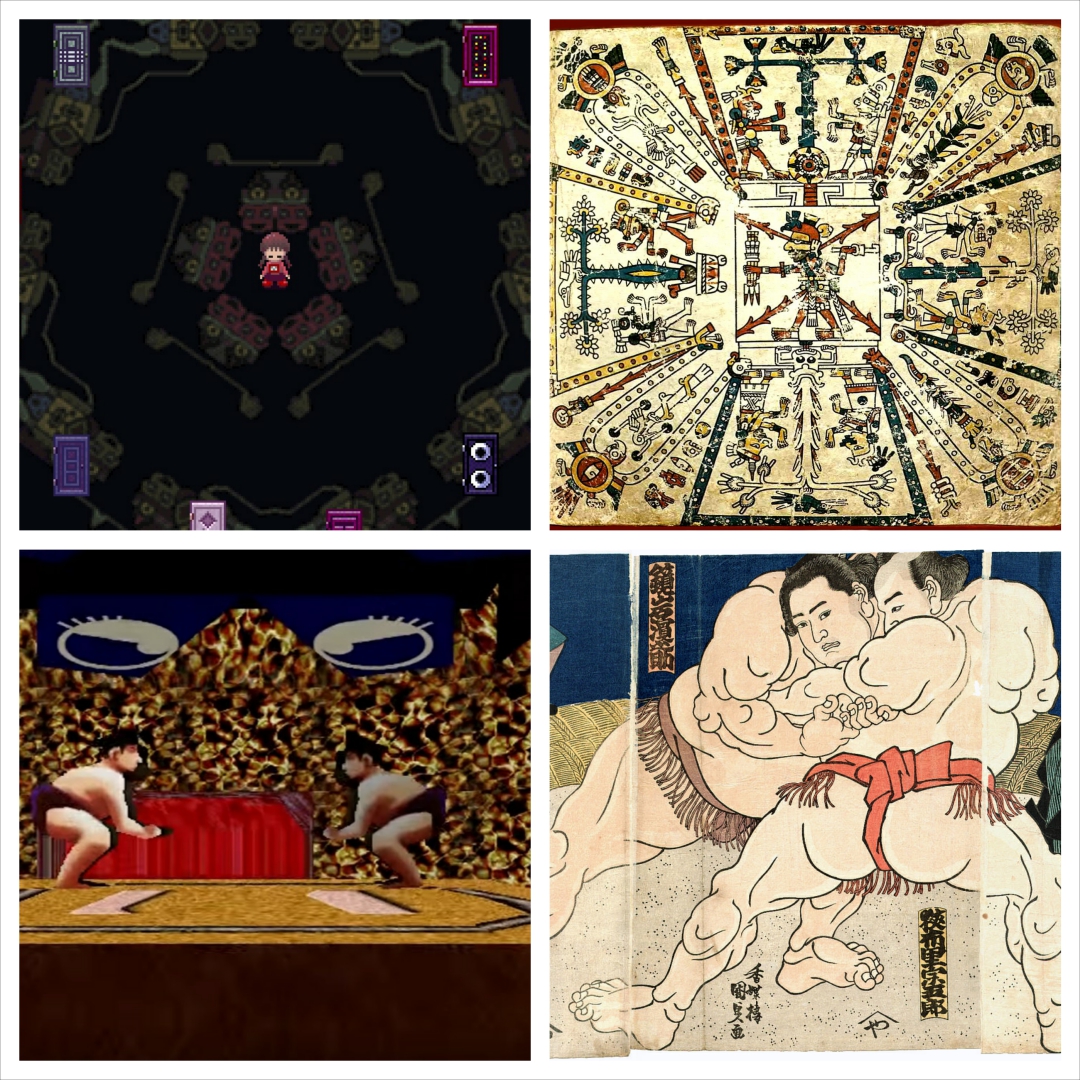

対応する作品を挙げることで、見取り図が描けるかもしれない。親戚としてすぐに思い描くことができるのは、初代プレイステーション用ソフト『LSD』だろう。これは1998年に発売されたもので、低品質ながら多彩なマップのなかを一人称視点でさまよい、オブジェクトに触れてつぎつぎとワープしていくというものだ。目的もアイテムも説明もなく、ただ極彩色の世界のなかを歩いていくゲーム性は、『ゆめにっき』との強い関連が感じられる。グラフィックのテーマのひとつに、『LSD』は日本文化、『ゆめにっき』はアステカ文明的なデザインが用いられているところも興味深い。

グラフィカルな部分で連想させるところといえば、1989年の『MOTHER』と、1994年の『MOTHER 2』だ。この関連は、グラフィックの遠近法の類似から読み取れる。後者のグラフィックは16bitであるから、『ゆめにっき』全体の絵面とも調和している。問題は前者のグラフィックへの関連で、あるマップに入ると、ピクセルアート自体の8bit化はもちろん、メニュー画面まで8bit風に変化する。このコンソールの世代間の唐突な越境は、2016年発表の『Undertale』におけるラスボス戦の恐怖を思い起こさせる。

『MOTHER 2』には、ほとんどすべての色調が反転し、住民達がわけのわからないことを話す、世界の映し鏡の反対側のような世界、「ムーンサイド」が登場する。この世界を歩く感覚は、『ゆめにっき』全体のプレイフィールとよく似ているところがある。さて、「ムーンサイド」への入り口である「ボルヘスのさかば」は、南米アルゼンチンの作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの名前から採られたものであることは間違いない。1952年に出版された彼の評論集『続審問』に、「カフカとその先駆者たち」というタイトルの掌編がおさめられている。彼はフランツ・カフカという作家の作風に似ている作品をいくつか挙げたのち、つぎのような見解を述べる。

「わたしの間違いでなければ、わたしが列挙した異質のテクストは、どれもカフカの作品に似ている。わたしの間違いでなければ、テクストどうしは必ずしも似ていない。この最後の事実はきわめて重要である。程度の違いこそあれ、カフカの特徴はこれらすべての著作に歴然と現れているが、カフカが作品を書いていなかったら、われわれはその事実に気づかないだろう。〔…〕ありようを言えば、おのおのの作家は自らの先駆者を創り出すのである。彼の作品は、未来を修正すると同じく、われわれの過去の観念をも修正するのだ。」

Wikipediaの彼の記述のなかに、「「SFの父」と呼ばれる」という記述がある2017年現在ほどには、「タイム・マシン」を発表した1896年のウェルズはSFの書き手ではなかった。あるジャンルの父となるような作品そのものを分解して見たとき、驚くほどそこにジャンルの約束事が見られないことが多くある。こんな言い方ができるだろう。分類不可能な作品の評価ができるのは――つまりその作品の特異性について語ることができる語彙が整備されるのは、つねに一定の時間が流れたあとだ。

子供のころ、ゲームのなかで描かれている世界に強く引き込まれ、根源的な不安を感じたことがある読者は多くいると思う。その不安はこんなふうに解説できるかもしれない。この世界だけでもすでにわけがわからないのに、もうひとつ別の世界が存在しているなんて、信じられない!

『ゆめにっき』が利用しているのは、私たちがゲーム、つまり別の世界に接するときの根源的な不安なのだと思う。それはグラフィックについてもそうだし、オブジェクトの配置のパターンについてもそうだ。プレイしていると、たしかに一定の秩序のようなものが感じられる。しかし、それらは私たちが見知った世界のそれではない。私たちはその世界(夢の世界)を「歩き回り」、そこにあるものの形象や周期性を学んでいく。その体験は、比喩的に言って、はじめてひとりで生家から出た幼児が散歩をするようなものだ。私たちは、私たちの世界の街灯が等間隔に置かれていることと、その理由を知っている。『ゆめにっき』の世界においては、ある部分の街灯は散見され、ある部分では密集している。その周期性はゲームを通じて同様である。

べつの世界に対する恐怖は、一般にウォーキングシミュレーターの始祖とされている、2012年発表の『Dear Ester』のなんともいえない恐ろしさとも通底している。あの作品においては、人のいない島に火のついた蝋燭がいくつもあるという矛盾が、べつの世界の秩序を予想させるところがあった。エンディングの共通点も興味深い。『ゆめにっき』においては、高所からの飛び降りという形で「窓付き」の自殺が仄めかされるが、『Dear Ester』においても同様の飛び降りが見られる――ただし、地面には激突しない。

こんな分類は本当はどうでもいいことだが、2017年現在、私にとって『ゆめにっき』はウォーキングシミュレーターである。数年後にはどうなっているか、わからない。この作品は時間による研鑽を必要とするタイプだし、ファミコン時代の裏技か隠し要素のように、すべてを解説してしまうシークレットが誰にも見つけられずに隠れていてもおかしくない。そして何よりも念頭に置いておかなければならないことは、『ゆめにっき』の最新ビルドが、2008年に更新された0.10であるということだ。現在の私の力では、この作品を評価することはできない。この文章は書き手としての私の敗北宣言であり、編集部への忘恩の誹りは免れないだろう。私はまちがいなく生涯にわたってこの作品に再訪するが、どこかの時点でこの作品について充分に語ることができるようになることを願うばかりだ。もっとも、それだけの力量を得るには、この作品とおなじくらい狂わなければならないことは確かだが。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。