新たなSteamハードウェアSteam Machineは「脱Windowsを懸けた、Valveの挑戦状」である。10年以上諦めない野望

要約すると、Valveの最終目標は「Windowsに依存しない環境をつくること」である。

2025年11月13日に突如発表されてからゲーム業界をざわつかせているSteam Machine。Steamを運営するValve謹製のゲーミングPCである。よく見ると、公式サイトには“コンソール”や“ゲーム機”というワードはまったく使われていない。とはいえ、一般的なゲーミングPCとは違って、「リビングでの使用」を前面に押し出しているあたり、やはりコンソール・据置ゲーム機的なスタイルとのハイブリッド志向だ。

さっそくSteam Machineが業界に与える影響の分析とか、ゲーミングPCのスペックとしてどうなんだとか、さまざまな論絶が飛び交うなか、本記事は「なぜValveはSteam Machineを出したのか?」「これを出したことで何を狙っているのか?」についてざっくりわかるように解説していこう。要約すると、Valveの最終目標は「Windowsに依存しない環境をつくること」である。「それはもう知ってるよ」という識者も多くいると思うが……お付き合いいただければ幸いだ。

10年以上続く「脱Windows&Linux志向」という野望

直近で目立ったValveのデバイスといえば2022年に発売されたSteam Deckだろう。「LinuxをカスタムしたSteamOSを搭載」「PCゲーミングを携帯する」という二つの目玉をひっさげて颯爽と現れ、ごく一部のマニア向けだったポータブルのゲーミングPCという概念をこれまで以上にユーザーに広めた。

実は、Valveにとって重要なのはPCゲームのポータブルよりもSteamOSの方だったのではないかと考えている。なぜなら、Valveは2013年ごろから、ずっとLinuxへの進出を宣言していたからだ。けっこう長い話になるのだが、ざっくり要点をまとめよう。

2010年代前半のWindows暗黒時代

2013年、ValveはLinuxの講演会にて「Linux進出こそがPCゲーミングの未来である」と宣言した。これについてValve創業者のゲイブ・ニューウェルは「PCゲームをPC以外でも遊べるようにしたい」「Linuxのハッカー精神はPCゲーミングと相性がよい」と述べているが、実のところ本音は「Windows依存からの脱却」だっただろう。

なぜなら、このころのMicrosoftはWindows 8をリリースしたばかりで、スマートフォンやタブレットの台頭の流れにのるべくWindowsが「プラットフォーマーが市場をコントロールする閉鎖的なプラットフォーム(要するに、iOSとAndroidのこと)」を目指していたからだ。Microsoftがゲーム事業Xboxを抱えているのに対して、Windowsでのゲームプラットフォーム事業を主軸としていたValveにとっては「Microsoftの裁量次第でSteamが追い出されるかもしれない」と危惧を抱いたのは当然のことであった。

そのあとWindows 8は世界的な大不評のため早急なアップデートやWindows 10への移行が進み、2017年にはXboxのゲームもSteamでリリースするようになった今からすれば「Valveの杞憂だった」で済ませるところだが、そこからValveはSteamのLinux進出の挑戦を10年以上も続けている。

2015年の失敗と2022年の復活

2014年、ValveはオリジナルのゲーミングPC・Steam Machineを発表した。そう、つい最近発表されたSteam Machineと同じ名前のデバイスだ。このSteam Machineは大失敗だった。理由は「Valveが各種PCメーカーと提携したが、提携して出たのがDellのAlienwareしかなかった」とか「リリース時期が2015年に遅延した影響ですでにPS4が普及していたから」とかいろいろとある。が、一番大きいのは「PCゲームの開発会社がだれもLinuxOSにゲームを移植しなかったから」に尽きる。PCゲームのユーザーの95%がWindowsだとわかりきっているPCゲーム関係各社は、わざわざValveの新デバイスに移植する必要はないと判断した。

そうして、「Steamの運営であるValveが主導したからといって、PCゲーム開発者がついてきてくれるわけではない」という教訓をもとに、2018年にValveは「Proton」をリリースした。これは「WindowsのゲームをLinuxに変換するレイヤー」であり、ようは「PCゲーム開発者が手をつけなくても、Windows向けに作ったゲームが自然とLinuxに対応してしまう」環境を用意した。

とはいえ、「WindowsのゲームがLinuxでも動きます」というだけでは、ユーザーがわざわざLinuxのゲーミングPCを作ったり買ったりする動機にはなりづらい。そこで、Valveは「従来のゲーミングPCにはない付加価値」として「ゲーミングPCを持ち運べる体験、その手段としてSteamOS」を提供した。Steam Deckである。これをきっかけにPCゲーミングにおけるLinuxに注目があつまり、今日にいたっては「Steamのゲームの80%がSteamOSで問題なく動作する」状況を作りだしたのだ。

2025年、リビングへのリベンジSteam Machine

そして、2025年11月にValveは、Steam Controller、Steam Machine、Steam Frame」を2026年初頭に発売すると発表した。新しいSteam Machineのキャッチフレーズは「あなたのゲームを大画面で」。つまり普段のSteamは大画面ではないことを示唆している。

2015年のSteam Machineと違って、今はSteam DeckによってPCゲームのSteamOS互換が進んだことにより「動くソフトはたくさんある」という状況だ。とはいえ、「モノとしての立ち位置」「ユースケース」という観点では2015年のSteam Machineと大差はない。つまり、Steam MachineはSteam Deckのような「ユニークな立ち位置」を築くのには苦労すると思われる。それでもValveがSteam Machineを出すのはなんのためだろうか。いくつか考えていこう。

だれのためのMachineか?

デバイスの価値は、ライフスタイルに与える影響は?

Steam Deckがある程度受け入れられたのは、値段が重要であった。「PCゲームをPC以外の場所でも遊べる」というニーズと体験の新しさをリーズナブルな価格(400ドル、6万円)で実現したからだ。一方、Steamの2025年10月時点のアクティブユーザーのうち6割がデスクトップPCである。すでにデスクトップPCでSteamを使っているユーザーがサブPCとしてSteam Machineを買い足すというのは、筋金入りのマニアでないかぎりはしないだろう。

また、「リビングのテレビでSteamのゲームをやろう」というアピールも、機能すると思えない。というのも、「家庭用ゲーム機の立場がゲーミングPCと競合しているのではないか」という論争がゲーマーの間でますます強まっているのが現状。ゲーミングPCに移行した人が「SteamをリビングのTVで家庭用ゲーム機みたいなUXで遊びたいなあ」と思うかというと、やはりそれもニッチな需要ではないだろうか。

なお、Steam Machineで採用されるゲーム機風のSteamのUX”BigPicture”モードはすでにお手持ちのPCに入っていることをご存じだろうか。Steamで右上にあるテレビ風のアイコンをクリックすると起動し、Steamをゲームコントローラーおよびマウス・キーボードで操作可能だ。そもそも現状のBig PictureはSteam Deckのために作られたモードであり、かつてのBig Pictureも2015年のSteam Machineのために作られたモードだった。

互換未対応30%の溝は今後深くなるかも

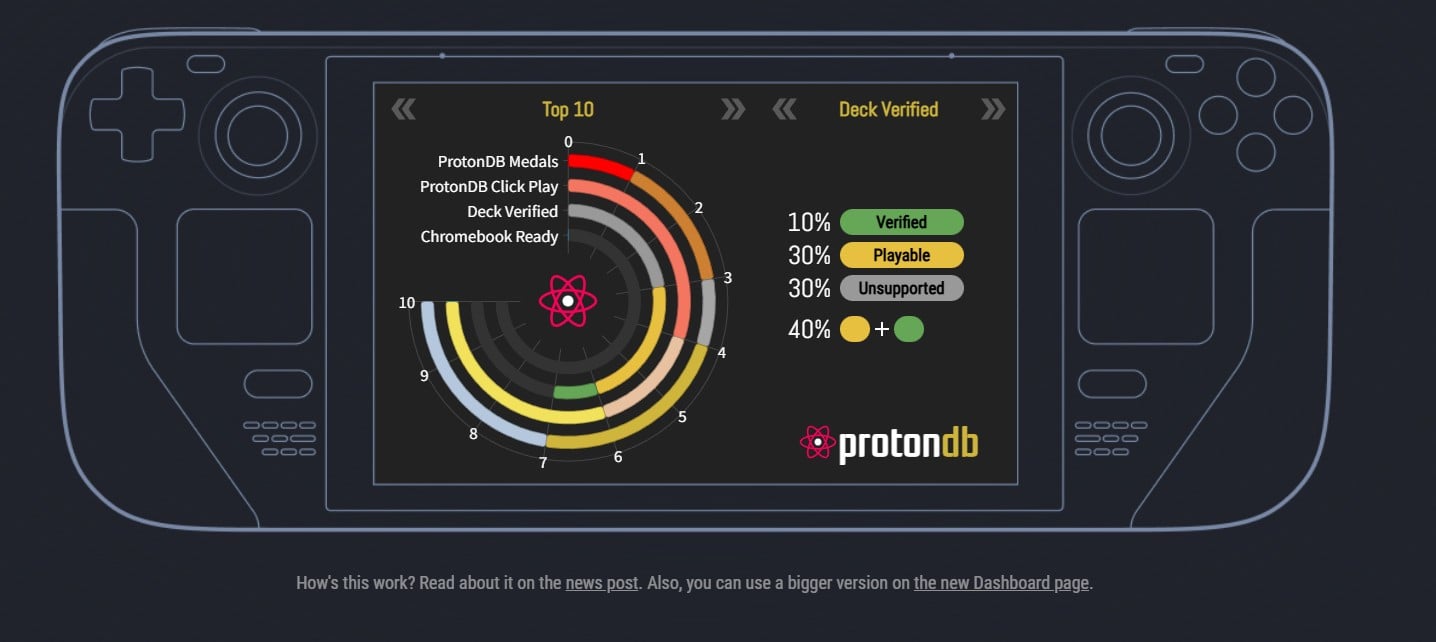

Steam DeckのおかげでSteamOSおよびLinuxへのPCゲームの互換対応はずいぶん進んだものの、大きな壁として立ちはだかるのが「オンライン接続必須のゲーム」である。『GTA Online』、『Apex Legends』、『Destiny 2』、『Battlefield 6』といったメジャーなオンラインゲームはSteam DeckおよびSteamOSをサポート対象外としている。ProtonDBによると、Steam Deckの非対応ゲーム率は30%、SteamOSの非対応ゲーム率は10%。理由としては、Windowsと違ってSteamOSもといLinuxOSでのチート対策が十分に行われていないためだ。大手アンチチートツール「Easy Anti-Cheat」は2021年にLinuxOS(SteamOS)およびMacOSへの対応を進めると発表したが、それでもSteamOSへのオンラインゲームの解禁は2025年になった今も進展はない。Steamに存在しないPCゲーム(『フォートナイト』、『マインクラフト』、『LoL』などなど)を遊ぶのにもだいぶ手間がかかる。

そもそも、Steam Deckに対して30%の非対応ゲームがあっても受け入れられているのは「携帯機だと、そこまでハイスペックなゲームやオンラインゲームをする動機が薄い」「カジュアルなゲームや積みゲーをオフラインで遊べるなら十分」といった携帯機のプレイにオンラインゲームの需要が少ないことが大きい。デスクトップPCや家庭用ゲーム機として扱うと、他のハードやプラットフォームで当然のようにアクセスできるオンラインゲームがまったくアクセスできないというのは、無視できない不便である。

けっきょくは値段次第ではある

すでに公開されているSteam Machineの仕様からかんがみて、ゲーミングPCとしてはRX 7600/7400/7600M、RTX3060/4050/5050のGPU搭載モデルを仮想ライバルとする。このレベルのPCはアメリカだと700ドルから800ドルで購入可能だ。日本でも、これらのミドルレンジGPU搭載ゲーミングPCは13万円スタート。Steam MachineはデスクトップPCとしての不便さを鑑みると、最低でもそれらよりも100ドル単位で安い値段じゃないと「Windowsが動かないコスパの悪いマシン」に見えてしまう可能性が大きいだろう。

とはいえ、ここまで述べた上記の懸念をふきとばす方法としてSteam Machineに「WindowsOSをインストールする」というものがある。ValveはSteam Machineの使い方をなにも制限していないし、Steam DeckだってWindows 11をインストールすることはできる。とはいえ、WindowsOSのライセンス費は1万円からであり、そもそもOSをインストールするという行為自体がPCに不慣れな人にとっては相当なハードルとなる。それに「起動したら即ゲーム」といったゲーム機のような気軽さは損なわれてしまう。

スペックはミドルレンジPCゲーマーへの福音となるか

実はSteam Machineについて英語圏で一番議論を呼んでいるのは、そのスペックが妥当かどうかである。ValveはSteam Machineを4K60fps対応とうたっているが、実際のところ4K60fpsを動かすにはスペックが足りない、というのが主な論調だ。

現在すでに公開されている仕様から疑似的なSteam Machineをすでに再現、検証しているSteamユーザーも少なからずおり、「比較的新作のAAAゲームを4K60fpsで動かすには厳しい」という結論に至っている。現実的には、「動作が軽めのゲームでは4K60fpsで動くが、動作が重めのゲームは解像度をフルHDに下げるなり、フレームレートを30fps固定に下げる」といった対応が中心となるだろう。

一方、Valveのエンジニアが「Steam MachineのスペックはSteamユーザーが使う7割のPCよりもスペックが高い」と発言したことも話題だ。これは意外な発見というよりも、もとから普遍的な事実である。家庭用ゲーム機と違ってPCとスマートフォンはもとからユーザーの使うデバイスの性能にグラデーションがあり、グラデーションの中で高い方を狙うのか低い方に合わせるのかで、ゲームデザインもビジネスモデルもまったく異なるゲームが出来上がる。今回重要なのは、3割側のいわゆる現代的なゲーミングPCのユーザーにとっては朗報だということだ。

ここ数年のPCゲーミングでもっともホットな話題として「VRAM 8GB問題」があった。VRAMとは、ざっくりいうとGPUに内蔵されるメモリーのことであり、グラフィックスに関するデータや画面上に表示されるフレームの情報は基本的にVRAMに格納される。ここ最近のAAAゲームでは「4KどころかフルHDのモニターですら、VRAMが8GBだとAAAゲームが満足に動かなくなるのではないか」という懸念が生じていた。そのため、Valveが「Steamが推奨するミドルレンジのPCスペックはVRAMが8GB」とはっきり示したことで、PCゲーム開発者がVRAM 8GBの環境への最適化を意識するようになるだろう。むろんSteam Machineへの最適化・対応というのはSteam向けゲーム開発者にとって必須でもなんでもないが、指標を示されたら本当に効果があろうとなかろうと意識せざるをえないのが開発者というものだ。

そういった意味で、Steam Machineの発売によって一番の恩恵を受けるのは、ミドルレンジのゲーミングPCを使っているPCゲ―マーなのである。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。