ゲームのフィールドにある”わかりやすい”誘導マーク「黄色ペイント必要不要」議論はなぜ終わらない?「また黄色か」「オプションにして」と言われても使われる理由

「黄色ペイント問題」について知らない方に簡単に説明すると、プレイヤーを誘導するための「背景やオブジェクトに黄色いペイントを塗る」という手段が是か非かという議論だ。

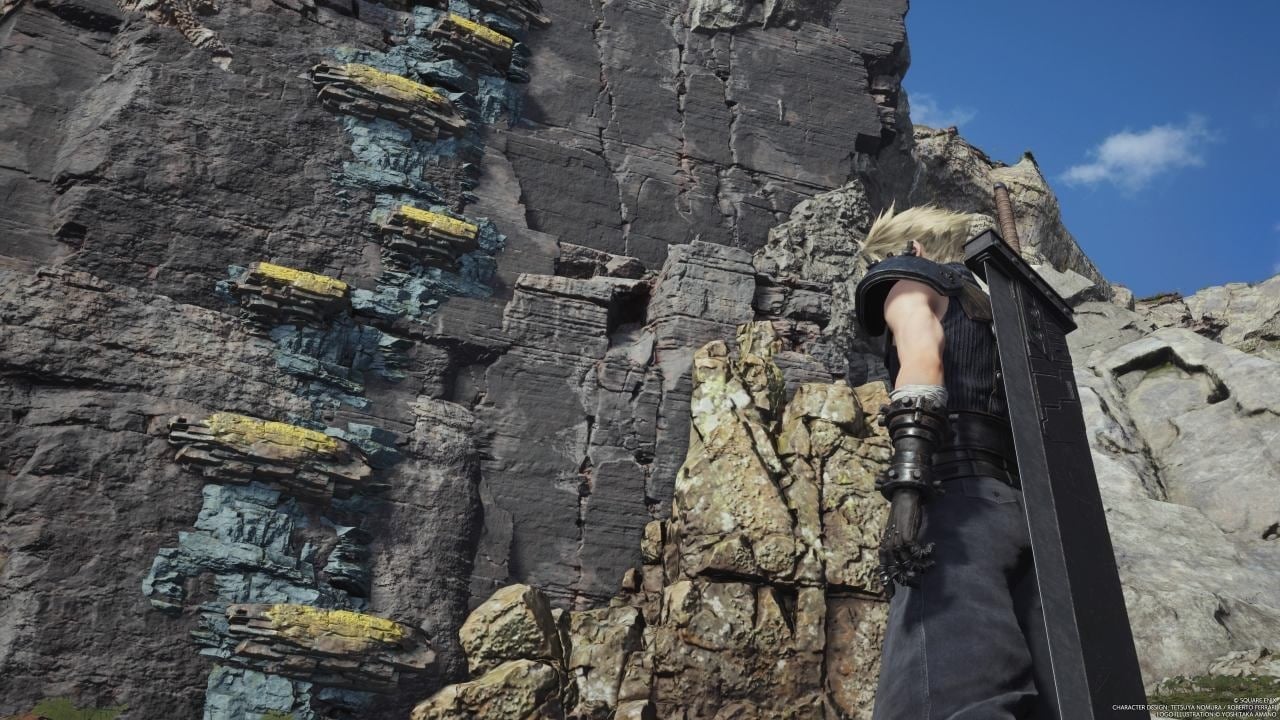

お久しぶり。ゲームデザイナーのヌヌヌだ。現役ゲームプランナー・デザイナーの観点から、ゲームを面白くする「隠し味」を発見したり、感想を書いてみたりするこの企画。最近「黄色ペイント問題」が再燃している。きっかけはgamesrader+の『ファイナルファンタジーVII リバース』(以下、FF7R)開発者へのインタビューだ。

「黄色ペイント問題」について知らない方に簡単に説明すると、プレイヤーを誘導するための「背景やオブジェクトに黄色いペイントを塗る」という手段が是か非かという議論だ。肯定的な人は「色々なプレイヤーをクリアに導くために必要だ」と説くし、否定的な人は「没入感を削ぐ不自然な表現だ」と反論する。賛否両論はっきり分かれているわけだ。

海外wikiでは専用ページが作られるほどに有名な議論でもある。

Yellow paint debate – Wikipedia

今回は「黄色ペイント問題」についてできるだけフラットに、多角的に解説・分析していく。

過去の議論:『バイオハザード RE:4』のケース

最初に「黄色ペイント問題」の「再燃」と書いた。なぜ再燃かというと、過去に何度か議論が巻き起こっているからだ。すべてを遡ることは困難だが、近年の事例として有名なのは『バイオハザード RE:4』のケースだろう。

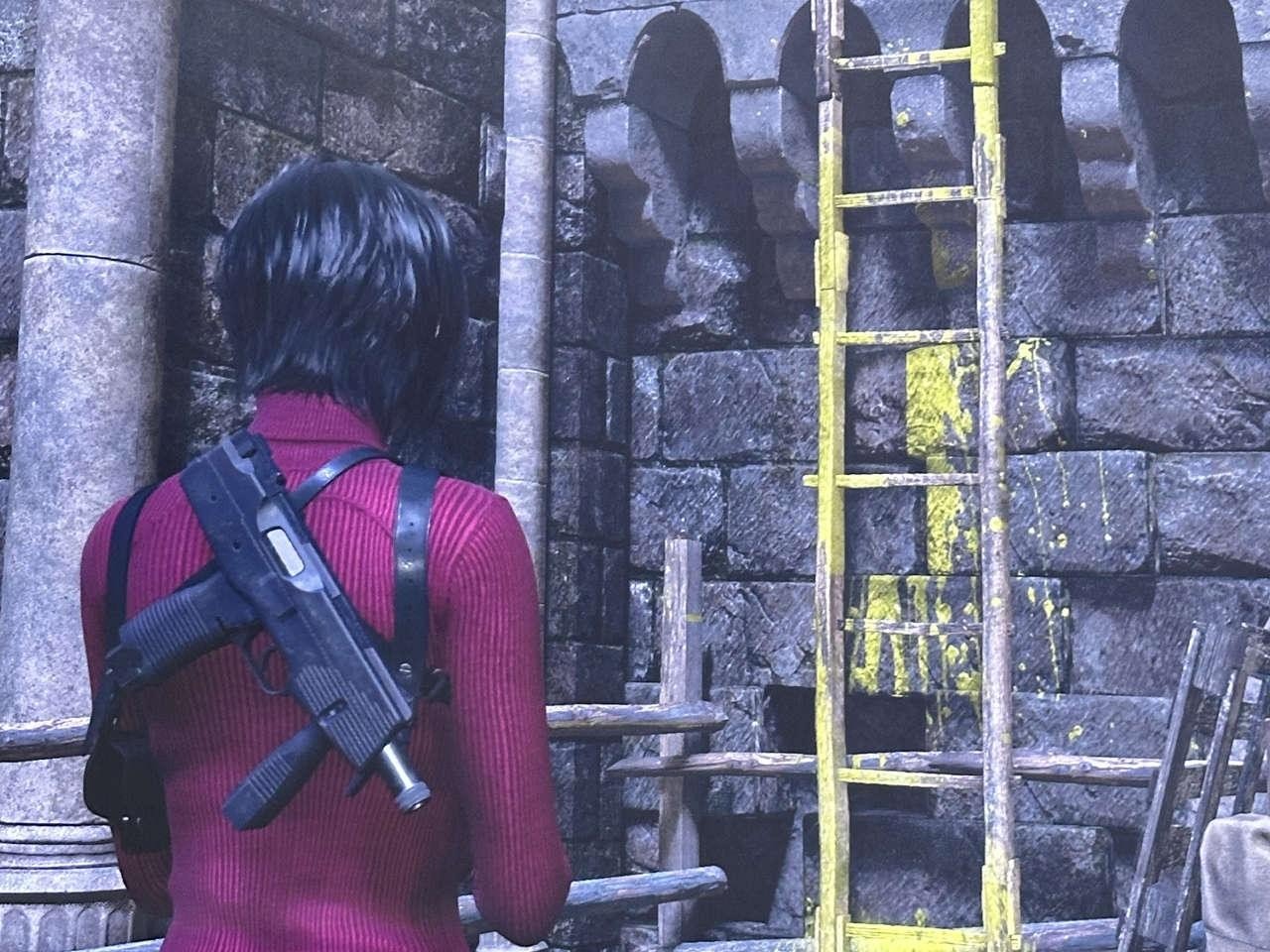

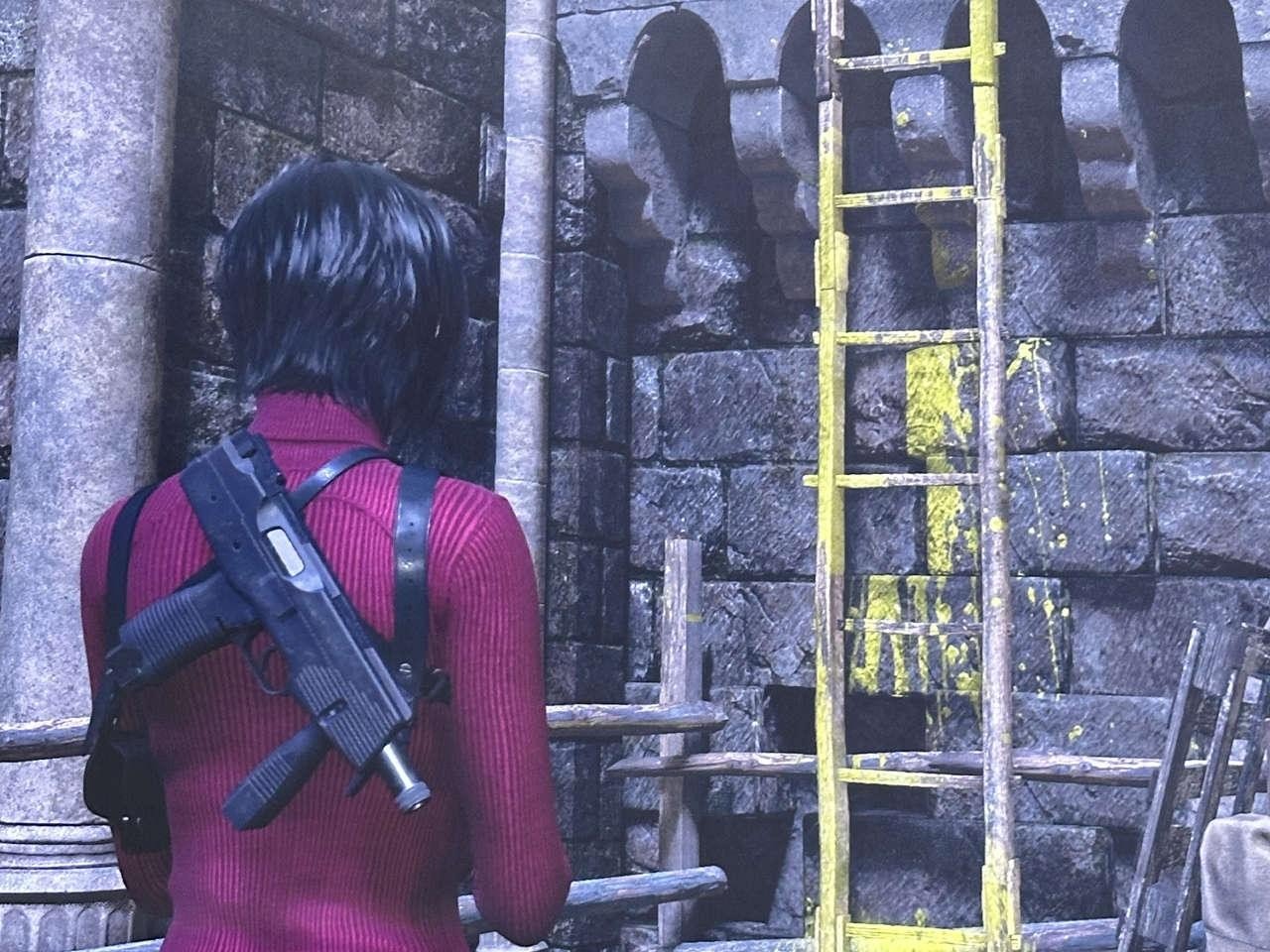

『バイオハザード4』のリメイク版である『バイオハザード RE:4』では、破壊可能なオブジェクトや重要なオブジェクトに黄色いペイントで分かりやすいサインを残した。開発者はプレイヤーが見失わないように、よかれと思って実装しているわけだが、これが一部のプレイヤーから疑問を呈されたされた。「こんなものが無くてもクリアできる」「バカにしているのか?」といったものから「(こんな慣習は)終わらせなければならない」といった嘆きの声までさまざまだ(Kotaku)。同作はハードコアなゲームでありプレイヤーの腕を試すゲームでもある。そうしたプレイヤーから「こんなわかりやすい誘導をするな」と批判が出たのだろう。妥当性はともかくとして、そういう声は出てもおかしくはない。

こうしたプレイヤーの声に対して、別のゲームの開発者側からの反論も出た。『ウォッチドッグス レギオン』のレベルデザイナーであるDai氏は「プレイテストの結果だ」とコメント。「誘導UIで画面を覆いつくしたくなかったら、黄色ペイントと共に生きるしかない」として『バイオハザード RE:4』の黄色ペイントをフォローした。

このように「黄色ペイント問題」は「ゲームデザイナーの意図とプレイヤーの理想」が衝突する事例として近年活発に議論されている。

誰が何のために黄色く塗り始めたのか?

意味もなく黄色く塗り始める人はいない。誰かが特定の目的のために黄色く塗り始めたのだ。

『スーパーマリオブラザーズ』の時代まで遡ってみよう。まだほとんどのゲームが2Dだった頃からステージ設計の要素として「プレイヤーの誘導」があった。初期においては敵やアイテム、扉や階段といったオブジェクトも誘導要素の1種だったが(意図せず誘導の役割を担っていた、というのが正確かもしれない)『スーパーマリオブラザーズ』では「コイン」が導入された。コインを追っていけば得点も入るし、自然とゴールへと導かれるようになっていた。そしてコインは「黄色」だった。

『ソニック』のリングなど、2Dアクションゲームのステージ上にはコインと同様のオブジェクトが誘導、あるいは誘引のために配置されていく。その誘導はゲームが3Dになってからも変わらず続いた。『スーパーマリオ64』では当然「コイン」が置かれたし、『バンジョーとカズーイの大冒険』では音符、『クラッシュバンディクー』では木箱が置かれた。

しかし、ハードの性能が向上し、ゲームのビジュアルが写実的になっていくにしたがって「宙に浮かぶオブジェクト」や「誰が置いたか分からないオブジェクト」といった誘導要素は不自然になっていく。同時に処理性能の向上の恩恵としてカメラも自由になり、ゲームが描く空間はより立体的に、広大になっていった。

そうした進化に伴い、オブジェクトによる誘導はどんどん自然にしづらくなっていき、居心地が悪くなり排除され、描くべき世界は広がった。結果としてプレイヤーはゲームの中で迷うようになる。こうして無秩序になった3D世界に秩序をもたらすべく、レベルデザイナーたちは日夜研究を続け、いくつかの手法を発明してきた。

オープンワールドでは、ディズニーランドからヒントを得て、「ウィニー」と呼ばれる「目印となる建造物(地形)」の考え方が発見された。「ウィニー」は『エルデンリング』なら「黄金樹」、『ブレスオブザワイルド』なら「ハイラル城」が該当する。広大なマップにおいて、どこからでも確認できる建造物は抜群の目印となり、プレイヤーが道に迷うのを防いでくれる。同時に、物語上の最終目的を常に意識できるようになるオマケ付きだ。

【GDC 2009】ディズニーランドに学ぶゲームデザイン | インサイド

映画から学んだ「ライティング」や「視線誘導のテクニック」もレベルデザインに取り入れられてきた。明るい場所は目立つので、プレイヤーを誘いこむことができる。警告色である赤いライトで照らせば、逆に不安を煽りプレイヤーの進行をストップしたり、警戒させることができる。通路に敷き詰められたパイプを利用して視線を誘導すれば、知らぬ間に正しいルートへと案内することもできる(ライティングや視線誘導のテクニックを学びたいならRemedy社の『Control』をプレイするのが最善だ)。

『アサシンクリード』も、誘導の参考事例として忘れてはいけないタイトルだ。『アサシンクリード』がゲーム業界にもたらした革新は数多くあると思うが、その一つが「フリーランニング」だ。当時「どこでも登れる」という売り文句を掲げ、実践した最初のゲームだろう。『アサシンクリード』のフリーランニングは「どこでも登れる、ただし手がひっかけられる場所なら」というルールだった。そのため、ゲーム内にはいかにも手がひっかけられそうな窪みやでっぱり、崖の縁が大量に用意された。それまでも『トゥームレイダー』が自然地形の登攀をメインアクションとしていたが、カメラを回しながら正解の道を探させる遊びだった。『アサシンクリード』はより簡単に、より大量に、より分かりやすくゲーム全体に「登れるサイン」を配置していった。

こうしたレベルデザインの手法の発明に熱心で、業界に影響を与えてきたタイトルがある。それが『アンチャーテッド』シリーズだ。『アンチャーテッド』はキャッチコピーが「PLAYする映画」だったことから分かるように、映画のようなビジュアルを強く意識したゲームだ。そのため、フォトリアルで実写と見間違えるようなビジュアルがウリになっている。

しかし、ビジュアルが写実的であるほど、嘘がつきづらくなるし、不自然な誘導が悪目立ちするようになる。そこでノーティドッグが採用したのが、『トゥームレイダー』シリーズで見られた「縁を目立たせる」手法だ。両シリーズの相互影響の関係性は中々追うのが困難だが、とにかくどちらのシリーズも「掴まれる縁を目立たせる」手法を採用している。これだけだと『アサシンクリード』とも共通した手法だが、『アンチャーテッド』はさらに「パイプを黄色く塗る」という手法を採用した。この「目立たせたい部分は黄色にする」手法はシリーズ伝統とも言える採用率であり、今日の「黄色ペイント問題」の発端となったことは間違いない。『アンチャーテッド』で良く見る手法にマンネリを感じていたプレイヤーが、他のゲームでその影響を見た際に拒絶反応を示す…これが「黄色ペイント問題」の経緯だ。

なぜ黄色く塗るのをやめないのか?

先に述べたように、黄色ペイントは元々写実性を増していった現代ゲームの改善手法の1つだ。それがマンネリ化したことで悪目立ちするようになり「開発者の怠慢だ」「不自然で没入感を削ぐ」と批判されるようになった。

なぜここまで議論されているのに採用を続けるかというと、本来の目的である「プレイヤーを誘導する」手法として優秀で、それを求めるプレイヤーが数多くいるからだ。

ゲームは多様なプレイヤーに向けて作られている。ジャンルの好みもあれば、ライト・コアといったターゲットの違いもある。その全てを網羅することが理想だが、現実的にはコストとスケジュールの観点から「何を実装し、何を実装しないか」をシビアに取捨選択せざるを得ない。正解はなく、最善だけがある。

たとえば「オプション形式で黄色ペイントの有無を選ばせればいい」という意見もあるが、ゲーム会社は「オプションで誘導をオフにしたのはプレイヤー自身だから、不便なゲーム体験を提供してもいい」という考え方をしない。誘導をオンにした人にも良い体験を、オフにした人にも良い体験を等しく与えたいと考えている。すると、オプションによる選択は「最低でも」2倍のコストがかかることになる。すべてのゲーム会社がそのコストとスケジュールを用意できるだろうか?

ところで、そもそもなぜゲーム会社はゲームを作るのか?シンプルに言えば「面白くて売れるゲームを作りたいから」になる。この2つの目標を達成するのがゲーム会社がゲームを作る理由になる。

「売れる」にはどうすればよいか、「評価されるゲーム」を作れば売れるようになる。評価されるゲームとは?遊んでいて「望まないストレス」が無く、ずっと楽しく遊べて、クリアできるゲームだ。「ストレス・楽しさの継続・クリアできる」を阻害する要因の1つが「道に迷う」であり、その対応策が「黄色ペイント」だ。売れるために黄色ペイントを採用していると思われるかもしれないが、その根底には「楽しんでもらいたい」意図がある。

会社の立場からすれば、売れるゲームを作り資金を稼ぎ、次回作にさらにコストを割くことでユーザーを楽しませる……そうしたサイクルのために、可能な限り親切なゲームを作りたい、という要請もあるだろう。

黄色ペイント問題に抗うゲームたち

「黄色ペイント問題」が議論され続けているのは「親切心によって迷惑を被っているプレイヤー」がいるからだ。「またこれか」というマンネリ感や、「不自然だ」という没入感の阻害はゲームに慣れたプレイヤーほど感じやすくなり、嫌悪の対象となる。

「黄色ペイントを撤廃しろ」という意見も聞こえてくるが「せめてもっと自然にしてくれれば……」と譲歩するプレイヤーもいる。そう、「黄色ペイント問題」を改善するキーワードは「自然さ」だ。納得できる理由があれば、不自然さも許容してくれるプレイヤーは多い。

「自然さ」を巧みに演出したゲームが『ゴースト・オブ・ツシマ』である。目的地が分からなければコントローラーを指でこすり風を起こす。狐や鳥について行けば何かが見つかる。鳥居があれば、山頂には神社があり護符が手に入る。神社には参拝客がいるはずで、その経路が多少人為的に加工されていても、逆に歴史を感じさせる。

こうした馴染ませ方やプレイヤーの関与、世界観との一貫性は不自然さを覆い隠してくれる。『ゴーストオブツシマ』の美しさはビジュアルだけでなく、開発者が丹念に「自然さ」を探求した過程にもある。

別のアプローチで「黄色ペイント問題」を解決した、もしくは回避してしまったゲームがある。ご存じ『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』だ。「どこでも登れる」システムを採用した本作は「どこを登ればいいのか」という疑問が生まれない。気にするとしたら「がんばりゲージ」の残量くらいだ。

『ドンキーコング バナンザ』も面白い解決方法を提示している。世界全体をボクセルで溢れさせることで「行き方が分からないなら壊せばいい」というなんとも豪快な手段で解決している(とはいえ、今作は案外リニアなステージ構成なので、丁寧な誘導のもと破壊による経路の自由さを用意している)。

ただし、任天堂が採用する「ゲームデザインによる黄色ペイント問題の解決・回避」は写実的なゲームや現実に似た世界を舞台とするゲームでは取り入れづらい。『ファイナルファンタジー』に「なんでも壊せるシステム」や「どこでも登れるシステム」を採用してほしいプレイヤーがいるかというと、おそらく少数派だろう。とすると、参考にすべきは『ゴースト・オブ・ツシマ』が追求した「自然さ」とその考え方になる。

「自然さ」はネイチャーの意味ではなく「舞台設定に合っているか」だ。たとえば忍者をテーマとしたゲームがあったとして、先行する先輩忍者が主人公のために「登れる場所を黄色く塗っておいてやった」と言えば、黄色ペイントは不自然ではなくなる。ファンタジー世界を舞台にしたゲームなら「鳥の糞が多い場所は鳥の巣がある印であり、鳥の巣にはお宝が隠されていることが多い」という説明を付ければ、あからさまに鳥の糞が地形にまぶしてあっても納得してもらえるだろう。主人公がサイボーグであれば「登れる可能性の高い場所は黄色く光る」という設定を付けることもできる。最初から光っているのは嫌だ、というプレイヤーに対しては「サーチスキル発動後は黄色くなる」ようにすればいい。

近年何度も議論される「黄色ペイント問題」。ゲームの主戦場が2Dから3Dへと変化する中で生まれたプレイヤーのための親切心、予防策と言える手法だったが、ゲームに慣れているユーザーほどデメリットを感じやすい一長一短な側面が見えてきた。しかし、開発者も諦めているわけではなく、もともとの狙いであった「すべてのプレイヤーのために」の精神のもと、今日でも改善が続けられている。今後も議論は巻き起こるだろうが、同時に新しいゲームデザインやレベルデザインによる改善策も生まれることは間違いない。非常に興味深いテーマだと思う。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。