ホロライブのカバー株式会社がなぜ「ゲーム事業」なのか。会社創立から“これまで”の意外な紆余曲折を、YAGOOこと谷郷社長らに根掘り葉掘り訊いた

カバー株式会社の「これまで」と「これから」のゲームビジネスへの関わり方について、CEOの谷郷元昭氏、『ホロアース』プロモーション責任者である青海亮太氏のお二人に話を訊いた。

近年、VTuber事務所であるカバー株式会社のゲームが、あらゆるシーンで存在感を増している。インディーゲームの展示会で「holo Indie」が個人開発者のサポートに動いたかと思えば、VTuber自身が企業とタッグを組んでビジュアルノベルをプロデュースする例もある。そのビジネスは、TCG『hololive OFFICIAL CARD GAME』の展開から『ホロアース』のサービス開始に至るまで、幅の広さがなによりの特徴だ。

2017年の設立から、いくつものゲームを世に送り出してきたカバー株式会社。彼らは今、成長するゲームビジネスをどう見ているのだろうか。今回は、そんなカバー株式会社の「これまで」と「これから」のゲームビジネスへの関わり方について、CEOの谷郷元昭氏、『ホロアース』プロモーション責任者である青海亮太氏のお二人に話を訊くことができた。本稿では、「holo Indie編」として、カバー株式会社の視点から語られたVTuberカルチャーとゲームカルチャーの関係性について、その内容をお届けしよう。「『ホロアース』/カバー株式会社のこれから編」もあわせてチェックしてほしい。

「VRスタートアップ」から「キャラクターづくり」へ

──カバー株式会社とゲームとの関係性を語る上で、まずはホロライブ立ち上げ以前の出来事から訊かせてください。御社は2017年の設立間もなく『Ping Pong League』というVR卓球ゲームをリリースしていますが、この作品はどのようなきっかけで開発がスタートしたのでしょうか。

谷郷元昭氏(以下、谷郷氏):

正確には、VRゲームの会社としてはじまったわけではなく、 “VRのスタートアップ”という認識でしたね。これ、結構重要な違いでして。つまりカバー株式会社は「VRの技術を使ってインターネットと掛け合わせたサービスを展開する企業」として立ち上がったんです。その立ち上げを模索する中で、当初はカジュアルゲームを主体とした VR のコミュニティサービス、つまりは「モバゲー」のようなサービスを作ろうとしていました。

──VRを利用したコミュニティづくりが企業としてのテーマだったわけですね。

谷郷氏:

そうですね。コミュニティサービスって言うとちょっと分かりにくいかもしれませんが、ようはゲームを主軸したコミュニティをユーザーに提供するということで、そのゲームのうちの1つが『Ping Pong League』、というか卓球だったんです。当初はほかのゲームも作る予定だったんですが……「これは筋が悪い」ということにすぐに気付きまして。当時はもう欧米ではVRデバイスが普及した状態で、今でも人気のある同業他社さんがすでに存在していました。

「これは勝ち目がないな」と思ったのと、やはりVRコンテンツってゲームに限らずそれを宣伝すること自体にすごく課題があるなと感じました。そこでむしろ「キャラクターを使ってVRコンテンツを宣伝するサービスを作った方が面白いんじゃないか?」と思ったんです。たとえば、そのゲームを実況してくれるキャラクター自体を作るような。それが、カバー株式会社のはじまりでした。

──当時の開発体制はどのようなものだったのでしょうか。

谷郷氏:

この当時は福田(現CTOの福田一行氏)と私の二人だけでした。正確にはほぼ福田が一人で作っていたんですが、一応『Ping Pong League』のメニューとか、あの辺は私が「Blender」で作ったものですね。あとは多分、体育館を歩けるようにしたり、鉄アレイを持てるようにしたのも自分がUnityで実装しましたね。ゲーム開発に関しては基本的にはやっぱり素人ではありました。

福田は元々ブログコミュニティなどのビジネス出身で、私も最初に入社したゲーム会社であるイマジニア以降はコミュニティ系のサービスで働いていて「新しい技術にどうやってコミュニティ要素を加えることが出来るか?」みたいな、そういうことを考える方でしたから。その流れで、そらちゃん(VTuberのときのそらさん)を作りつつ、後にホロライブの元となる配信アプリの開発がはじまった、という感じです。

──『Ping Pong League』をはじめとするゲーム開発事業から、ときのそらさんをはじめとするVTuberタレント事業へは、その後どのように移行が進んでいったのでしょうか。ときのそらさんに声がかかったのは、ゲーム開発より後のことだったのでしょうか。

谷郷氏:

並行してやっていましたね。当時は業務委託の方に配信用のシステムを作っていただく一方で、福田もゲーム開発を進めていて、途中でそれを逆転させた感じです。アプリ開発からタレント事業が拡大していき、事業としてはそちらが主軸になっていきました。

所属タレントに「遊び相手」を作る

── 2018 年には、当時すでに一期生として活動していた白上フブキさんを含む、VTuberゲーム実況チーム「ホロライブゲーマーズ」がスタートしました。当時のお考えをお聞かせ願えますか。

谷郷氏:

VTuber のメインコンテンツって「ゲーム実況」「カラオケ配信」「雑談」っていう3本柱があるんですが、ゲーム実況はなかでも安定的に視聴者さんを獲得しやすいジャンルなんです。一方で、当時はホロライブのタレントさんの中にゲーム実況を得意とする方がそこまで多くなかったこともあり、コラボ相手に困ってしまう状況がありました。ですので、ホロライブ内でのコラボ相手を増やすという意味も含めて、ゲーム実況を得意とするタレントさんを増やしていく目的で「ホロライブゲーマーズ」というユニットを立ち上げました。

── “一緒にゲームを遊ぶ相手”を用意することが、一つのテーマだったと。

谷郷氏:

そうですね。 VTuberってリアルタイムなアニメ-ション体験なわけですよ。そしてそれは、コラボによって成立するんですよね。アニメーションの登場人物ってやっぱり4人とか5人とか、そういう人たちの掛け合いでストーリーが成立している。「我々運営側はストーリーは作らないけれど、その舞台は整えよう」っていう感じで、コラボによってその掛け合いを発生させてあげようという感覚があったんです。

──ありがとうございます。……ちょっとお話が変わりますが、谷郷社長ご自身は普段ゲームを遊ばれますか。お好きな作品はありますか。

谷郷氏:

ここ数年は忙しさもあってゲームをまともに遊べておらず……。ただ、大学時代に死ぬほど遊んだ記憶がありますね。一番思い入れがあるのはSFCの『タクティクスオウガ』で、「松野泰己というゲームクリエイターは天才だな」ってずっと思っていましたね。当時はRPGって基本的に一本道みたいな思い込みがあったんですけど、アドベンチャーゲームじゃないのに仲間にする人によって全然ストーリーが変わるので、凄いなって。あとはあの世界観ですよね、凄いじゃないですか、すべての設定が。日本人が、よく分からないはずの中世ヨーロッパをベースにあれだけのストーリーを作れることに衝撃を受けました。やっぱり、コンテンツにおける世界観って、大事だなって。

『ベイグラントストーリー』は……クリアできなかったな……。

「holo Indie」立ち上げの前夜と、その動機

──そこからカバー株式会社はしばらく自社によるゲームリリースからは離れていたと思います。しかし2021年には大規模なメディアミックス・ホラー企画である「hololive ERROR(ホロライブエラー)」がはじまり、いくつかの作品がリリースされました。こちらの開発経緯については、どういった狙いがあったのでしょうか。

谷郷氏:

会社としてはゲーム主体の企画としては捉えていませんでしたね。どちらかというと、過去企画から変化をつけるのが主眼でした。ホロライブ・サマーという夏恒例のキャンペーン企画があるのですが、従来はタレントさんが水着で登場するようなイベントだったんです。けど「毎年それだけじゃ飽きちゃうよね?」という考えのもとで、今年はなにか別のものができないかとの課題があったんです。そこで「夏といえばじゃあホラーはどうだ」と立ち上がったのがこの「hololive ERROR(ホロライブエラー)」でした。……私の記憶では、ですが!

ホラーというジャンル選択は、その後「hololive SUPER EXPO」といったリアルイベントであったり、遊園地さんとのコラボレーションも出来たりで、コラボへの派生や広いコンテンツ展開ができたという意味で良かったと思っています。

──現在でもカバー株式会社の関わるゲーム作品は、その販売形式からコラボレーション手法まで、展開規模が多岐にわたっているのが特徴的ですよね。御社として、ゲーム関連事業全体を通したビジョンをお持ちなのでしょうか。

谷郷氏:

自社でゲーム開発を行わず、クリエイターさんや開発会社さんとコラボレーションすることを基本的な方針としていますね。なぜなら、我々自身がゲーム実況をさせていただいている立場ですから、皆さんと一緒にこの市場を大きくしていきたい、という考えが根底にあるからです。ゲームというメディアを通じてVTuberを知っていただく機会にしたいという気持ちもあります。日本は比較的状況が変わりつつありますが、海外ではVTuberは認知度がまだまだなのが実情です。つい最近だと、世界的な格闘ゲーム大会であるEVOで、ホロライブのタレントさんたちが出演する格闘ゲーム『Idol Showdown』がサイドトーナメントとして開催されたりもしましたが、それでVTuberを知っていただいた方も多いんじゃないかと思います。

あとはやっぱり、タレントさんが配信するネタになるところも重要なポイントですかね。タレントさんは日常的に活動していく中で、配信のネタに困りがちなんです。自社に関連したゲームが出ることで、タレントさんにとってはネタとして重宝してもらっているんじゃないかと。また、ホロライブのシステム開発がはじまった当時、ゲームだったりコンテンツを宣伝するためのキャラクター作りが出発点でした。そのため自社が関わるゲーム制作では今も、ゲームそのものだったり、あるいはそれを作る素晴らしいクリエイターさんや開発会社さんをVTuberを通じて宣伝できるかどうかを重視しています。

──ありがとうございます。ではそうした背景を踏まえた上で、現在展開中のゲームについて訊かせて下さい。2025年7月31日にはジェムドロップ株式会社から『ホロの花札』が発売されましたが、こちらはどういった経緯で開発・発売が決まったのでしょうか。

谷郷氏:

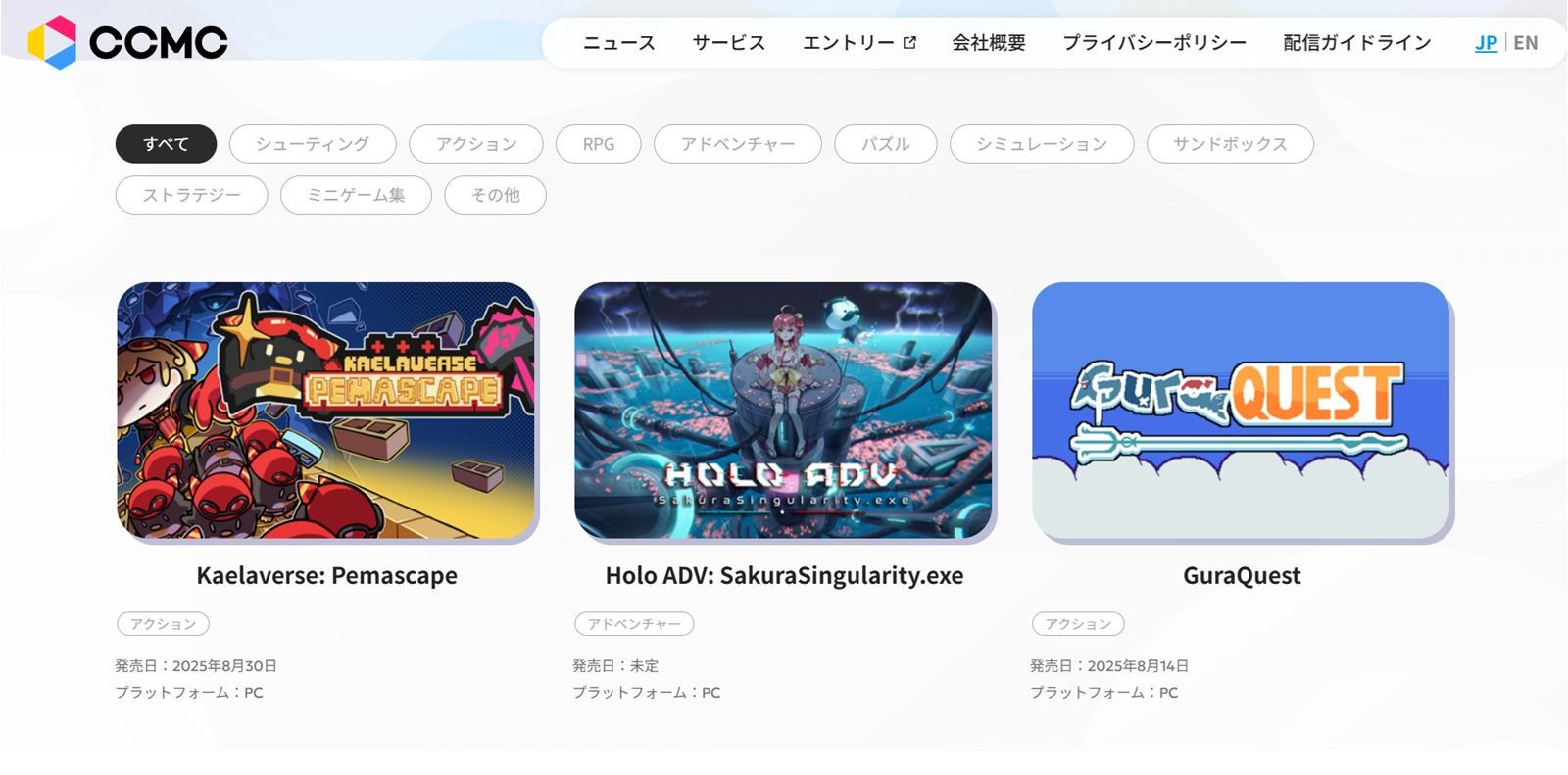

現在カバー株式会社では子会社のCCMCを通じて、インディーゲームの開発者さんを支援するholo Indieを運営しています。各地のゲームイベントに出展する中で、個人のクリエイターさんだけではなく、中小規模のゲーム会社さんとご一緒させていただく機会が増えています。

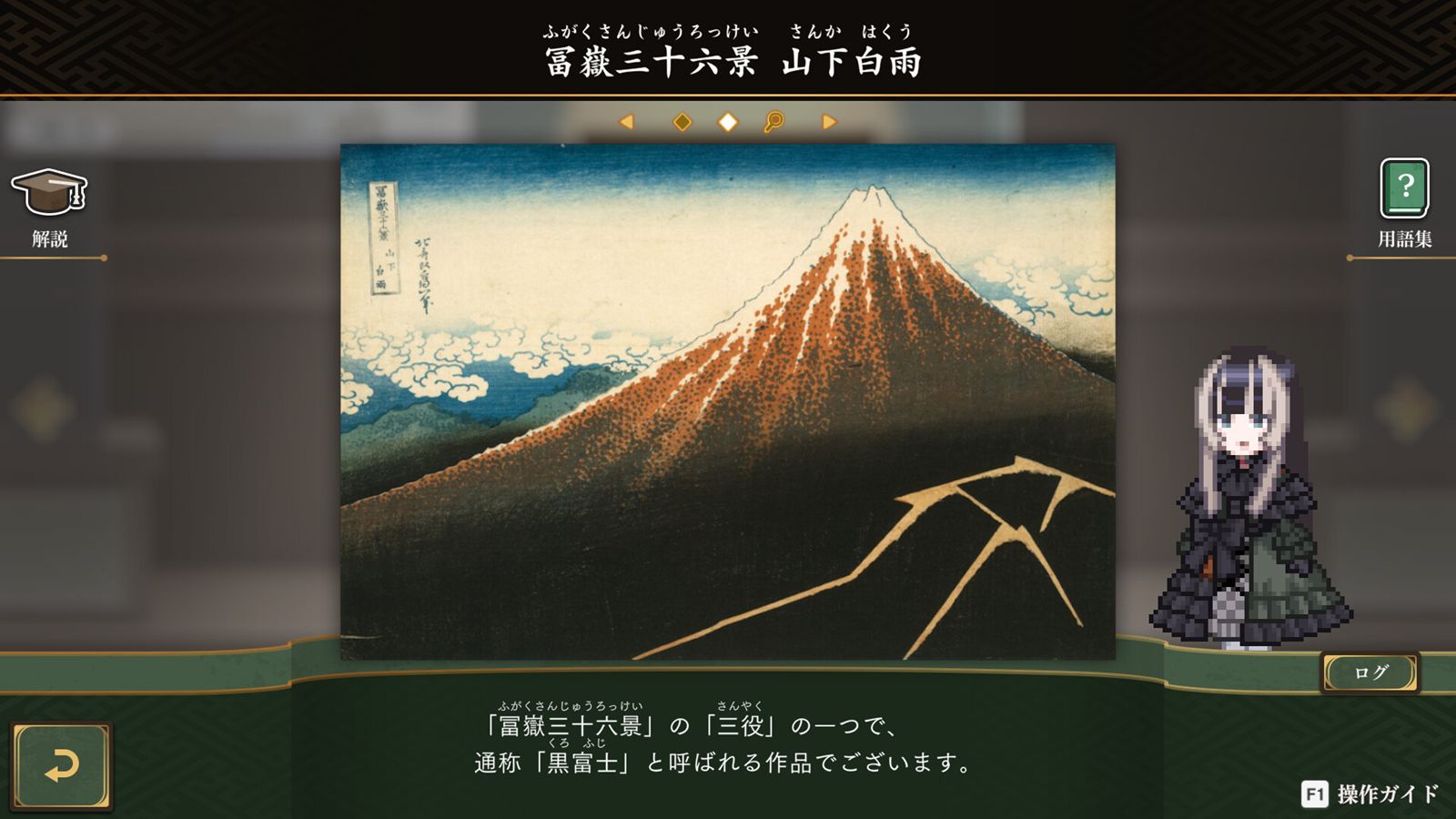

本プロジェクト以外にも、ホロライブ公式タイトルとしてジェムドロップさんの『ホロの花札』やエンターグラムさんの『あくありうむ。』『おかゆにゅ~~む!』、ジュピターさんの『儒烏風亭らでんがご案内!ピクセルミュージアム』などの作品で外務のゲーム会社さんとお取り組みをさせていただいております。私個人からすると、昔付き合いがあった会社さんとこうしたかたちでもう一度ご一緒できているのが、なんだか面白いなと思ってます。

ジュピターさんはイマジニアから出ていたゲームボーイカラーの『激走ダンガンレーサー音速バスターDANGUN弾』の開発を手がけてくれた会社さんで……、「昔やった(携わった)な~」みたいな。まぁ、自分は途中で担当変わっちゃったんですけど。

『ホロの花札』はオンライン対戦もあるので、ファンの皆さん同士で盛り上がってくれると良いかなと思っています。あと、検索していると、割と弊社タレントさんのファンではない方も購入されたりしていて、凄く客層が広がっている印象を受けました。ゲーム自体の装丁も良かったんですが、Nintendo Switch特装版には特典としてタレントさんを模した花札がついてくるんです。感動しますよね。任天堂さん特製の花札ですから。

──2022年発売の『あくありうむ。』や2025年発売の『おかゆにゅ〜〜む!』など、特定のタレントさんが主体となって製作されたであろうゲームもあります。こうした作品はどのような経緯で開発が始まったのでしょうか。

谷郷氏:

最初はあくあさんが「ゲームを作りたい!」と希望されたのがはじまりでした。そこで、お付き合いのある会社さんからエンターグラムさんにお声がけして『あくありうむ。』の開発がスタートした、というのが簡単な流れです。その後継続的なお取り組みの中で、おかゆさんに白羽の矢があたり作られることになったのが『おかゆにゅ〜〜む!』になります。ホロライブにはチャンネル登録者数100万人を達成したタレントさんは一つ希望が叶えられる慣例のようなものがあって、最初に挙げた『あくありうむ。』はタレントさん自身の希望がきっかけになって作られた作品なんです。こうした作品では、我々(カバー株式会社)は役割上、収録データ等のコンテンツ提供、あるいは監修で携わるかたちになります。

──なるほど。ゲームによってはタレントさん主導で作られている作品もあるということですね。例えば、ホロライブID所属のクレイジー・オリーさんが監修に携わった『Days With Ollie』ではどうだったのでしょうか?

谷郷氏:

基本的に各作品ごとに販売形式はそこまで変わりませんが、制作におけるタレントさんや会社の関わり方についてはモノによりますね。タレントさん側に「こういったゲームが作りたい」とか、あるいはすでに「こういう会社さんとやりたい」という希望があったりなど、そこがすでに決まった状態でプロジェクトが始まっているケースもあったりします。『Days With Ollie』はまさに、オリーさん本人に開発会社や作りたいゲームの想定が最初からあった作品ですね。こういった企画に関しては、タレントさんからのニーズがあれば今後もどんどんやっていきたいと思っています。

──こうしたカバー株式会社におけるゲーム関連事業について、谷郷社長のゲーム業界での経験は、ご自身ではどの程度反映されていると思われますか。

谷郷氏:

自分自身が各ゲームのプロジェクトにものすごく深く関わっているわけではないので、自身の経験が影響を与えているかどうかちょっと難しいところなんですけど……。強いて言うのであれば、かつて私が在籍したイマジニアはメディアミックス作品に長けていたと思っています。なので、そういう視点は常に意識しているかなと思いますね。ゲームが出ることによって、どういうお客さんが来てくれるのか、とか。デベロッパーよりもパブリッシャーに近い業態の視点をもっていたことで、自分たちの手で作ることにそこまでこだわらず、今こうして色々な会社さんと組めている……っていうのは、もしかしたらなくはないかもしれません(笑)。

──2023年からはじまったholo Indieプロジェクトでは、「ホロライブ所属VTuberの⼆次創作ゲームブランド」として、クリエイターや開発会社との幅広いコラボレーションが行われています。プロジェクトの狙いや立ち上げ経緯について、改めて教えてください。

谷郷氏:

カバー株式会社はこれまで、二次創作ガイドラインを設けることで、タレントさんを支援するためのファンアートや切り抜き動画、あるいはゲーム制作などのファン活動を推進してきました。これはタレントさんの PR に繋がるという側面もあるんですが、同時にクリエイターさんを支援していきたい考えがあったからです。VTuberをきっかけに誰かが絵を描き始めたり、ゲームを作り始めたり、そういうことってすごく大事だなと思っていて。以前からホロライブをテーマとする二次創作ゲームの開発は行われてはいたんですが、当時の二次創作ガイドラインでは収益化NGの解釈でした。そのため、皆さんに開発を続けてもらうためには収益化に至るまでのスキーム自体を開発する必要がありました。そこで出来上がったのが、「ゲームクリエイター・サポートプログラム」としてのholo Indieプロジェクトだったんです。

「二次創作ゲームの恩」に報いるため

──ブランドの発表自体は2023年でしたが、プロジェクト自体はいつ頃から動き出したものだったのでしょう。

谷郷氏:

直接的には、加持と金川というスタッフが、カバー株式会社のIPを使用した二次創作ゲームクリエイター支援のための会社である「CCMC」を立ち上げたのが始まりです。ただその前段には、2022年に『HoloCure – Save the Fans!』という二次創作ゲームがタレントさんの配信上で流行ったことがありますね。あれだけ流行ったゲームなのに、クリエイターさんに何も還元されていないのが申し訳なかった。

なので我々がクリエイターさんに還元されるようなシステムを作ることによって、さらにホロライブの二次創作が活発になってくれればという考えが初めにありました。それをかたちにするために二次創作ガイドラインにも収益化に関する規則を追加し、クリエイターをサポートする会社を立ち上げ、「公認」というかたちでゲームを支援するプログラムが動き出した、というのがおおまかな流れです。

つまり、無償で作られて大ヒットを果たしたゲームという存在がまずあって、その恩に報いるために生まれたのがholo Indieでした。ですので、クリエイターさんに「継続して作っていただける環境をちゃんと作りたい」と思ったのがプロジェクトのはじまりです。

──holo Indieが提供するクリエイター支援の中身について、具体的な内容を教えていただけますか。

谷郷氏:

応募いただいた作品の中から、様々なチェックなどを踏まえた上で、各作品ごとに進め方を相談しています。基本的にはSNSを通じての広報活動や、ゲームイベントへの出展を通じた後方支援など、パブリッシング面でのサポートがメインになりますね。holo Indieとしてリリースされたゲームはタレントさんも配信で扱いやすくなるでしょうし、弊社IPを使うことで初期の売上をジャンプアップできることが最大のメリットだと思います。また、現在holo Indieでリリースされているタイトルは海外の開発者さんの作品が多いので、我々も英語での情報発信を整理するなど、今後受け入れ体制を整えていく予定です。

──holo Indieの展望についてお聞かせください。今後このプログラムを通じ、カバー株式会社はゲームコミュニティにどのような影響を与えたいと考えているのでしょうか。

谷郷氏:

やっぱり「ゲーム開発の敷居を下げたい」が一番ですね。「ゲーム開発者として生活できるようになる」という夢を実現する手助けができると良いなと思います。個人のクリエイターさんだけではなく、独立されたデベロッパーさんや老舗のデベロッパーさんも含め、面白いゲームを作ろうとしているすべての人たちにとって、我々が助けになれると良いなと思っているんです。

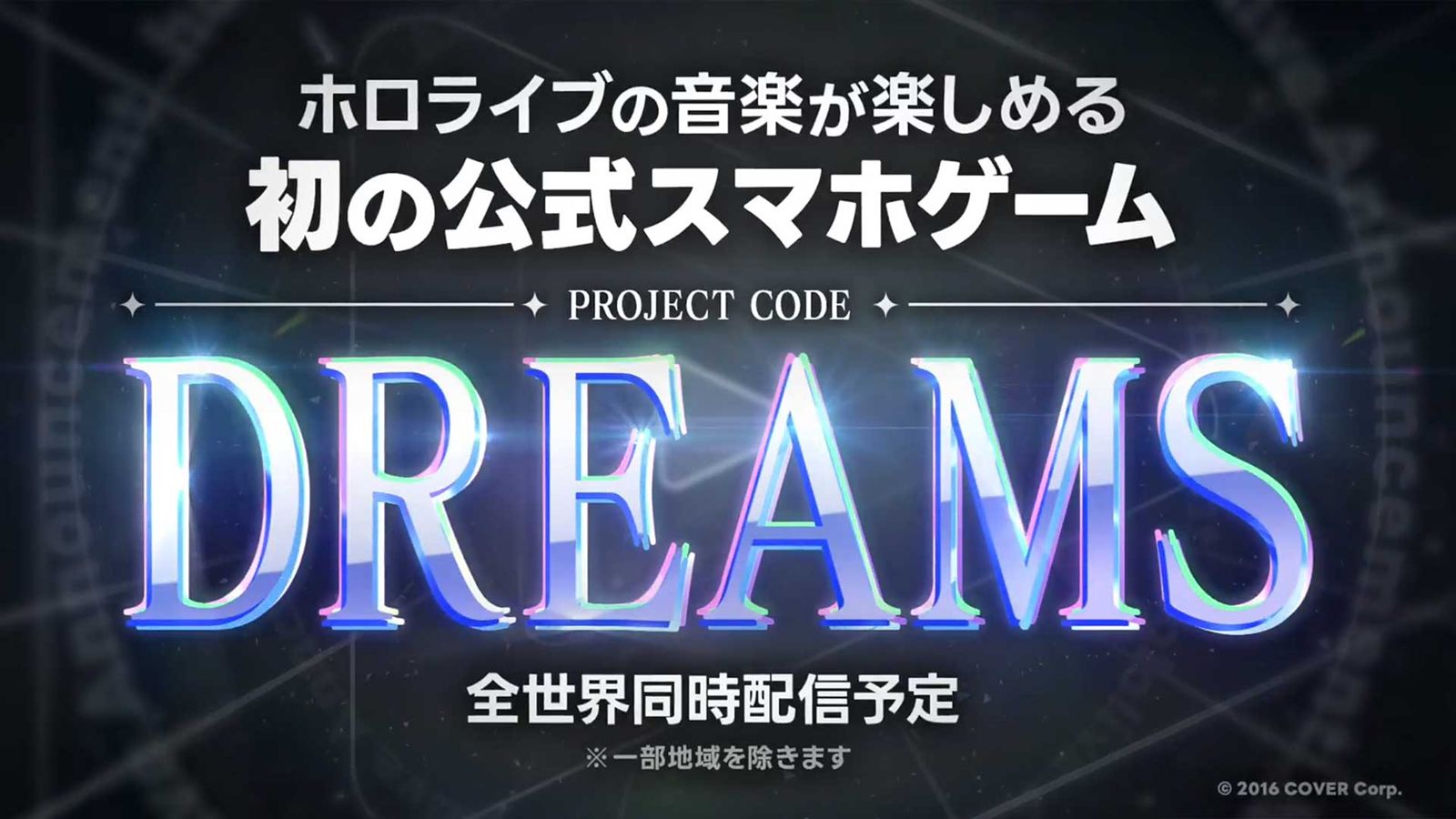

──ありがとうございます。では続いて、これからリリースされる予定のゲームについても訊かせてください。2025年3月9日、ライブイベント「hololive 6th fes. Color Rise Harmony」にて初のスマホ向け音楽ゲームである『DREAMS』が発表されました。現在外に出せる情報がなにかありましたら、是非……。

谷郷氏:

これがですね……まだゲームの内容にはあまり触れられないんです(笑)

最近でいえばTikTokやSpotifyなど、音楽をきっかけにVTuberのファンになっていただいた方も増えてきていて。カバー株式会社のタレントさんの楽曲は、皆さんも知ってるようなボカロPの方が作曲されているものだったり、耳なじみがあるものが多いのかなと思っています。ゲームを通じて、ホロライブやVTuberを知っていただくきっかけになると嬉しいなと思っていますね。

『DREAMS』はグローバルでの同時リリースを予定していますので、海外のお客さんにも楽しんでいただけるように工夫をしていけると良いなと思っていますね。

──ありがとうございました。

今回のインタビューでは、ほかにもたくさんの話を訊けた。『ホロアース』とカバー株式会社の今後の展開については、別記事「『ホロアース』/カバー株式会社のこれから編」も確認してほしい。

[聞き手・執筆・撮影:Kousaku Akano]

[編集:Sayoko Narita]

© COVER

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。