『アークナイツ:エンドフィールド』開発者説明会で、新情報いっぱい明かされる。苦労と困難と乗り越えエピソードたくさん

『アークナイツ:エンドフィールド』は、『アークナイツ』を手がけている中国・上海のゲーム開発会社Hypergryphによる新作ゲームだ。対応プラットフォームはPC/PS5/モバイル。本作は、2Dタワーディフェンスであった『アークナイツ』からは打って変わって、3Dリアルタイム戦略RPGとなる。舞台となるのは巨大ガス惑星タロスの衛星「タロII」。プレイヤーはエンドフィールド工業の「管理人」と呼ばれる伝説の存在として、さまざまな脅威に晒されるこの星で物語を紡いでいく。

Hypergryphは11月10日に、メディアおよびインフルエンサーにむけたカンファレンスを実施。開発を指揮するHypergryphの海猫氏とRUA氏が登壇して、各要素の説明がはかられた。本作の開発経緯や開発見直しなど、新しい情報も多い興味深いものとなっている。

開発経緯

まず海猫氏は本家『アークナイツ』と『エンドフィールド』の関係について言及した。『エンドフィールド』の生まれた経緯としては2017年、海猫氏が『アークナイツ』を“壊す”ことを考えた際に思いついたという。しかし両方のタイトルの関連性はありつつ、並行して進められるようにしなければならない。ということで『アークナイツ』の遠い遠い未来の話ということで固まったそうだ。そうした経緯もあり、『エンドフィールド』には本家への多くの伏線があるという。

工場要素をもつ運営型ゲームへの挑戦

すでにさまざまな情報が出ているように、『エンドフィールド』はファンタジー+工業という世界観である。アニメ調+SFにした理由としては、海猫氏がもともとやりたかったそうだ。同氏もチームメンバーも工場というテーマのゲームが好きで、プレイもしていたという。しかしながら、工場ゲームという要素を運営ゲームに落とし込むのは難しく、かつ長期運営型ゲームにしたいということもあり、かなり練り込んで考えて作りだしたという。2020年末~2021年頭でおおかたの案は固まったそうだ。その甲斐もあり、今ゲーム業界にはほとんどない「工場要素がある運営型ゲーム」としてユーザーの目を引くことができるだろうと語られた。

そうした工場要素は、本作においてはかなりコア部分となる。なぜ工場要素を核にしたのかというと、面白さが重要だったという。前述したように海猫氏もチームも工場ゲームのジャンルの大ファン。ジャンルを好むユーザーも多い。つまりマーケットも大きい。独特の魅力をユーザーに知ってもらいたいと感じたそうだ。また工場基地建設要素はサンドボックス的であるとのこと。一方で既存のRPGはプレイヤーが受け身になりやすいという。なので、工場基地要素はサンドボックス的であるので、プレイヤーも積極的にゲームを取り組むだろうとしている。

4人パーティーは「仲間感」を強めるため

本作は「戦闘に4人が同時に出てくる」タイプのバトルを採用。パーティーが4人いて交代で1人を操作するゲームはあるものの、複数のキャラが同一画面で戦うゲームは運営型ゲームでは珍しいという。こうした仕様にしたのは、没入感のためだそうだ。4人が画面に出てくることにより、連帯感や協力しあう、あるいは助け合い感が強く出るという。あるいは4人同時にすることで、マップ探索でかけあい感が出るので旅のような感覚も出る。こうした要素を踏まえて、4人同時キャラ表示型のパーティーを採用したそうだ。

戦闘については、戦闘力の戦略性は可能性を広げたかったそうで、カードゲームのようなタクティカルな要素を入れたかったとのこと。手持ちの資源なども考えて戦闘するような要素もあるという。またパーティーの組み方によってビルドの幅が広がる。低レアキャラでも高レアキャラでも、面白く強いチームを組める。これは本家と同じような仕様になっているそうだ。

ベータ2は全体的にビルドアップ

今月末実施されるベータ2では、かなり大きな調整を実施しているという(関連記事)。新マップを入れたり、工業システムを見直ししたり、エフェクトを変えたり、やりとりを変えたり、9キャラを追加したり。時間をかけてテコ入れをし、より豪華なバージョンになっているとのこと。ベータ2はリリース前準備にもなっているそうだ。すでにリリース後の将来的なアップデートの準備も進めていて、完了しているコンテンツもあるという。

ちなみにベータテスト2は、ざっくりとプレイしても50~60時間遊べるし、もっと遊ぼうとすればさらにプレイ時間は伸びるとのこと。そしてベータテスト2はプロローグを見直し、全体の流れを最適化。バトルの流れを自然に組み、ストーリーを中断させるチュートリアルを削除し、没入感を向上させているそうだ。

オープンワールドというよりサンドボックスリニア型

なお本作のマップはオープンワールドではあるものの比較的、リニア寄りのサンドボックスになったとのこと。ワイドリニア式だという。前回テストは完全なオープンワールド型だったが、あまりにオープンワールドであることによってどこにいけばいいかわからないプレイヤーも多く離脱者が多かったそうだ。そんな経緯によってリニア型に寄せたそうだ。レベルデザインもブラッシュアップしており、道中には敵対陣営を設置したり、ちゃんと迷わないようにいろんな誘導を用意しているという。こうした誘導や解法について考えた際にも、リニア式のほうが体験がよかったとのこと。ストーリーも含めて、没入感を高めるためこうした仕様にしたそうだ。

ベータテスト2のストーリー面も改善しているという。特に、演出を大きく改善。量と質にこだわったとのこと。具体的には、カットシーン中にアクションシーンをしっかり追加。こうした追加によって経験を得たので、今後のコンテンツに活かしていくそうだ。

3D化には特に苦労したが、納得の出来

3D化についてはかなり苦労したそうだ。ご存知のとおり『アークナイツ』本編はテキストADVで進行する。一方で『エンドフィールド』は3Dである。この3D化はかなり大変で、大きくリソースを費やしたという。3D化する大変さは覚悟していたそうだが、それでもめちゃくちゃ大変だったとのこと。3Dモデルは一度作ると調整しづらく、作り直すこともある。実際に多く作り直しもしたそうで、演出面では特にアニメ調とリアリティのバランスを徹底して追求したという。

そして世界観の話題に。中国らしさと未来感について聞かれた海猫氏は、古代中国らしさについては好みつつ、新しい要素も入れていきたいと思っていたそうだ。未来の東洋世界を描きたいとも。本作では現代的な中国モチーフの街も用意。ベータテスト2でアクセスできる武陵という街は、現代中国をイメージしているそうだ。なお武陵は水の街になっているという。

開発チームは、長期的なゲーム運営をする上では、ゲームプレイとストーリーのバランスが大事だと考えており、『エンドフィールド』ではそれができつつある。具体的に説明すると、集成工業(工業要素)は、たとえば武陵城では水を取り入れたゲームプレイが盛り込まれている。水を使って集成工業ができ、それが工業生産にもつながっていく。また探索面でもフィールドでは水を利用して上下移動なども可能。灌漑もできる。水を使うギミックもいろいろとあるようだ。

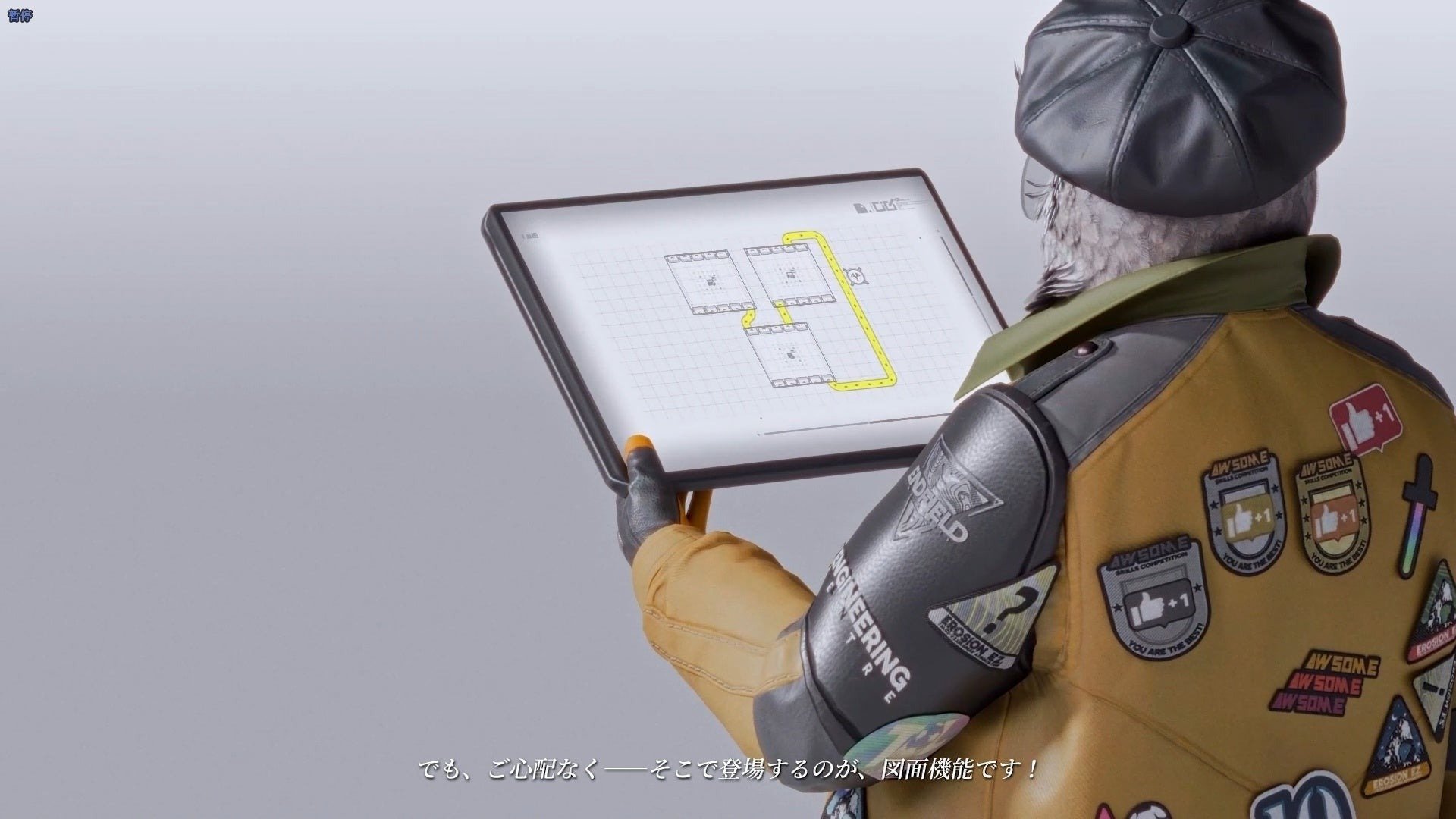

俯瞰システム導入で、工業システムも改善

また多くのユーザーから「自動化生産ラインの構築は大変なのでは」という質問が寄せられているそうだ。こうした懸念に対応するため、集成工業では「図面システム」が導入された。上からまるっと工業地帯を俯瞰できる要素である。ベータテスト2のチュートリアルでは、はやい段階で図面システムが解放される。この図面システムによって、かなりわかりやすく工場ラインを構築できるようになったそうだ。図面システムによってエリアのコピペもできるし、シェアもできるとのこと。

SNS要素としては、そのほか伝言ビーコンなどがあるという。プレイヤーはフィールドにある伝言ビーコンからメッセージのやりとりができ、写真もシェア可能。本家おなじみの勲章システムも存在。特定の条件を満たすことで勲章が手に入るシステムだ。集めた勲章は部屋に飾り他プレイヤーに見せつけることもできるようだ。

戦闘についても大きく見直しブラッシュアップしたそうだ。具体的には、戦闘はモーションとエフェクトを改善して、なめらかに。戦闘はあくまでゲーム性の深さを追求。以前はパーティー組が制限されていたが、新たな要素を取り入れたことで幅が広がり、スキルの有用性も上がっている。

馴染みあるキャラの雰囲気は残しつつ、3Dに

ベータテスト2では24名のキャラクターで楽しめ、前回から増えた新規は9名。新キャラの誕生経緯はさまざまで、本作の顔ともいえる少女ペリカは海猫氏がみた夢から生まれたという。ペリカのキャラクターデザインは、『エンドフィールド』のデザインの軸になったそうだ。一方で、最初にデザイン考案されたキャラはチェンとのこと。『アークナイツ』本家のチェンは仏頂面だったが、子孫のチェンは笑顔を見せたいということで、チェン・センユーが生まれたとの秘話が語られた。

特に苦労したのは、2Dキャラを3Dにどう落としこむか、だったという。リアルやアニメ調を表現するのが難しく、3D材質を表現するためには手描きタッチなどを導入。UnityのPBRとLPRレンダリングを駆使し、なんとか表現しているという。たとえばアルデリアのスカートはふわふわさせており、ウール感が出るように表現されているとのこと。

グラフィックのベースとなるキャラ設定もいろいろと練られている。ポグラニチニクは、ヘラグの系譜ということを踏まえ、クールなところは残しつつ大盾といった属性の見直しもおこなわれた。本家『アークナイツ』に登場するキャラの子孫や関係がありそうなキャラは今後もいろいろと出てくるそうだ。

開発者泣かせの「描画重め要素」の詰め合わせ

全体的に、質感など含めてグラフィックはAAA級のクオリティを追求。モーションに特に力を入れているようだ。座り方や待機モーション、ギフトをもらった時のリアクションもちゃんと用意しているとのこと。一方で、技術面はレンダリングが大きな課題だったそうだ。というのも、本作は3Dキャラのポリゴンがとにかく多いと、他社タイトルと比べると1.5倍のポリゴン数になるという。それでいて画面内に4人キャラを同時表示する。工場ゲームなのもあり、設置オブジェクトも多くそれらのオブジェクトは動的なものばかり。つまり、画面内は重いものばかりなのだ。それだけに、レンダリングが大事になる。Unityの基幹部分のレンダリングに手を入れ、大きく改造。そこからマルチプラットフォームごとに耐えうるものに最適化していっているそうだ。かなりの苦労がうかがえる。

全世界同時リリースもHypergryphとしては初でかなり大変だという。というのも、それぞれの言語の演技やトーンを統一するのが難しかったそうだ。ローカライズでは文化も重要で、口調などもキャラの根幹に関わる。それゆえに各言語の監修も苦労したそうだ。これらの経験は、めちゃくちゃ大変だったとしつつ、海猫氏もRUA氏もこうした大変な経験をすることで、大きく会社として進化できたと感じているとのこと。もともと『エンドフィールド』を何年も運営し続けるゲームにしたいと考えており、その実現のためにいろんな困難を引き受けたと、海猫氏は語った。

このように、Hypergryphとしては『エンドフィールド』は挑戦だらけで、困難だらけだったそうだ。一方で壁にぶつかるたびにその時の最適解を考えてそのたびに開発チームとして成長していったそうだ。ベータテスト2ではこうした頑張りの結果を見られるようなので、ぜひチェックしてみよう。

『アークナイツ:エンドフィールド』はPC/PS5/モバイル向けに開発中だ。11月28日にはベータテスト2が実施される。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。