『Obduction』レビュー ――『MYST』の開発者たちによる、謎解きゲームの新たなる金字塔

アドベンチャーゲーム『Obduction』のレビューをお届けする。本作は『MYST』の開発者による謎解きゲーム。『Obduction』で提示されるさまざまなランドスケープや奇妙な機械は、しっかりとした存在理由を持っていると同時に、それ自体が鑑賞に値するものばかりだ。

Cyanの作品は、他のどんなウォーキングシミュレーターや謎解きゲームとも似ていない。23年前に発売され、大ヒットを飛ばした『MYST』のころからそうだった。Cyanの作るゲームの特徴はこうだ――描かれる世界観そのものは、想像力が縦横無尽に発揮されたシュールな美しさだが、そこに埋め込まれたすべてのパズルは冷徹なまでに論理的である。

美的感覚を刺激するグラフィック、問題把握能力を試すパズル。この2本の巨大な柱が、プレイヤーに大きな満足を与えてくれる。

『Obduction』

開発元: Cyan Inc.

発売日: 2016年8月24日

価格: $29.99

プラットフォーム: Windows(Steam, Oculus, GOG.com, Humble Store)

プレイヤーキャラクターは、湖畔をのぞむキャンプ場で、巨大な流れ星のような光の筋を見る。プレイヤーが光を追って進んでいくと、1メートルくらいの大きさの、空飛ぶ花の種(としか形容しようがない)ものと出会う。花の種が眩い光を放つと、プレイヤーの周囲が無数のちいさな色の点に分解され、再構成される。すると、プレイヤーは先ほどまでのキャンプ場ではなく、赤っぽい巨大な岩山と乾いた土ばかりの、北アメリカ西南部のような場所にいる。

開けたところに出ると、茶色っぽい岩肌の山のむこうに、地球のものではない紫色の山々が広がっているのが見える。道に沿って設置された、見慣れないテクノロジーで作られているポータルから映像が映し出され、どことなく時代遅れの格好をしたホログラムの「市長」がプレイヤーを歓迎する。さらに進むと家屋があるが、その周囲だけはコンクリートで舗装されており、その舗装は何かにくり抜かれたようにきれいな円形になっている。

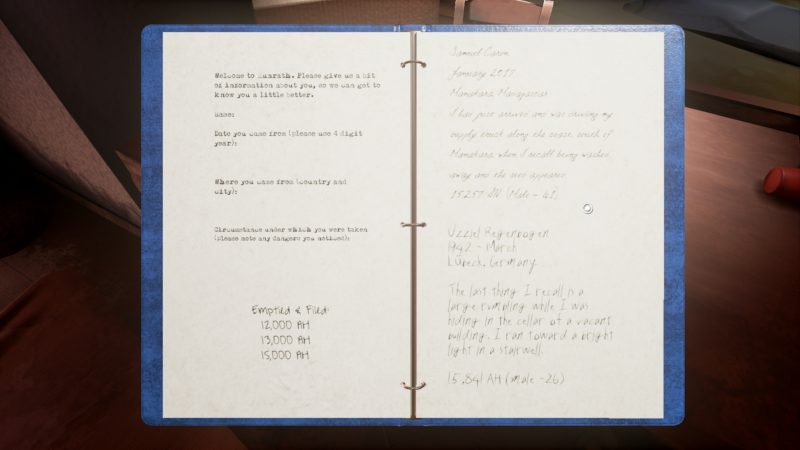

家屋にしっかりと鍵が掛けられているのを確かめたプレイヤーは、さらに周囲をさまよい、19世紀のアメリカ西部開拓時代を思わせる建物が並ぶ街を発見する。あちこちに残されたメモを読んでいくと、このHunrathという街は、なんらかの力によって球体にくり抜かれ、まるごと別の惑星に埋め込まれてしまったらしいことがわかる。プレイヤーは地球に戻るために、さまざまな場所と時代からすこしずつ寄せ集められてできたような街の調査をはじめる。この過程で、さまざまなパズルが現れてくる。

この作品の優れた点は、まず地球的なテクノロジーによって組まれたパズルをプレイヤーに解かせ、いわば肩慣らしをさせるところだ。川が流れる力を利用した水門を開けたり、電源出力の機能がついた列車から電源を引っ張ったり、トロッコのポイントを切り替えて進行方向を変えたりといった、想像力だけでクリアすることのできるパズルが導入を担う。

そして、プレイヤーが慣れてきたころに、まったく異様なテクノロジーがあらわれる。赤いレーザーを空にむかって照射しつづける、見慣れない鉱石から成るデバイスや、ぶよぶよとしたスライムの4×4のドットの組み合わせで数字を出力する機械、起動すると周囲をまきこんで別の惑星に転送してしまうポータルなどだ。西部開拓時代の文化とまったくそぐわない種々のデバイスは眺めているだけで面白いし、置かれた状況の特異性がますます強く感じられてくる。

進めるにつれて、パズルはだんだんと抽象的なものになってくる。見た目がエイリアン的なデバイスが現れてくるためだ。プレイヤーは、ある仕掛けがどんな役割をもち、どんな働きをするのかを、そもそもの始めから学んで運用し、塞がれた道を切り開いていくことになる。この作品のすばらしいところは、よくわからない魔法の力が使われているのだが、その力の方向性そのものは論理的な整合性を持っていることだ。つまり、掛かった鍵を魔法の力で開けることはできないが、魔法の力を使いこなして合鍵を作ることはできる。この厳密さはゲームクリアの瞬間まで続き、それがプレイヤーにしっかりとした納得の感覚を与えてくれる。

すべての人工物にはそれが作られた理由があり、意図された使い方がある。この基本的な原則を、本作は忠実に守っている。起こることそのものは超現実的だが、それが起こる理由は現実的なのだ。序盤ではまったく意味不明に思われた、芸術作品のような人工物が作られた理由が、謎解きを進めるにつれて、はっきりと了解されてくる。そこに垣間見えるのは、わけのわからない惑星に街ごと放り込まれた人々が、どうにかして状況に対応しようとした、戦いの名残なのだ。

プレイヤーはゲームを進めるにつれ、奇妙な球体のポータルを通じてべつの惑星と行き来をすることができるようになる。こういった人工物はすべて、かつての住民たちの努力の結晶である。そう、主人公が迷い込んだHunrathの街には人間がいた。彼らはこの状況を打破するための手がかりを、かなりのところまでつかんでいたようだ。彼らは知恵をつくし、おなじような状況に陥った異星人たちと協力さえして、この環境のなかでさまざまなテクノロジーを開発し続けた。その経緯は、Hunrathの街のあちこちに散在するメモからうかがい知ることができる。

19世紀の北アメリカ西南部に設置された液晶テレビ、ボタンを押すと回転する台座に乗せられた巨大な球体の石、あちこちに配置されたホログラム、巨大な谷底に建設された石造りの遺跡、美しいジャングルのなかに設置された近未来的な建物、地獄のような禍々しさをもつ岩肌がどこまでもつづく惑星。これらはクリエイターのインスピレーションの投影であるだけでなく、Hunrathの人々の奮闘の結果であるというフィクション性を背後に持っている。これらは、ここにいた住民が生きるために整備した環境そのものなのだ。だからこそ、夢のなかでしか見られないような造形が、説得力をもってプレイヤーに語りかける。

本作のパズルはとても難しい。なんといっても、異星人が作った鍵を解くのだから、難しいに決まっている。それどころか、おなじ地球人の鍵すら手作りで、よくある南京錠のような規格品ではないのだ。どこかから鍵を拾ってきて差し込む、といった誰でも思いつくような解法は存在しない。いったん詰まってしまえば、1時間や2時間はなにも進展がないこともざらにある。

さらには、いまマップのどの部分のパズルを解くべきなのか、容易にわからないようにできている。こちらが順路です、というような観光名所じみた親切な看板は本作にはない。また、マップはそれ自体の構造が迷路のようだ。歩行速度そのものはリアリティがあるのだが、そのために隅々まで調べるのに30分はかかる。告白すると、筆者も時折つよいフラストレーションを感じることがあった。これを沈静化してくれるのが、美しいグラフィックだ。

本作で提示されるさまざまなランドスケープや奇妙な機械は、しっかりとした存在理由を持っていると同時に、それ自体が鑑賞に値するものばかりだ。考察をいったん置いて、ただ純粋に絵画を楽しむようにこの作品のなかを歩くだけでも、本作はすばらしい満足感を与えてくれる。いくつかのスクリーンショットをご覧いただければただちに了解されると思うが、ふと立ち止まって谷底を覗き込んだとき、あるいは高いところから付近を一望したとき、本作のアートはグランド・キャニオンを間近に見るのとおなじくらい鮮烈な印象を与えてくれる。

じっくりとパズルを解くにつれて明らかになるプロットには、お涙頂戴の安易さもなければ、鑑賞者を白けさせるような破綻もない。こんな状況に陥ってしまったら誰もがこうするだろうという普遍的な感情の流れを主題にとりながら、あちこちに残されたメモからその経緯をプレイヤーに類推させる手法は、ほとんど「他人」と出会うことのない本作において、孤独感を薄めることに成功している。もし本作に「他人」の存在がなければ、孤独感が強すぎてまた別の感覚が生まれていただろうし、「他人」の感覚がこれ以上強すぎても、プレイヤーを惹きつける状況の特異性に水を差していただろう。

この作品に通底しているのは、なんといっても地球に帰りたいという人々の切なる願いである。それが前面に出すぎると、あまりに人間的すぎて、空中にふわふわと浮いている紫色の岩や、その他さまざまな非人間的なオブジェクトと、感情的な祖語を起こしていたかもしれない。本作は、パズルとグラフィック、人間性と非人間性、難しさによるフラストレーションと解法を得たときの快感など、さまざまな要素をじつにバランスよく配分している。それによって、いわゆるクサさを消すことに成功し、ストーリーテリングに血を通わせつつも、パズルの苦悶と快感を前面に押し出すことができている。

美しいグラフィックと、美しいだけに留まらず、それが存在する理由まで把握できる控えめなストーリーテリング。論理的整合性を最後まで保ちつつ、徐々に難しくなっていくパズルの組み合わせによる優れたゲーム。解法がわからず、マップのなかをさまよっている間は「何も起こらないウォーキングシュミレーター」に堕してしまうが、いま行わなければならないことと、パズルの特性とをしっかりと把握し、解法を見つけたときの喜びは、何物にも代えがたい。

抽象的かつ論理的なパズルを解決する楽しみと、美しいグラフィックの組み合わせは、「MYST」の正統な後継であると同時に、さらなる高みを達成している。あまりにも難しいパズルが人を選ぶことは間違いないが、解法を見つけたときの快感は万人に共通するだろう。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。