「ゲームの隠し味 – ゲームを面白くするあれこれ」、第一回、『ドラクエ1』『ブレワイ』から見る「閉じ込め」の偉大さ

有名なタイトルもそうでないタイトルも取り上げながら、ゲームデザインの豊かさや面白さを紹介しようと思う。

はじめまして。ゲーム業界の片隅で霞を喰ってるゲームプランナーもしくはゲームデザイナーのゲームデザイン星人ヌヌヌだ。この度はAUTOMATON様にゲームについて語る場を用意してもらった。有名なタイトルもそうでないタイトルも取り上げながら、ゲームデザインの豊かさや面白さを紹介しようと思う。

ゆるっと面白かった事例や手法を紹介していくスタイルなので、気軽に読んでくれると嬉しい。

記念すべき第1回は「はじまり」に着目した記事にした。すなわち「ゲームの始まり方」について。その中でも王道とも言える「閉じ込めテクニック」について紹介する。

まずは『ドラゴンクエストⅠ』(以下、ドラクエ1)が試行錯誤の末に構築した「ゲームの始まり方」を見てみよう。

偉大なる「閉じ込め」

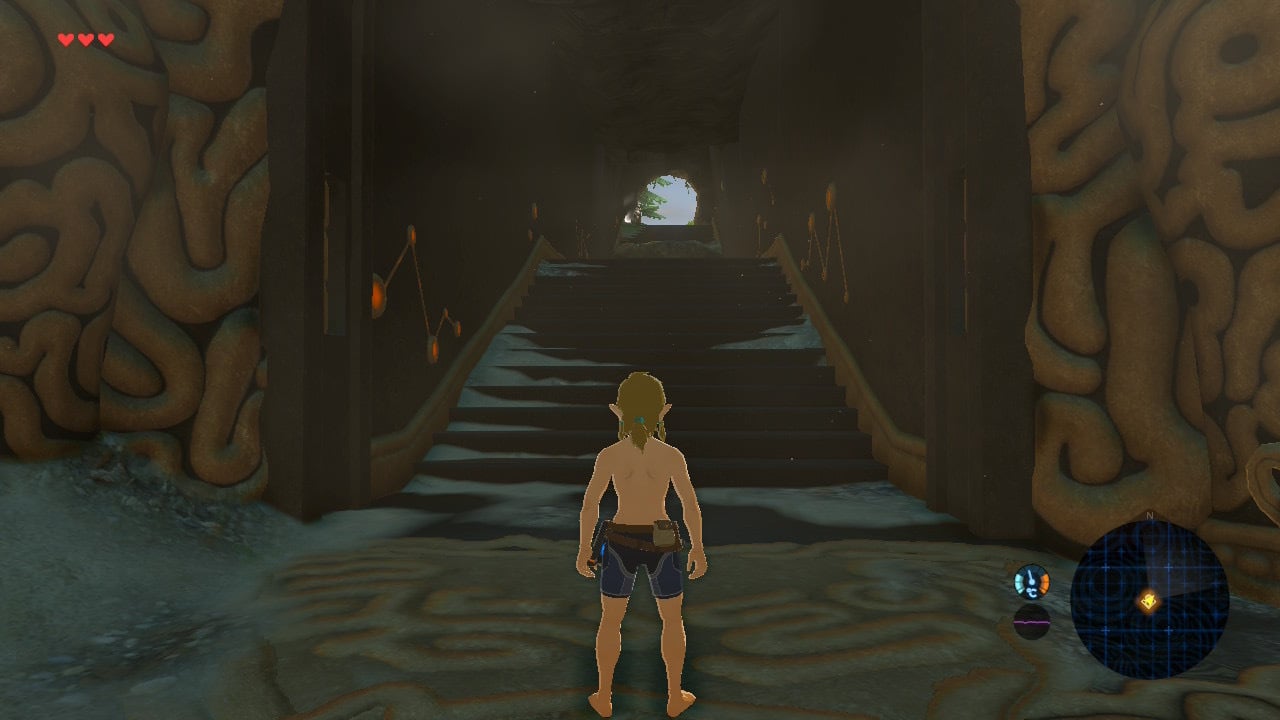

さて、こちらが『ドラクエ1』の一番最初のマップ。

勇者がいて、王様がいて、兵士がいる。その他には扉と宝箱が置いてある。狭いながらも要素が盛り沢山な空間だ。ところでこの扉、実は鍵がかかってる。そのままじゃ出られないようになってるんだ。

閉じ込められていることに気が付いたユーザーが何をするかというと、当然周りを調べる。王様に話しかけるだろうし、兵士にも話しかける。

彼らから有益な情報を得たら次は宝箱を調べ始める。近くにある宝箱には「120ゴールド」と「たいまつ」が入っている。嬉しいながらも部屋から出るには物足りない。少し離れた宝箱を調べると、ようやく「鍵」が手に入る。

鍵の入った宝箱を少し遠くに置いておくのがにくい演出だよね。多くの人が鍵を最後に入手するように設計している。喜ぶ報酬を焦らして渡すテクニック。

こうして鍵を入手したユーザーはゲームについての基礎知識と遊び方を学んだ状態で外の世界に旅立つことになるんだ。

どう?まさに「閉じ込め」によってユーザーの行動範囲を絞ることで「ゲームデザイナーの意図通り」に誘導しているナイスな設計だ。もちろん偶然じゃなくて、開発者の堀井雄二さんが意図的に仕込んだもの。「狙い」通りの設計だ。

「王様の部屋に閉じ込める」設計はいきなり作られたものじゃなくて、どうやらユーザーテストでの失敗によって生み出された「改善」らしい。どんな天才だって、失敗するし、そこから学んで改善するから今がある…… たぶんね!

詳しい話は電ファミニコゲーマーさんの記事に記載されてるから、じっくり読んでみてほしい。

ドラクエで堀井雄二はいかに“編集”したか?――初代ドラクエの「1泊2日観光ツアー」革命【ゲーム語りの基礎教養:第二回】

https://news.denfaminicogamer.jp/column03/game-gatari02

つまり、 ユーザーテストの実施、そこからの改善点のリストアップ、最終的に「閉じ込め」という設計に至る…… 結果だけ見ると「へー、そんなもんか。当たり前じゃん。」と思う人もいるかもしれない。でも、決して当たり前じゃないんだ。こういう「複数の問題を一挙に解決するアイデア」は並大抵の知識では生まれない。普段から問題をたくさん解決している人ならではの熟練のテクニックだね。

さて「閉じ込め」の凄さが分かったところで、他のゲームでの採用例を見ていこう。

多種多様な「閉じ込める」ゲームデザイン

1つ目はご存じ『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(以下、ブレワイ)だ。『ゼルダの伝説』シリーズにオープンワールドのシステムを持ち込み、より一層メジャーな存在に押し上げたタイトルと言えよう。

その凄まじいゲームデザインについて語るのは他の人に任せるとして……いったいどんな始まり方だったんだろうか?

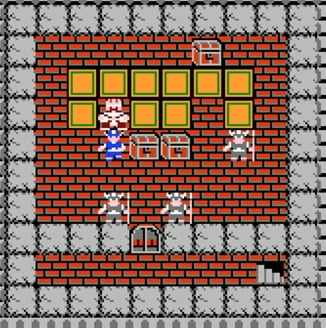

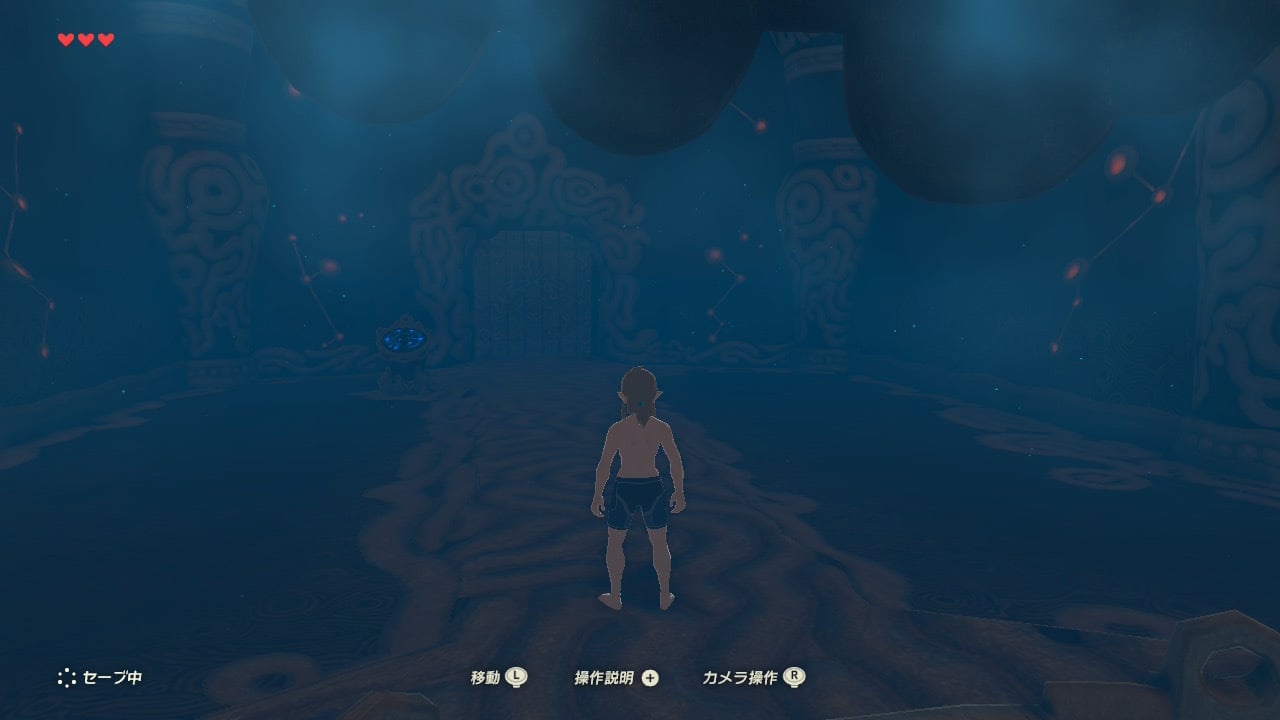

主人公であるリンクが眠りから目覚めると、そこは洞窟。リンクは洞窟の中に「閉じ込め」られている。でたね「閉じ込め」だ。

「閉じ込め」によってユーザーの行動は制限される。洞窟から脱出する過程で「青く光る物体はゲームを進行させる」「宝箱からはアイテムが得られる」といった基本的なルールを学んでいく。まさに「閉じ込め」設計の教科書的な運用だ。

そうそう、リンクが最初半裸なのも学習のため。だって、半裸じゃカッコ悪い。それにかわいそうだ。だから、かわいそうだから服を着させてあげようとなるわけだ。 宝箱から得られるのはズボンとシャツ。これを装備すればちょっとはマシな見た目になる。防御力が上がるオマケ付き。

さらに『ブレワイ』 開発者が仕込んだ秘伝のテクニックについて紹介しよう。

洞窟の出口近くにはちょっとした崖がある。崖はジャンプでは越えられない。それじゃどうすればいいんだろう…… そう、「よじ登ればいい」んだ。 『ブレワイ』が他のオープンワールドと差別化できた要因の1つが「どこでもよじ登れる」ゲームデザインだ。これを自然と学ばせる地形設計(レベルデザイン)がこっそりと仕込まれている。

初めて遊んだとき、同業者として これにはうーんと唸らされた。「ユーザーに何を伝えたいか」を意識していないとできない設計だね。「何を学ばせたいか」じゃない、「何を伝えたいか」だ。

話はまだ終わらない。ゲームデザインをする上で「良い学び体験」はどうやって生み出すか?それは「報酬を与えること」だ。学ぶこと自体も「成長」があって嬉しいけど、どうせなら報酬というアメも欲しい。チャレンジには報酬を用意するのがゲームデザインの基本。

『ブレワイ』の最初の崖。登った先には何が待つんだろうか?

答えは…… 「世界」だ。

これから旅する世界の全体像をここで初めて目にする。

報酬は嬉しいもの。『ブレワイ』を買ったユーザーにとって嬉しいもの、期待するものって何だろうか?この広大で未知に溢れる世界を冒険できる。ユーザーが『ブレワイ』を購入した理由そのものを冒頭でがつーん!と展開させる。うーん、やっぱり唸らされる設計だ…・・・!

もう少しだけ「閉じ込め」の採用例を紹介しよう。

シリーズ1作目の『ダークソウル』では開始早々牢屋の中に閉じ込められている。そして、まず「鍵」を入手してから鍵のかかった扉を開ける『ドラクエ1』方式だ。

『ダークソウル』は扉を開けた後も閉鎖的な通路や空間が続き、道すがらゲームの基本ルールを学べるようになっている。言わば「閉じ込め空間」が連続している。連続させる手法も面白いよね。こういう閉鎖的な空間や通路を連続させるのはチュートリアルあるあるだ。

他の事例としては『人喰いの大鷲トリコ』がある。

少年が目覚めると、巨大な獣の「トリコ」と共に遺跡の中に「閉じ込められている」ことを発見する。少年の力では脱出なんて無理。目の前にいる不可思議な獣の力を借りなければならない……これも「閉じ込めテクニック」を使った好例だ。

「閉じ込める」にも色んな意味がある

最後に「閉じ込める」について考え方が広がるちょっとしたネタを提供しよう。

「閉じ込めるとはどういう状況か?」を抽象化すると「制限」になる。行動範囲やできることが制限されている空間……それが「閉じ込め」だ。

制限の種類はいくつかあって「物理的」「能力的」「精神的」の3種類があると思っている。

「物理的な制限」は『ドラクエ1』や『ダークソウル』のように「扉が開かない(鍵がかかっている)」「壁が壊せない」といった、物理的な障害のことを指す。

「能力的な制限」はメトロイドヴァニアで顕著なスタイル。ジャンプしても届かない、狭くて潜れない……能力を手に入れれば解決できるのに、といった感じ。

結局は「制限」なので細分化しなくてもいいんだけど、カテゴライズしておいたほうが「アイデアを出す際に便利」だからそうしてる。アイデアを出すコツは拡大と縮小、視野を広げたり狭めたりすることだからカテゴライズできたほうがいい。

でも、厳密に考える必要はない。結局は「制限」によって「何を学ばせたいか」と「何を伝えたいか」だ。

最後の「精神的な制限」は『TUNIC』を遊んでみてほしい。「できないのではなく、できないと思い込む(思い込ませる)」制限手法。シナリオを重視するプランナーにとっては、この手法がもっとも「してやったり」と感じられるに違いない。

それでは、このあたりでオサラバとしよう。楽しんでくれたら何よりだ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。