今一番勢いがあり一番イカれたゲームパブリッシャーCRITICAL REFLEXは何を考えているのか?「我々は儀式の担い手・モンスターの助産師」奇妙な回答並ぶ

同社設立者で代表のRita Lebedeva氏にメールインタビューを実施し、CRITICAL REFLEXはどういった企業なのか話を訊いた。

CRITICAL REFLEXは2020年に設立された、キプロス共和国を拠点とするインディーゲームパブリッシャーだ。2024年は『Buckshot Roulette』や『Mouthwashing』などヒット作を手掛け、最近でもSteam Nextフェス 2025年6月エディションで『No, I’m not a Human』が2,508タイトル中8位のユニークプレイヤー数を記録するなど、いまもっとも勢いのあるパブリッシャーのひとつだ。

独特のタイトルを揃えるCRITICAL REFLEXだが、2023年から毎年東京ゲームショウおよびBitSummitに出展を続けている。今年のBitSummit the 13thでも現時点で12作品をラインナップ予定と、日本展開にも力を入れている。

今回はパブリッシャーとしての設立経緯や、独自色の強いラインナップの選定基準、日本展開の狙いなどをメールインタビューで訊いた。

――まずは自己紹介をお願いいたします。

Rita Lebedeva氏(以下、Rita氏):

こんにちは。CRITICAL REFLEXの創設者でありCEOのRita Lebedevaです。カフェイン、呪われたビデオゲーム、奇妙で美しいものをハマる人々に届けたいという強迫観念を原動力としています。不思議なゲームで遊び、インターネットをさまよう日々に人生の大半を費やしてきました。今では、そうした精神を讃えるパブリッシングレーベルを運営しています。もし、あなたのゲームがシミュレーション上のミスのようなものなら、ぜひ相談させてください。

――CRITICAL REFLEXはどのようなパブリッシャーなのでしょうか。設立経緯など教えてください。

Rita氏:

CRITICAL REFLEXは優れたセンス、マーケティングスキル、感傷的な傷を負ったインターネット中毒の奇人変人たちが、好き勝手始めたものです。私たちは、実験的で雰囲気があり、ジャンルを横断するようなゲームを応援するパブリッシャーです。伝統的なパブリッシャーなら怯えるようなものでも、私たちの心を揺さぶるようなものをです。

始めは小規模で、数人のメンバーが時差を越えて働いていました。予算はありませんでしたが、ビジョンにあふれていました。整然としたスプレッドシート上の計画ではなく、強迫的なまでの衝動でした。日の目を見ていないクリエイターを支えたかったのです。それも、自分たちのやり方で、素早く、創造的に、芸術への尊重を込めながら。

――キプロスを拠点としていますが、その理由を教えてください。

Rita氏:

キプロスを拠点に選んだのは、主に税制、時差、柔軟な物流など実務的理由によります。ただ正直に言えば、拠点はどこでも構いません。CRITICAL REFLEXは、ほぼ電子的生命体です。私たちは世界中に散らばっていて、混沌とした調和の中で働いています。このレーベルは物理的な本社ではなく、私たちのDiscordサーバーや文化的マインドセットの中に存在しているのです。

――昨年は『Buckshot Roulette』や『Mouthwashing』などヒット作を多数輩出していましたが、きっかけや流れを教えていただけますか?

Rita氏:

両作ともブレイクした理由は異なりますが、いずれも一目見たら無視できないほど特異なため成功を収めました。

『Buckshot Roulette』は原始的な何かを捉えて離しません。極限まで削ぎ落とされながら、信じられないほど夢中にさせられます。ラウンドごとに緊張が高まり、剥き出しの手触り、照明の当たり方、リロード音の響き、プレイヤーの表情に浮かぶパニック…すべてが目を引くばかりです。サウンドデザインや音楽も重要な役割を果たしています。派手ではありませんが、確実にプレイヤーの皮膚へ潜り込み、留まり続けます。ストリーマーがすぐに飛びつき、YouTubeやTikTokに完璧なフォーマットでした。「なんだこの不思議な短編ホラーゲームは」から「おいおい、みんなこいつをプレイしてるぞ」へ瞬時に変わりました。

『Mouthwashing』は正反対の雰囲気とペースで、静かで悲しみに満ち、ゆっくりと進行し、選択肢も逃げ道もカタルシスもありません。忘れがたいビジュアルに包まれた、深く不安を煽るキャラクタードラマです。人々はサイコホラーに惹かれてプレイし、登場人物に夢中になったのです。どのキャラクターにも実在感があり、各々どこかで過ちを犯しているようで、物語の展開はプレイヤーに答えよりも多くの問いを残します。

過剰な宣伝はしませんでした。熟成に任せたのです。すると、ささやかな秘密のように、広まり始めました。私たちも驚いたのは、同時接続数が落ちず、増え続けたことです。発売から二ヶ月、いや三ヶ月後も。希有な例ですが、一つ証明してくれました。信頼と愛情を持って扱えば、小さく奇妙な物語のゲームは自ずとプレイヤーを見つけるのです。

――『Arctic Eggs』や『THRESHOLD』など、独特な雰囲気を持つ短編ゲームを数多く手がけていますが、どういった基準で作品を選定しているのでしょうか?

Rita氏:

ジャンルや規模は求めていません。感情に訴えかける信号を求めています。このゲームは新しい何かを伝えているのか?呪い、優しさ、怒り、あるいは忘れがたい感じがするか?短編ゲームでも、印象的なら恐れません。

私たちはチームで候補作をプレイしますが、多数決は取りません。そのゲームのために戦う意志があるメンバーがいるかで決めます。チームの誰かが「このゲームのことが頭から離れない」と言い出したら、それこそ火種です。私たちはノリ重視のパブリッシャーです。ノリこそ神聖なのです。

――パブリッシャーとしてのアイデンティティをどう説明しますか。

Rita氏:

特定ジャンルのゲームで知られたいわけではありません。他の誰も手を出さないような作品を支える存在でありたいと思っています。私たちのアイデンティティは、リスク、実験性、文化的共鳴に結びついています。何年後も語り継がれるような、他の開発者に勇気を与えられるような、忘れがたいタイトルの伝説を築こうとしています。私たちは、不思議なゲームの巫女なのです。あるいは、パブリッシング契約を抱えたグレムリンかもしれません。どちらでも構わないのです。

――CRITICAL REFLEXが他社ともっとも違う点はなんだと思いますか。

Rita氏:

「奇妙なゲーマー」に対してマーケティングしてるわけではありません。私たち自身が、奇妙なゲーマーなのです。同じDiscordサーバーやModフォーラム、二次創作サイトに参加しています。雰囲気やユーモア、美学を理解しています。ただゲームを宣伝するのではなく、その周りに世界を築きます。アニメトレイラー、呪われたARG、自社製ミーム投下、どれも全力です。また、多くを内製しているため、回収コストを低く抑え、柔軟性を保てています。ファンとのクロスプロモーションを独自に作りあげ、プラットフォーム任せにはしません。そして、もっとも重要なのは、カテゴライズ不能なものを恐れないことです。むしろ、踏み込んでいきます。

――『Lunacid』のようにすでにリリースされている作品のパブリッシングも行っていますが、近年のインディーパブリッシャーでは珍しい動きに見えます。どういった意図があるのでしょうか?

Rita氏:

『Lunacid』はもっと注目されるべきゲームでした。堅いコミュニティを持っており、素晴らしいノリがあり、ソロ開発者によって愛情たっぷりにアップデートされ続けていました。ただ、露出性の壁を乗り越えるには助けが必要でした。

ゲームを変えたいわけではありません。すでにうまくいっている部分を、より生かしたかったのです。時には車輪を再発明するのではなく、ただもっと強い光を当てればいいのです。ゲームに心と勢いが宿っているのなら喜んで、途中からでも飛びこみ、さらに飛躍させる手助けをします。

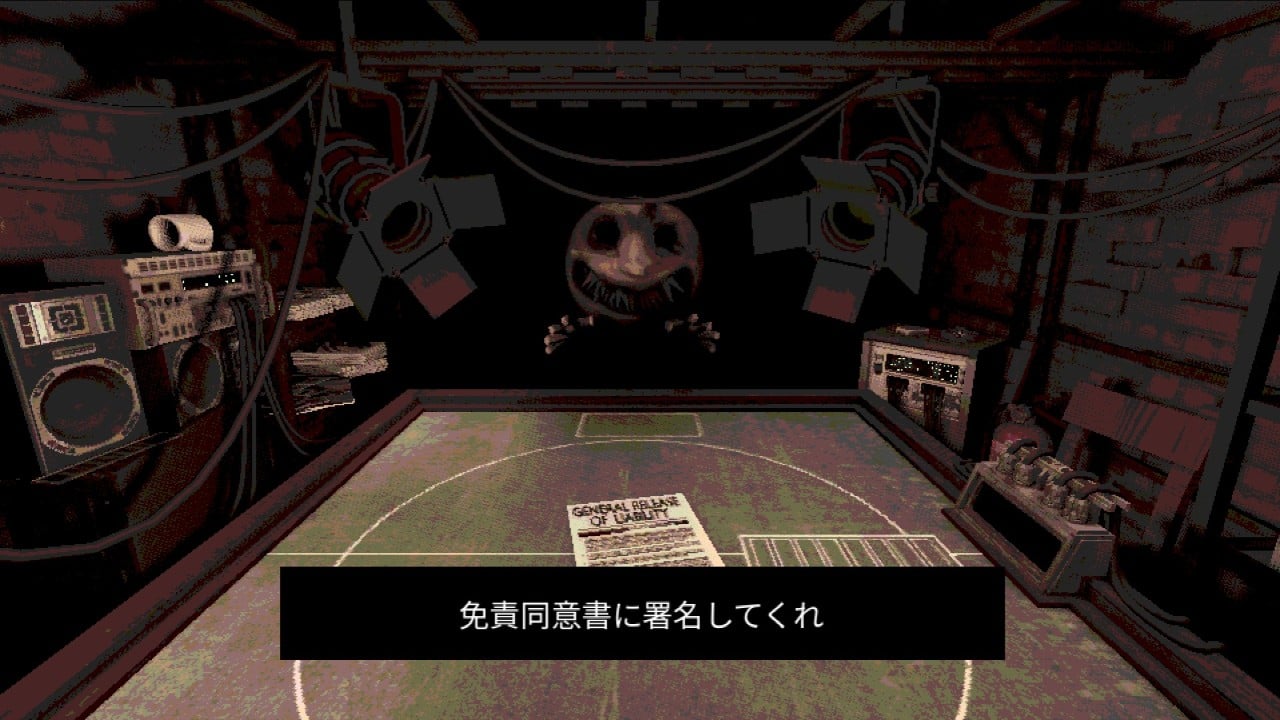

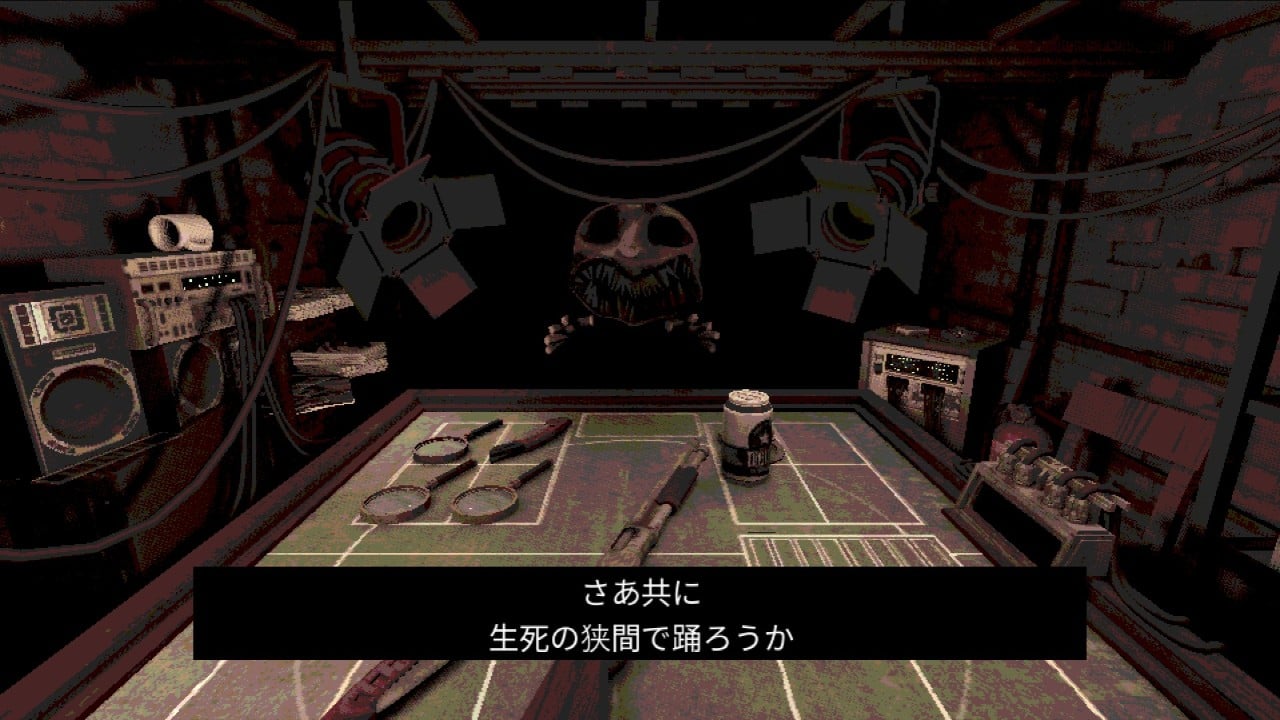

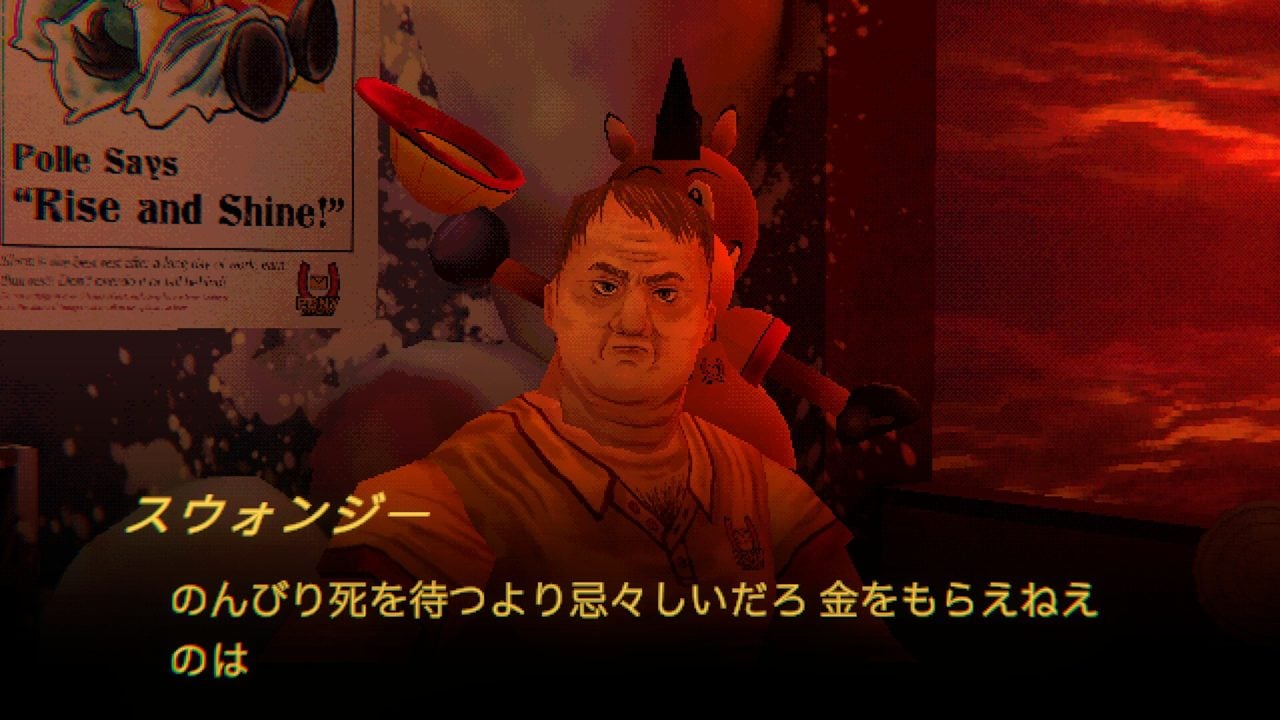

――Steamにおいて日本は大きな市場ではありませんが、熱心にイベント出展を行っている他、『Freaked Fleapit』では日本語フルボイスの実装など、ローカライズにも力を入れていますよね。その狙いは何ですか?

Rita氏:

日本は文化の供給源で、常にゲームの在り方を形作っています。個人的にも、深い影響下にあります。私は子供の頃からアニメにかじりつき、未翻訳のPS2時代のゲームで遊び、理解できなくてもノリを感じていました。奇妙すぎたり、感情的すぎたり、ためらいのない作品に恋をしたのです。現在、私が取り組んでいることの多く、物語構造や美学的一貫性、あるいはただ不思議なものを臆さず作る気力などは、そうした過去の名作から培われたものです。

ですから、『Freaked Fleapit』のようなゲームを手がけるとき、アニメやゲーセン文化からただ影響を受けているだけではありません。その系譜に属しているのです。騒々しくて派手で、キャラクター重視で、最高にイカれています。だからこそ、日本語フルボイスで丁寧にローカライズしなければ、根源にある魂を裏切るとさえ感じています。

私たちはローカライズをチェック項目の一つのように行ってはいません。世界観構築の一部のように扱っています。渋谷の地下ゲーセンにあるブラウン管画面に映るような雰囲気なら、そこに実在するかのようにしたいのです。日本語で、ビジョンに合ったボイスで、愛にあふれた形で。販売予測のためではなく、経緯を示す正しい方法として。

なので、日本のプレイヤーからの支持を目にすると、心を打たれます。みなさんは、なにもかもに気付いてくれます。細かな演出、アニメーション選定、雰囲気の変化にいたるまで。私たちの作品への反応に触れるたび、なによりもクールな形で認められたと感じます。みなさんの反応を、私たちは見ています。みなさんの反応について、私たちは話し合います。みなさんの反応は、美麗字句で表現できる以上の意味を持っています。私が『真・女神転生』で一体何が起きているのかダイヤルアップ接続で解読しようとしていた奇妙な子供だったころ、この業界は多くのものを与えてくれました。今、奇妙で美しい何かを日本へ返す手伝いができるのなら、何度でもやります。

――『Militsioner』や『No, I’m not a Human』のような海外ショーケースで話題を呼んだゲームを今後も手がけていくようですが、開発者からCRITICAL REFLEXが選ばれる理由は何でしょうか?

Rita氏:

開発者の奇妙さをただ「支援」するのではなく、理解するからです。同じくインターネットの混沌とした片隅、創作文化圏から来た者同士ですから。開発者が粗く、奇妙で、売り込みにくいものを披露しても、私たちは戸惑いません。踏み込みます。興奮します。すぐにトレイラーの構成やミーム投下、Discord活動、不思議なグッズ案を思いつき始めるのです。「ニッチすぎる」と言うために存在するのではありません。「ニッチさを突き詰めてカルトにしよう」と言うために存在しているのです。

プロジェクトの角を取って丸めたりはしません。そんなの退屈ですから。代わりに、こう尋ねるのです。

「ブレーキを外したらどうなりますか?」「本当に作るのを恐れているものを、形にしたらどうなりますか?私たちが背中を押したら?」

さらに重要なのは、ただ宣伝を提供するのではありません。実行力を提供します。特注で、生き生きとした、開発者の声に忠実な創造力あるキャンペーンを私たちのチームは作れます。単なる商取引ではなく、創造的な同盟なのです。開発者もすぐに感じ取ってくれます。私たちがゲームを単なる製品のように管理するためでなく、最終形を作る助けになるために存在していると。

以上が、私たちが選ばれる理由です。私たちは単なるパブリッシャーではありません。共同制作者であり、儀式の担い手であり、時にはモンスターの助産師なのです。

――CR Channelというホラーゲームに特化したサブレーベルを設けていますが、この取り組みの背景や目的は何ですか?

Rita氏:

正直に言えば、朝5時に寝不足のハイテンションで生まれた思いつきです。『Flawless Abbey』や『Drowned Lake』のような奇妙なホラーを手がけていたところに、『TELEFORUM』の開発者が助けを求めて来て、何かがカチッとハマりました。こうしたゲームをバラバラに売り込み、小さなサイロを作り、個別に説明しようとするか…あるいは、混沌をひとまとめにして一つの声とするか。

CR Channelはこうした衝動から誕生しました。ただのレーベルではありません。真夜中、ふとチャンネルを合わせたが最後、なかなか消せない、取り憑かれたテレビ放送です。呪いのアンソロジーであり、どのゲームも互いに何かつながっている気配があるものの、誰にも説明できないような。ファンクラブであり、ムードボードであり、ホラー生命体です。混沌のポータルであり、特異で不穏な手段で心を揺さぶられたいと願うプレイヤーへ、手を伸ばす手段なのです。

メインレーベルのCRITICAL REFLEXが幅広いジャンルや雰囲気のゲームを扱う一方で、CR Channelでは完全に野生に戻れます。雰囲気、形式、リリース戦略、無料ゲーム、都市伝説のように広がるがままに任せたり、地下室から発掘されたVHSテープのようなトレイラーを作ったり、より実験できます。こうした体験を求めるプレイヤーに直通のパイプラインが生まれます。ささやき、こだまし、夢に少し感染するようなゲームを求めるプレイヤーに。

そして、戦略的観点では、抜群の効果を発揮しました。自然とクロスプロモーションが成立したのです。トレイラーの最初の1カットだけで、CR Channelが何なのかを視聴者は理解できます。それに、開発者にも好評です。各々のゲームにとって他のはみ出し者と共にいられる居場所となり、特徴ではなくノリでマーケティングする自由を与えてくれます。メインレーベルでは不可能なほど、野性的になれるんです。

――最後に、これからリリース予定のタイトルについて紹介をお願いします。

Rita氏:

リリースを控えているタイトルも一筋縄ではなく、どれも集合的無意識から這い出てきたような感触があります。以下が、近日中に登場予定のタイトルとなります。

『No, I’m Not a Human』:高熱にうなされるような終末パラノイアシム。本当に危険なのは来訪者を招き入れることではなく…間違った人物を入れてしまうこと。

『TANUKI: Pon’s Summer』:まったり心温まるBMX郵便ライフシム。荷物を届け、友達を作り、大祭までに神社を救おう。BMXでイカしたトリックをキメて。スタジオジブリとトニー・ホークが出会ったかのような一作。

『GIMMIKO』:超ハイテンションなダイス構築ローグライト。民話に登場する悪魔が世界にあふれ、唯一の武器は魔法のダイスと混沌のエネルギーのみ。

『Militsioner』:巨大な警官に一挙手一投足を監視されるシュール逃走シム。太陽に照らされる警察国家を舞台に、目覚められない夢のような感覚が続く。

『Drowned Lake』:ブラジルの民間伝承に浸った釣りサバイバルホラー。三人の見知らぬ人々が、一人の消えた男を捜索するうちに、水中から各々の秘密と共にモンスターを釣り上げてしまう。

『TROLEU』:混沌とした一人称視点運賃確認格闘アクション。片手に券売機、片手に拳を握りしめ、バスの車掌となり秩序を維持する。ようこそ公共交通機関の地獄へ。

『IDET』:時の果てにあるダイナーを舞台にした、メタフィクション・サイコホラーアドベンチャー。偉業の料理をふるまい、神々のような奇人を魅了し、殺人事件を解決しよう。自分自身が次のスペシャリテへと調理される前に。

まだまだ未発表の作品が影に潜んでいます。美しいリスク、奇妙なノリ、心に刻まれるゲームが好きなら、今後の展開も気に入ってもらえるはずです。

――ありがとうございました。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。