ナウシカの世界観をフレンチテイストの映像に持ち込んだ『QUUR』を紹介。森の調和と破壊の物語

暴力を否定しつつも、暴力を楽しむことはできるのか。この矛盾した問いに挑戦したのが学生プロジェクトとして生まれた3Dアクションアドベンチャー『QUUR』だ。

暴力を否定しつつも、暴力を楽しむことはできるのか。この矛盾した問いに挑戦したのが学生プロジェクトとして生まれた3Dアクションアドベンチャー『QUUR』だ。暴力的な衝動に駆られがちなプレイヤーに疑問を投げかけてくれる本作は、フランス初のゲームクリエイター学校Supinfogame Rubikaの学生7人が学生生活の集大成として取り組んだ作品である。対象プラットフォームはWindowsとなり、公式サイト/itch.ioにてダウンロードが可能。プレイヤーが購入価格を自由に指定できる“Name your own price”という支払形式を採っており、無料でもプレイできる。

望まれぬ者の物語

『QUUR』で描かれるのは「カラー」と呼ばれる魔法水の力で維持されている森の世界である。この森では色彩が象徴的な意味合いを有しており、赤やオレンジなどの暖色が「生命」、青や白といった寒色が「死」を表している。だがプレイヤーが操作するのは、そのどちらにも当てはまらない漆黒の生命体である。この人型の生命体は、はるか昔に「生命」と「死」の均衡が崩れた際に生まれ落ちたものだ。森の均衡を取り戻すために生まれた救い主であったが、その役目を果たした今となっては、逆に調和を乱す部外者として疎まれている。プレイヤーはこの疎まれし存在を「生命」と「死」のサイクルの中に戻し、森の生態系の一部となるべく旅に出る。

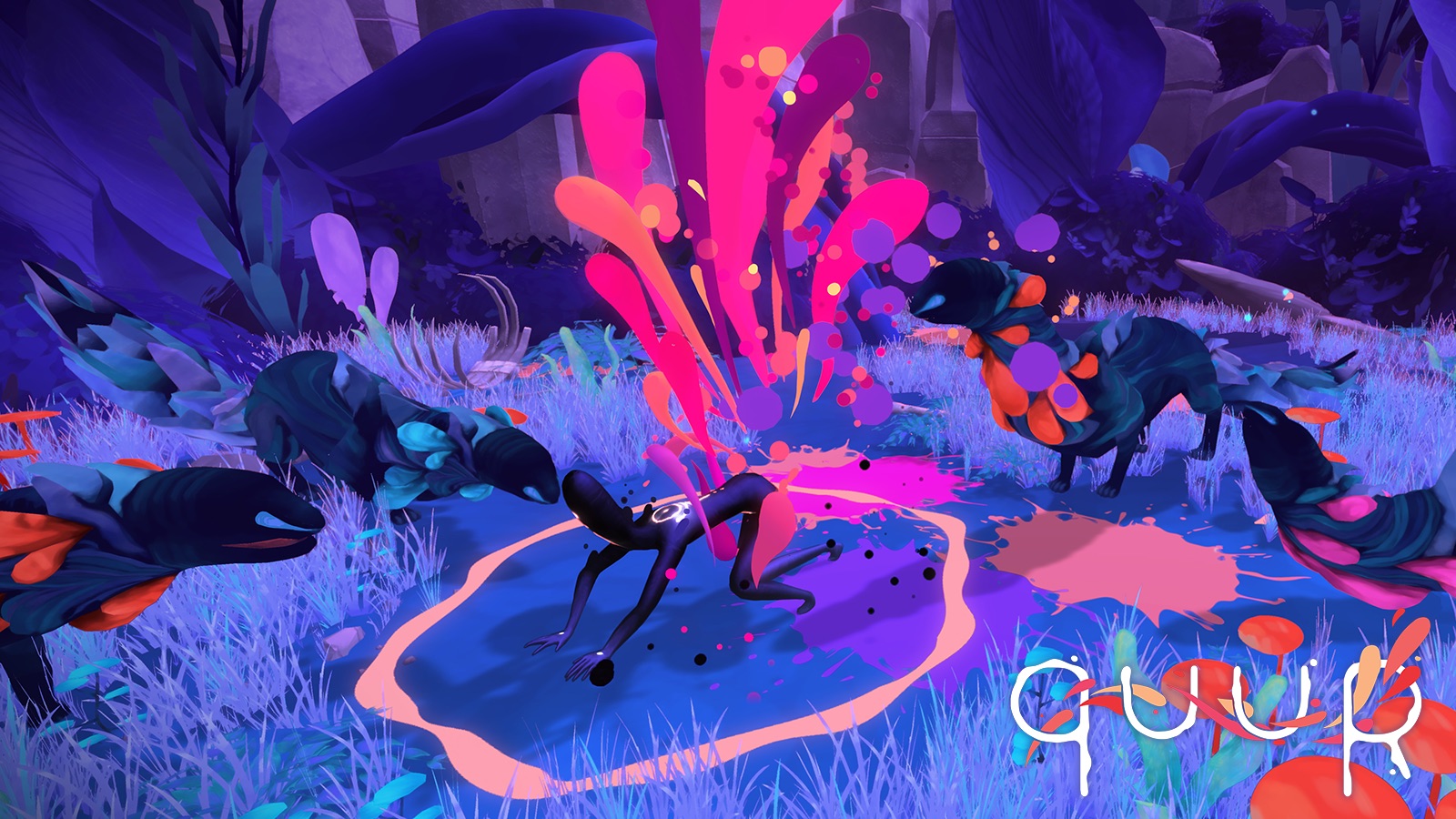

森のビジュアルはパープル、オレンジ、パステルグリーンを基色とした鮮やかなもので、敵を攻撃した際に流れる液体も血色ではなく、絵の具のようなやさしい色。森の中では恐竜のような陸棲動物が闊歩していると同時に、巨大なオレンジ色のクラゲが宙を漂っている。中生代と海中世界が融合した空間となっており、プレイヤーはどこか異世界に飛ばされたような感覚を覚えるだろう。また森の環境や生き物がカラフルであるだけに、モノクロなプレイヤーキャラクターの異質さが際立っている。

プレイヤーが操作する黒い生命体は、魔法水である「カラー」を自由に操る力を持っている。そして「暴力が常に最適解とは限らない」という本作のキャッチコピーに反して、プレイヤーが取れるアクションには「カラー弾の発射」「強・弱の近接攻撃」「威嚇」「ドッジ」という戦闘を想定したような操作オプションが揃っている。まるで暴力的な解決手段にたやすく踏み切れてしまう状況に置くことで、プレイヤーを試しているようである。だが暴力に頼り森の生命を奪うことは、森のエコシステムを破壊することでもあり、自然の調和を乱してしまう。彩り豊かであった生き物たちはプレイヤーの攻撃を受けることで色を失っていき、最後には真っ白の身体となり力尽きていく。また命が奪われるごとに森は青ざめていき、背景で流れる音楽は不穏なものへと変化する。プレイヤーキャラクター自身も、攻撃することで体内に蓄えた「カラー」が消費され、自らの命を削っていく。黒い生命体が衰弱していく様子は、身にまとう魔法水の色が赤紫から紫、そして紫から水色へと変色していくことから見て取れる。

このように森全体の平和を第一に考えると、暴力は必ずしも最適な解決手段とはいえない。プレイヤーは道中で出くわす生物たちの挙動を観察し、彼らと共存する術を学んでいく必要がある。たとえ黒い生命体が森と融合できたとしても、その過程で調和を乱してしまえば破壊と再生のサイクルが繰り返されるだけなのだから。

フレンチと和、暴力と不殺生の両立

本作にはキャラクター間の会話やナレーションが含まれていないため、ゲームプレイや身の周りの環境から得られる情報、そして色のシンボリズムから能動的にゲームの世界を読み解いていくことになる。遭遇する生物たちも、暖色系なら友好的、寒色系なら敵対的という風に判別できる。だがクリーチャーたちのデザインには、初見で仲間か敵かを即断することを躊躇させる奇妙さがある。コンセプトアートを担当したLucie Viatge氏が描くクリーチャーたちはチャーミングでありながら、どこかこの世のものではない異様さを醸し出しているのだ。たとえばツノを生やした「Spitter」は友好的に接すればプレイヤーの背後をトコトコとついてくる可愛らしい生き物だが、よく見れば死んだ魚のような目をしており、まぶたも上下ではなく左右についている。この可愛らしさと不気味さをミックスしたデザインはどこから着想を得たのか。Viatge氏は弊誌とのインタビューにて宮崎駿氏の「風の谷のナウシカ」から受けた影響について語ってくれた。

本作のテーマと作品の雰囲気づくりには「風の谷のナウシカ」を参考にしています。まず本作で描かれる森の生態系は互いに深く関わり合うと同時に、不安定なもの。調和を乱すものには森全体が一丸となって反発するのです。2つ目には、森の生物たちはすぐに好感を持てる存在ではないということ。彼らはどこか不気味で、得体が知れない。でも注意深く観察すれば、彼らの習性(何かに怯えたり、我が子を守ったり、じゃれあったり)には共感できる点も多い。本作のクリーチャーたちは、ひとたび理解してしまえば、典型的なゲームの敵キャラクターとは挙動が異なるということに驚いてもらえるはずです。

「風の谷のナウシカ」で見られるような「自然と文明の対立」といったテーマ性までは取り入れていないが、腐海の生態系からインスピレーションを受けていることが分かる。おもえばフランスのデベロッパーであるThe Game Bakersと日本人クリエイター岡崎能士氏のコラボレーションから生まれた『Furi』のように、フレンチテイストのビジュアルと「和」の発想から生まれた世界観というのは相性が良いのかもしれない。

ビジュアルや世界観の次に気になるのは、暴力と不殺生の両立を図る本作のテーマである。商業目的ではない学生プロジェクトということで、どのようにしてチームが発足し、コンセプトやテーマを固めるに至ったのか。Viatge氏に開発の流れを伺ったところ、「Supinfogameでは、まず一人の学生が初期コンセプトを書き、そこに2人目の学生が加わって彼/彼女の見解を述べる。これを繰り返していくうちにチームが出来上がっていく」とのこと。

『QUUR』に関しては、初期コンセプトを持ち出したのはデザイン・レベル設計を担当したCaroline Bitterly氏であった。当初のコンセプトは格闘要素を前面に打ち出したもので、暴力への批判というテーマは裏に潜んでいたという。だがメンバー7人が揃ってみると、格闘要素に重点を置きたいメンバーと、メッセージ性を深掘りしたいメンバーで意見が分かれた。そこで議論を交わすうちに「暴力を問題視すると同時に、面白い“beat’em up”なゲームプレイもあるゲームをつくりたい」というビジョンが生まれたという。暴力を否定しつつも、暴力を楽しむ。この矛盾したビジョンをゲームとして成立させるため「いかにゲームの世界において暴力がスタンダードな行動規範と化しているか」に焦点を当てたゲーム設計がはじまった。パンチ、ドッジ、遠距離攻撃といった通常のアクションゲームで用意される動作を網羅しつつも否定することで、いかにプレイヤーが無意識のうちに暴力に頼っているかを浮き彫りにするのだ。なおこのコンセプトは「プレイヤーは敵と交戦する手段があると知った時点で他のオプションを探すことをやめてしまう。なぜなら暴力は正しく、楽しく、そして簡単だからだ」という仮説を前提としている。

考えてみると、本作のようにプレイヤーに大量の戦闘オプションを与えながらも、グッド・エンディングに辿りつくには暴力に頼らないプレイスタイルが求められるタイトルは他にも存在する。不殺生を暗に推奨する『Dishonored』や『Undertale』が良い例だろう。だが『QUUR』はこのコンセプトを「森のエコシステムとその破壊」に当てはめている点でユニークだ。

開発メンバーのその後とまとめ

学生プロジェクトである『QUUR』には、学生たちが学んだスキルを実践する場、そして彼らがゲーム業界へと飛び込む上で提示するポートフォリオの一部としての側面がある。本作の開発は各メンバーのアピールも兼ねているため、戦闘要素やジャンプを使ったプラットフォームアクション、ちょっとしたシューティングなど、約20分で終わる短い体験にしては豊富なゲームプレイが盛り込まれている。攻撃モーションも活用できる機会が少ないのにも関わらず滑らかだ。

『QUUR』でポテンシャルを見せた彼らのその後については、公式サイトから遷移する各メンバーのホームページから確認できる。初期コンセプトを書き上げたCaroline Bitterly氏は現在Quantic Dreamにて『Detroit: Become Human』の開発に携わっている。Lucie Viatge氏はVR対応ゲーム『GNOG』を開発するKO_OP、デザイナーのDante Medina氏はレーシングゲーム『WRC 6』を開発するBigben Interactiveにてインターン経験を積み、3Dアートを担当したHéloïse Lozano氏に至ってはゲームに限らず絵本の世界にも飛び込んでいる。ちなみにSupinfogame Rubikaのカリキュラムについてはゲーム業界内で定評があるようで、『QUUR』の開発メンバーに限らず、これまでにもUbisoftやElectronic Artsなど数々のデベロッパー/パブリッシャーが同校の卒業生を採用してきた。

『QUUR』は製作期間の限られたプロジェクトということもあり短い体験ではあるものの、鮮やかなビジュアルと非言語情報から読み解く世界観にはプレイヤーを惹きつけるものがある。あくまで『QUUR』のインプレッションとして始まった本稿だが、その実験的なコンセプトとテーマ性から透けて見えてきたのは、クリエイターの成長を促すSupinfogameという恵まれた環境と、将来を見据えた学生たちの熱い想いであった。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。