『Back in 1995』レビュー ――ブラウン管と初代プレイステーション、90年代の狂気

『Back in 1995』が模写したのは、初代プレイステーションにおける低解像度のポリゴンとクリエイターの創作欲求の摩擦が産んだ、狂気じみた作品群の感覚である。本作の作者が狙っていたのはこの時代の独特な空気感の再現であり、その試みは成功している。

遠い昔にFPSにハマりきっていたころ、筆者はすでに販売が終了していた三菱製のCRTディスプレイ、「ダイアモンドトロン」の中古品をネットオークションで手に入れて使っていた。いまでこそe-Sports用の液晶ディスプレイが普及しているが、当時FPSに本気で入れ込んでいた連中は、マイクロ秒の応答速度を求めて、米俵と同じくらい重たいブラウン管を自室に運び込んで腰を悪くし、針灸院に通いながらプレイしていたものだった。そういうわけで、ブラウン管の走査線のイメージは筆者の記憶に深く刻まれている。

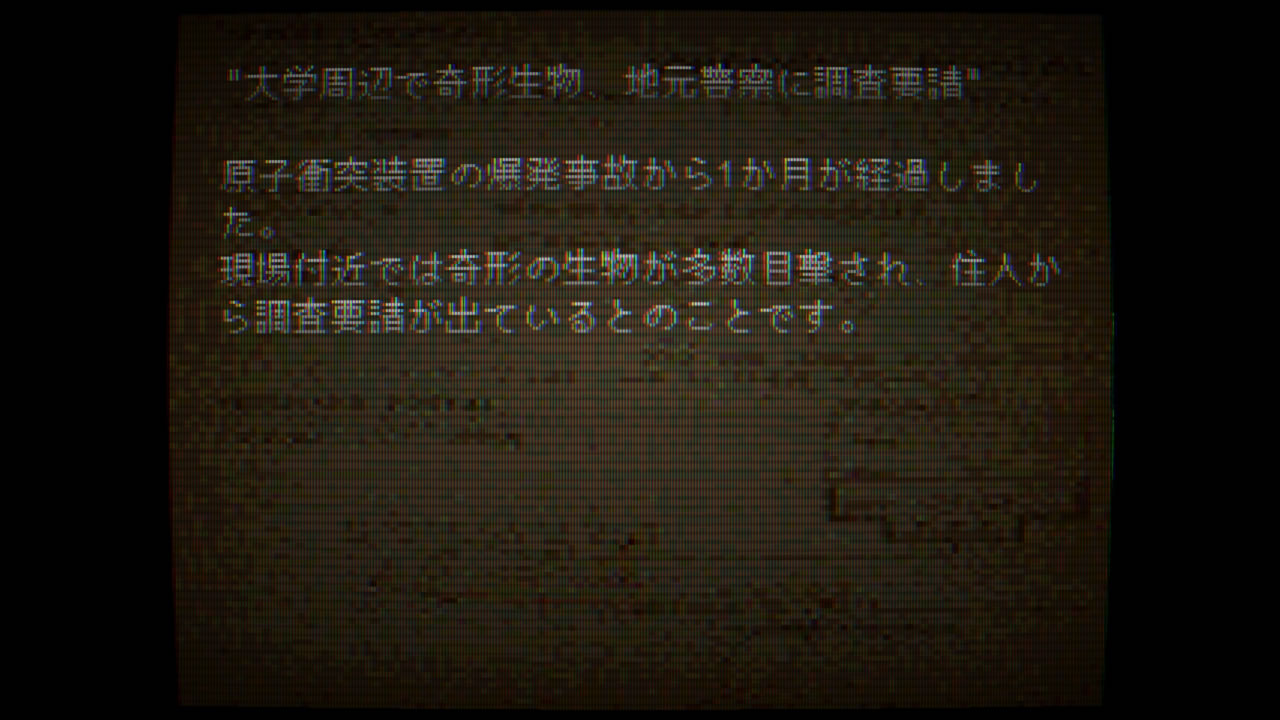

『Back in 1995』が模写したのは、初代プレイステーションにおける低解像度のポリゴンとクリエイターの創作欲求の摩擦が産んだ、狂気じみた作品群の感覚である。「プレイステーションなら新しいことができる」という時代の熱狂と、実際にはそんなに大したことはできないという現実のずれが、『鈴木爆発』、『せがれいじり』、『LSD』、『Moon』、『リンダキューブ アゲイン』などの怪作を生み出し、悪夢めいたこれらの作品群はブラウン管のなかでおぼろげな光を放っていた。本作の作者が狙っていたのはこの時代の独特な空気感の再現であり、その試みはジョイスティック未対応のタンク・コントロール、擬似低解像度と歪曲するポリゴン、4:3の縦横比、ブラウン管の走査線ふうの画面エフェクト等々によって成功している。リリース日は4月29日、Steamにて販売されている。執筆時点の価格で、11.99ドルで購入できる。

舞台となるのは廃墟となった高層ビル郡が立ち並ぶ都市で、プレイヤーキャラクター兼主人公のケントは、くしけずられた北京ダックのような見た目の怪物たちをかいくぐりながら、ビル群の最上階付近や屋上をさまようことになる。北京ダックたちが発生している理由は、おそらく四次元空間が関係している。ケントが遠方に見えるタワーを目指さなければならない理由は、彼が抱える不明瞭な衝動による。

「おそらく関係している」「不明瞭な」と書くのは、こういった言及そのものがゲーム内ですら仄めかしに留まっているだけだからだ。まずイメージが先行し、そのイメージが成立した理由は、脳髄に意識が生ずるのとおなじ程度の論理的整合性しかない。『ファイナルファンタジーⅦ』の魔晄炉を見て、何だっていいのだが、たとえば原子力発電を思い出すことができるプレイヤーは、こういった恣意的なモチーフからいくらでも発想を導き出して楽しむことができるだろう。

ただし『ファイナルファンタジーⅦ』との決定的な違いは、それが関連しているかどうか論じるための材料が足りないことだ。たとえばこのゲームにおける廃墟的なイメージやバラックは、1995年の阪神淡路大震災を反映しているのかもしれないと思いついても、それを系統立てて論じることはできない。

二十年ぶりのタンク・コントロールに足をとられるかと思ったが、アクションは思いのほか簡単で、かえって不気味なほどである。回復アイテムも弾薬も豊富にあるし、そうしようと思えばくしけずられた北京ダックを一匹も倒さずともクリアすることができる。また謎解きもかなり簡単で、ビルのなかに散らばっている書類からかつての従業員の社員番号をメモし、しかるべき数字を引き算して三桁の番号鍵を開く程度である。

このゲームのジャンルは、90年台の名作である「バイオハザード」や「サイレントヒル」的な雰囲気をもつウォーキング・シミュレーターと言っていい。そう考えてみると、このゲームのグラフィックの部分がいかに精巧に作りこまれているかが見えてくるし、BGMのシンセサイザーはシンプルだがいい音を鳴らしているのがわかる。

総括すると、一周目の終盤であらわれる画面の乱れや、二周目で追加されるライティング・エンジンによる味付け、いきなり鮮明なメイリオ書体で表示されるメタフィクショナルな言及など、なんとなく興味を惹く演出は随所に見られるし、そのために最後までプレイすることができる。プレイ時間が一周あたり2時間程度で済むことも大きい。

このゲームはかなりニッチなところにある狭い層を狙っていて、それに向けてすばらしいコースを描いて放たれた矢だが、引き絞りが甘すぎて的に届かなかった。狙いは良いので、あとは作り手の筋力の問題だと思う。なんにせよ筆者にできるのは、1200円という、この内容にしては少々高めの金額を景気よく払って、次のゲームを2055年までに作ってもらえるよう祈ることだけだ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。