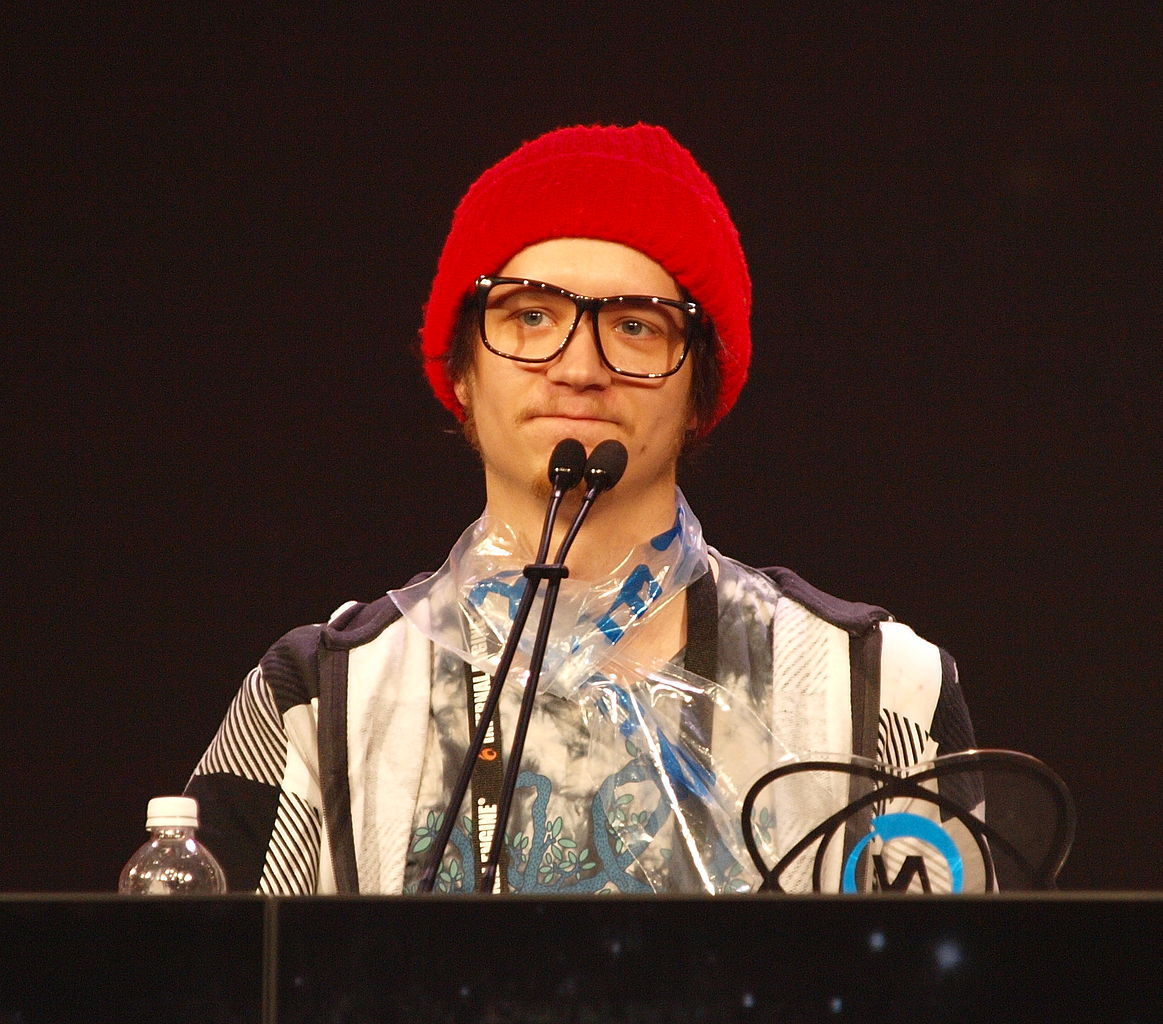

Jonatan “Cactus” Söderström 『Hotline Miami』に至る道

[One Man Dev]は、ひとりのクリエイターにフォーカスし、経歴や代表作から見えてくるゲームデザイン哲学にせまる月刊企画(全5回予定)。第2回は2012年にリリースされた『Hotline Miami』で一躍メジャーな舞台に躍り出たJonatan "Cactus" Söderströmだ。大量にリリースされている彼のフリーゲームの中から際立った作品をピックアップしつつ、『Hotline Miami』に至るまでの歩みを探っていく。

ゲーム開発の早業師

CactusことJonatan Söderströmは1985年生まれ、スウェーデンのGöteborg(ヨーテボリ)出身のゲームクリエイター。同じ1985年生まれということも含めて、前回、紹介したTerry Cavanaghとの共通点は多い。Cactusもゲーム会社に務めた経験がまったくないまま、アマチュアのゲーム開発者からプロのゲームクリエイターになった人物なのだ。ちなみに2人は2008年に『Xoldiers』というアクションゲームを共同制作している。

2004年からフリーゲームを自身のサイトで公開しはじめ、現在その数は50作以上にのぼる。しかもそれらの作品の多くが、2時間から1週間程度という極めて短期間で開発されているから驚きだ。この多作かつ素早いゲーム開発によって、Cactusは『Hotline Miami』でヒットを飛ばす以前から、すでにインディーゲームのクリエイターとして注目を集める存在であった。特にGDC 2009では「The Four Hour Game Design」と題して講演し、その迅速なゲーム開発の秘訣を彼らしいユーモアとともに語っている。

しかしながら、彼のスピーディーなゲーム開発はどちらかといえば、彼の飽きっぽさに由来する部分が大きいようだ。彼はインタビューでたびたび「いつも新しいアイデアを思いついてしまうから、1つのゲームに集中するよりも新しいゲームを創ってみたくなる」、「(創り始めて)2日後くらいで、たいていゲームに対する関心がなくなってしまう。モチベーションが無くなりはじめると、俺はゲームをなんとか完成させようとする」といった発言を繰り返しているのだ。

他方、例外的に長い開発期間がかかった作品は、ほとんどはコンペへの応募作品か商業的に依頼された作品だ。出世作となったスタイリッシュなSTG『Clean Asia!』(2007)は、 shmup-devというSTG開発コミュニティのコンテスト応募作品であり、2か月の制作期間をかけられている。さらにアメリカの大人向けアニメ局Adult Swimのブラウザゲームとして開発された肉弾レースゲーム『Hot Throttle』(2011)は5か月かけられている。

本格的な商業デビューとなった『Hotline Miami』も開発期間は約1年弱。続編となる『Hotline Miami 2: Wrong Number』も正式にリリースが発表されてからすでに1年以上経過している。フリーゲームと有料のゲームでは開発期間が異なってくるのは当然であろうが、今後のCactusの開発スピードが以前のようなハイペースを保っていくかというと怪しいだろう。事実、あれだけ頻繁に更新されてきた公式サイトのフリーゲームも2011年の『Keyboard Drumset Fucking Werewolf』以降は止まっている。『Hotline Miami』の大成功でプロのクリエイターとしての地位を獲得した彼にとって、開発スピードはもはや重要な問題ではないのかもしれない。

Game Makerとの出会い

いずれにせよ、これまでの開発ペースを支えてきたのが一つの開発ツールであったことは指摘しておくべきだろう。

幼いころからビデオゲームに親しんできた彼は紙とペンでゲームのアイデアを再現することはあっても、本気でゲーム開発に取りくむことはなかったという。というのも、Cactusにとってプログラミングは複雑すぎるように思えたのだ。それよりも絵や小説、映画制作やバンド活動に取り組むほうが多かったという。だが、もともと創作活動に積極的であった彼が、ビデオゲームにも踏み出すのは時間の問題であったのだろう。「ただ何か新しいことを始めたかった」。そんな理由で彼はGame Makerと出会ったのであった。

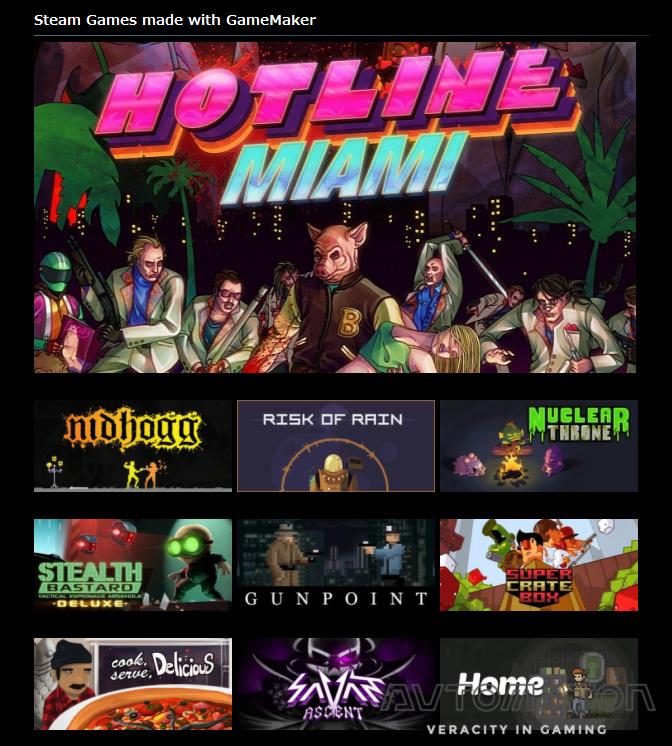

日本での知名度は高くないが、Game Makerは欧米ではとても人気があるゲーム開発ツールである。ドラッグ・アンド・ドロップに対応したGUIがベースであるため、プログラミングに慣れていない人でもゲーム開発が可能なのが特徴だ。特定ジャンルのゲーム専用ではないが、2Dアクションに強いという印象がある。『Hotline Miami』はもちろんのこと、『Spelunky』、『Risk of Rain』などもGame Makerで作られた作品だ。

またGame Makerの魅力はツールとしての使いやすさだけではなく、開発者コミュニティの層の厚さにもある。2003年に開発者Mark Overmarsが公式フォーラムを開設、現在はイギリスの YoYo Gamesがサイト運営とツール販売をしており、ゲームの無料ホスティングサービスも提供している。さらに賞金付きのゲーム開発コンテストも開催するなど、積極的にコミュニティを盛り上げている。

Game Makerのコミュニティに触れて、Cactusがまず感じたことはゲーム開発の敷居の低さであったという。多くの人はスキルもアイデアもなく、完成するゲームのほとんどはゴミのようなもの。それでもGame Makerの開発者の多くは、創作することそれ自体に喜びを感じているのだ。

そして彼もまた、芸術的野心は特になく、人々の注目を集めるためにゲームを作っていると2008年のインタビューでは答えている。実際、彼の初期作品の多くはかなり原始的である。幼稚園児の落書きなイラストにCactus自身の音楽をのせたアドベンチャーゲーム『Ted's Wet Adventure』(2006)、ローファイなチップチューンとピクセルアートによるパズルアクション『Saru ga Daisuki』(2006)。ハンドメイドとよべば良く聞こえるが、この段階ではまだCactusは無数に存在するアマチュア開発者の一人であったといえる。

出世作『Clean Asia!』とSTGの作品群

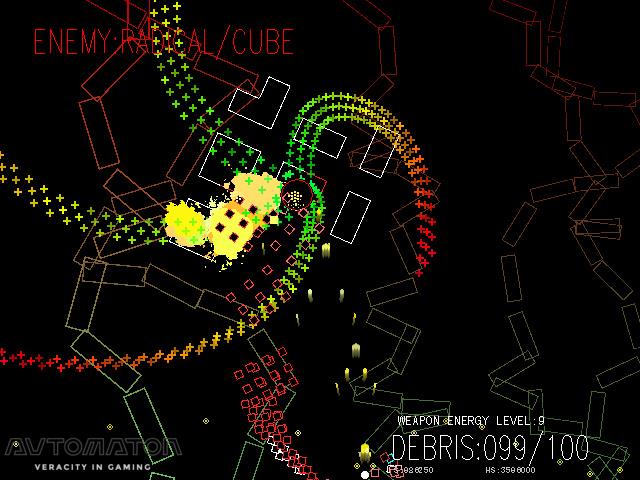

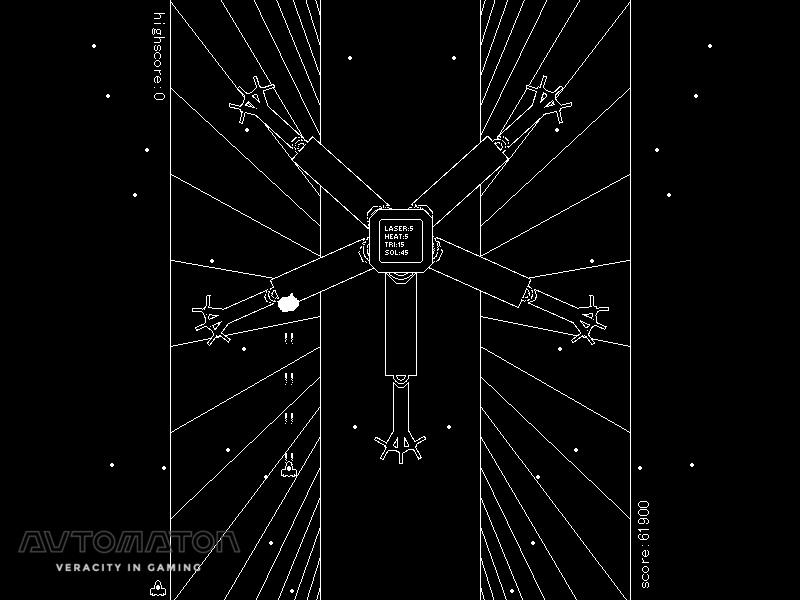

そのような中でCactusが最初に大きな注目を浴びたきっかけは『Clean Asia!』(2007)というSTGであった。本作はワイヤーフレームを思わせる幾何学的なデザインと風変わりなテクノ・ミュージックが特徴の作品。自機は近接攻撃型と防御型の2種類が用意されており、Thailand、Korea、Chinaの3つのステージを選択してクリアしていく。

上述したとおり、本作はSTGの開発コンテストへの応募作品であり、Cactusはみごと200ドルの賞金を獲得している。ゲーム開発で彼が初めて手にしたカネである。さらに2008年のIGFにおいてExcellence In Visual ArtsとExcellence in Audioのファイナリストにも選出。Game Makerというコミュニティを超えて、彼はクリエイターとしての頭角をあらわし始めたのだ。

彼の初期の作品群には、本作以外にも多くのSTGが含まれている。『Fractal Fighter』(2007)は名前の通り、フラクタル図形のボスと戦い続けるシンプルなSTG。『PROTOGANDA: STRINGS』(2007)は制限時間内にできるだけ多くのボスを撃破していく内容で、こちらのボスも抽象的な多角形で構成されている。『Minubeat』(2007)はリズムゲームの要素を取り入れた作品。タイミングよくボタンを押すことでホーミングや弾消しが発生するというユニークなアイデアが特徴だ。

これらのラインナップのために初期のCactusは、STGを得意とするクリエイターというイメージがあった。しかしながら、インタビューにおいて彼はSTGに対する特別なこだわりはないと話している。そもそもゲーム制作を始めるまで、STGにハマったこともなかったようだ。そんな彼がSTGを数多く開発してきた理由は、「撃って避ける」というシンプルなメカニクスに対して、様々なビジュアルスタイルを試すことができたからだ。

『Clean Asia!』、『Fractal Fighter』、『PROTOGANDA: STRINGS』に見られるようなシンプルな幾何学的模様。『Burn the Trash』(2007)、『Ad Nauseam 2』(2008)に見られるインクをぶちまけたようなカラフルなデザイン。メカニクス自体は素朴なものが多いのだが、デザインセンスはつねに奇抜であり非凡だ。

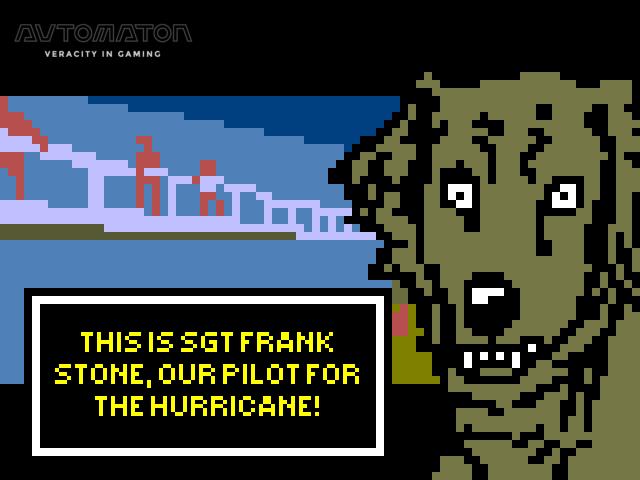

興味深いのは、STGというジャンルの中で模索されたスタイルの中から、のちの『Hotline Miami』に相通じるセンスが感じとれることだ。たとえば、『Clean Asia!』における機体セレクト画面や作者クレジットにおけるネオンカラーのイラスト。ゲーム自体とは関わりはないが、サイケデリックでウィットに富んだUIやクレジットへのこだわりは『Hotline Miami』を彷彿させる。また『Akuchizoku』(2007)のストーリーモードでは、巨大なドット絵による人物や動物のイラストが挿入される。ゲーム自体は粗いグラフィックスの横スクロールSTGではあるが、ドット絵をゲームプレイの中ではなく、ストーリー部分で利用するというアイデアは『Hotline Miami』にも受けつがれているだろう。

アドベンチャーと「大人向け(adult-oriented)」ゲーム

CactusがSTGでそのビジュアルデザインの探求を行ってきたとするならば、アドベンチャーゲームは彼の物語描写と演出上の実験場だ。いうまでもなく、『Holine Miami』はその単純明快なゲームプレイだけではなく、複雑なストーリーやシリアスな演出によっても評価されてきた。ここでは彼が作ってきたアドベンチャーゲームの中から、『Hotline Miami』につながる表現を見てみよう。

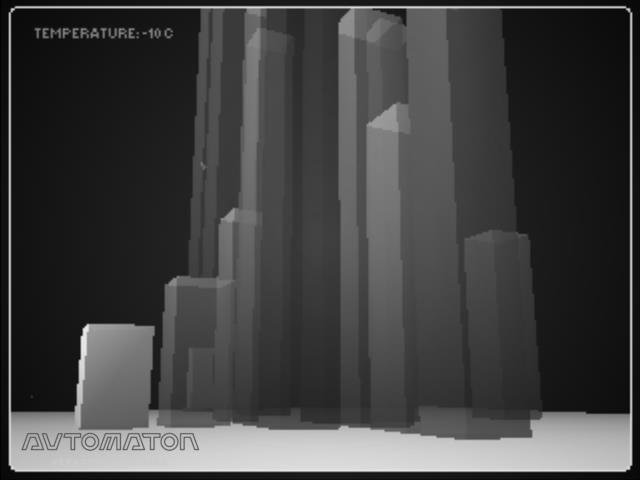

まず無視できない作品として『Mondo Medicals』(2007)及び『Mondo Agency』(2007)があげられる。Cactusがお気に入りの作品としてあげるこれらの作品は、未完の『Mondo Wires』を含めて『Mondo Nation』という三部作になる予定であった。どちらの作品も一人称視点のアドベンチャーゲームになっており、特徴のない灰色の迷路を脱出するのが目的だ。矢印にそって進んだり、高台に到達したりする。パズルのような要素もある。しかしながら、本作の最大の特色は人を食ったようなシュールな展開と各レベルごとに挿入される不気味な カットシーンである。

『Mondo Medicals』ではプレイヤーはガン治療の調査の参加者として迷路に送り込まれる。カットシーンではテレビ頭の奇妙な男が登場して、ガン治療への情熱を訴えかけられる。『Mondo Agency』では大統領を救うため、エージェントとして迷路を探求する。カットシーンでは前作につづいてテレビ男が登場。哲学的な内容の謎の説教が行われる。両作ともストーリー自体は非常に曖昧だ。圧迫感がある3D空間と不安をあおる効果音がただただ不気味な作品である。

もともと『Mondo Medicals』は、インディーゲーム開発フォーラムTIGSourceによって開催された"B-Games"コンテストの応募作品であった。ここでの"B-Games"とはいわゆるB級映画に類するゲームという意味である。応募者たちの多くは粗悪で馬鹿げたゲームで競い合ったが、Cactusは"B-Games"の意味をシリアスだが奇妙で曖昧なデキの悪いゲームとして解釈した。そこで本作のコンセプトはプレイヤーを混乱させることになったと彼は語る。プレイヤーはゲームのタイトルやプロットやミッションの内容やレベルデザインに常時だまされることになる。

これらの二部作においてCactusが探求したのは、いわゆる「信頼できない語り手」のバリエーションのひとつであろう。主人公や語り手、それに準じる人物が読者に(無自覚に)嘘をついているというテクニックは、ビデオゲームの中でもたびたび登場する。『Hotline Miami』においては、主人公であるJacketの記憶や妄想が曖昧な形でプレイヤーに提出される。またプレイヤーに向けられた『Mondo Nation』の奇妙なカットシーンは、『Hotline Miami』のPartごとに挿入される詰問シーンを思わせる。いずれにせよ、これらの演出はゲーム内における虚実を意図的に曖昧にしており、プレイヤーに積極的な解釈を求めているのだ。

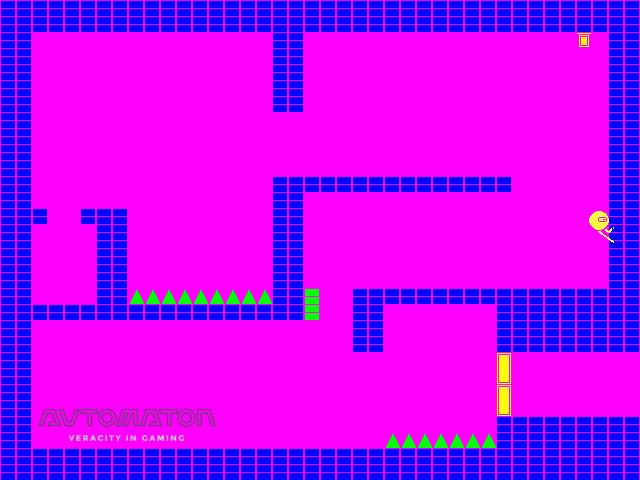

ビジュアルはかなり異なるが、2Dプラットフォーマーを模したアドベンチャーゲーム『Psychosomnium』(2008)もこの系譜に位置するものだろう。夢の世界に迷い込んだ主人公が探索を始めるというありきたりな展開でこのゲームはスタートする。だが、その主人公は次のシーンでいきなり死んでしまい、プレイヤーの予想はいきなり裏切られる。プレイヤーはこの夢が誰のものなのか、この世界が誰のものなのかを問いながら、不思議なパズルを解いていくことになる。

最後に取りあげたいのは、ざらついたピクセルアートが特徴のアドベンチャーゲーム『Norrland』(2010)だ。主人公は猟銃で動物を狩り、湖で魚を釣り、喉をいやすためにビールをがぶがぶ飲む。さらに欲求の命じるままに道端で大便小便を垂れ流し、眠りにつき、自慰にふける。北欧での生活をコミカルなミニゲームに仕立てた内容に思えるが、ただのバカゲーには収まらないシリアスなテーマが横たわっている。とくに狩りをしている道中に襲いかかる睡魔と夢のパートの存在が大きい。主人公は夢の中で海に沈んだり、自分自身を殴りつけたり、ロシアンルーレットに興じたりする。夢の内容は脈絡ないものだが、彼が精神的に支障をきたしていることを伝えるには十分だ。物語の終盤には、自分自身を否定する質問が浴びせかけられ、衝撃的な結末をむかえる。

『Norrland』はプレイヤーをあざむくようなものではないが、他の作品と同じくシリアスな解釈を要求する内容であることはたしかだ。そして、これらのアドベンチャーゲームで目指しているものは、Cactusがいくつかのインタビューで「大人向け(adult-oriented)」ゲームと語るものであろう。インディーゲームの行く末に対して彼は「早くもっと大人向けのゲームの波が来ることを祈っている」と答えたり、「どこを探せばゲームの世界にAlejandro Jodorowsky、David Lynch、Philip K Dick、Stanley Kubrick、William S Burroughs、駕籠真太郎、J G Ballardにあたる人がいるのか?なぜ人々はそういった領域のゲームを創らないのか」と問いただしてきたのである。

『Hotline Miami』とそれから

STGにおけるビジュアルデザインの探求、アドベンチャーゲームにおけるシリアスなテーマの探求。Cactusがフリーゲームで試みてきた小さな実験は『Hotline Miami』でみごとに開花した。結果として初期作品にあった並外れた開発ペースは後退することにはなった。しかし現在のCactusが目指しているのは、アイデアやセンスだけで人をひきつける小品ではないのだろう。

そもそも2008年のインタビューでは、お気に入りのゲームに『Half-Life2』をあげ、予算が無限にあったならば、可能なかぎりにメインストリームでスペクタクルなゲームを創りたいと答えている。つまり、彼が小さな作品をハイペースで作ってきた背景には少なからず金銭的な理由があったのであろう。今後は十分に時間のかけられた大人向けのゲームが期待できるわけだ。

近年のCactusの活動におけるもう一つの変化として、コラボレーションがあげられる。『Hotline Miami』も彼ひとりによる作品ではなく、リードアーティストなどをつとめたDennis Wedinとの共作である。このコラボレーションのきっかけとなったのは、2011年の『Keyboard Drumset Fucking Werewolf』。本作はDennis Wedinが所属するバンドの楽曲にのせて、様々なミニゲームをこなしていくものだ。楽曲は3分にも満たない長さだが、ゲーム内容は楽曲に合わせてめまぐるしく変化する。

音楽に関して、以前から他のクリエイターの楽曲を使用することは少なくなかった。しかしながら、本作の音楽は単なる楽曲提供にとどまらないゲームの根幹として機能しており、さらにグラフィックスもDennis Wedinが担当しているのだ。これまではワンマンのデベロッパーとしての活動が中心であったが、今後はこういったコラボレーションが増えていく可能性はあるだろう。

影響を受けた作品として、David Lynchの映画やドラマ、『Portal』や『killer 7』といったゲームをあげているCactus。目下、開発しているのは『Hotline Miami 2: Wrong Number』であるが、それ以外にも今後は刺激的なコラボレーションによる大規模な大人向けのゲームを期待してもよいのかもしれない。欲を言うならば、開発ペースだけはなるべく下げずに保ってくると嬉しいのだが。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。