『VVVVVV』 クリエイター Terry Cavanagh ミニマリストの想い、追究

[One Man Dev]は、それぞれひとりのクリエイターにフォーカスし、経歴や代表作から見えてくるゲームデザイン哲学にせまる月刊企画(全5回予定)。第1回でとりあげるのはは『VVVVVV』や『Super Hexagon』で知られるTerry Cavanagh氏だ。

アマチュア開発者から商業的成功へ

Terry Cavanaghは1985年生まれのアイルランド出身のゲームクリエイターだ。プログラミングのほかゲームデザインやグラフィックスなど、音楽以外のほぼすべてを一人で制作するワンマンのデベロッパーだ。10代のころに独学でプログラミングを覚え、アマチュア開発者として多くのフリーゲームを自身のサイトで発表してきた。フルタイムのゲーム開発者になったのは2008年ごろで、それまでは銀行でアナリストとして働いていたそうだ。現在はイギリスのケンブリッジに住んでいる。

商業的なデビュー作は2010年にリリースされた『VVVVVV』だ。重力が反転するジャンプアクションという点以外は、見た目も簡素な2Dプラットフォーマーである。だが、ミニマルだが味のあるピクセルアート、手のこんだレベルデザインといったCavanaghの持ち味は一般のプレイヤーからも批評家からも肯定的に評価された。IndieCade 2010のMost Fun and Compellingを受賞して、その後は3DSやPS Vitaといったプラットフォームでもリリースされた。さらに今年の6月にスマートフォンに移植されたのは記憶に新しいところだ。

フリーゲームの世界で既に名が知られていたが、Cavanaghの商業的成功はインディーゲームシーンに少なからぬ影響を与えた。2008年の『Braid』に続いて、2010年には『Limbo』、『Super Meat Boy』とその後の2Dプラットフォーマーのルネッサンスを開花させる名作が多数生まれている。しかし、これらがゲーム業界経験者による作品であったのに対して、Cavanaghにはそのような経歴がなかったのである。

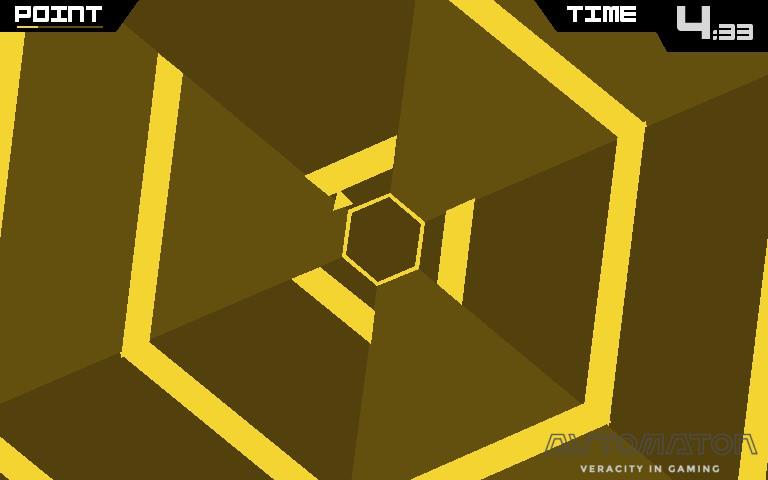

商業2作目になるのは、六角形の迫り来る壁をひたすら避け続ける2012年の『Super Hexagon』。まずはiOS向けにリリースされ、その難易度の高さから話題を集め、結果として最初の3日間で1万セールスを達成した。2013年のIGFのExcellence in Designのファイナリストに残り、商業面でも評価面でも大きな成功をおさめることになった。

個人的にも『Super Hexagon』には強い感銘を受けた。シンプルだが美しい幾何学的図形。高難易度のように見えて、確実にクリアできるバランス。ワンアイデアを完璧な形で仕上げた本作は、Cavanaghの最高傑作であり、21世紀のテトリスではないかとすら思える。

シンプルなメカニクスをレトロなグラフィックスでまとめあげるCavanaghは、インディーゲーム界きってのミニマリストと言えよう。近年は積極的にゲームジャムに参加して、以前のように多くのフリーゲームをリリースしている。『Flappy Bird』を題材としたゲームジャム"Flappy Jam"では、相変わらずの高難易度な『Maverick Bird』を発表した。一見、急降下(Dive)の操作を取り入れただけのクローンゲームのように思えるが、本家をしのぐ高い中毒性があり、その健在ぶりを発揮している。

アーケードタイプの作品で光るサウンド演出

『VVVVVV』や『Super Hexagon』といったヒット作を生みだしてきたTerry Cavanagh。そのため"Easy to Learn, hard to Master"なアーケードゲームのクリエイターであるという印象が強い。実際に商業作品以外のフリーゲームでも、『Self Destruct』(2008)や『Bullet time』(2009)といったスコアアタック型のSTG、『Best Years』(2009)や『Naya's Quest』(2013)といったパズルプラットフォーマーとシンプルなアーケードゲームがめだっている。

色数をおさえたスタイリッシュなビジュアル、きめ細やかなレベルデザインと、彼のアーケードタイプの作品には『VVVVVV』と『Super Hexagon』で存分に発揮されたデザインセンスが見てとれる。だがとくに注目してほしいのはサウンド演出だ。Cavanaghの作品では、音楽は他のコンポーザーにまかされ、効果音も必要最低限のものしか使われない。だが、サウンドトラックの選択センスもさることながら、彼の効果音選出センスは非凡といえる。

たとえば、一度聞いたら忘れない『VVVVVV』のミス時の効果音。1000回以上のミスを経験して途中で投げ出したくなる内容であるにもかかわらず、この効果音にはどこか憎めない愛嬌がある。また『Super Hexagon』では、10数秒の壁を突破するごとに女性のボイスでアナウンスが入る。このボイス演出は、ゲームの進行度をプレイヤーにフィードバックするともに、適度な緊張感を与える効果がある。『Maverick Bird』では、サイケデリックなビジュアルとあわせてに派手なエレクトロハウスをフィーチャーしている。どこか牧歌的だった本家『Flappy Bird』に対して、スピードと緊張感を生み出しているのだ。

リトライを繰り返すアーケードゲームということもあって、プレイヤーがこれらの音を耳にする回数は膨大だ。しかし、Cavanaghの作品ではサウンドに不快感を覚えることは少ない。むしろこれらのサウンド演出によって、プレイヤーはさらにリトライの欲求を加速させてゆくのだ。

物語に比重を置いた作品郡

アーケードタイプの作品で知られるTerry Cavanaghが、お気に入りのゲームとしてインタビューでたびたび取りあげているのは、意外なことに『ファイナルファンタジー7』である。それまでCommodore 64やメガドライブのゲームしかふれたことがなかった彼は、いとこの所有するPlayStationで初めてRPGというジャンルに接し、洗脳やクローンといったモチーフが登場するシリアスなストーリーに感銘をうけたそうだ。その他でも最近のゲームのお気に入りとして、彼は『GTAIV』や『Fallout 3』といったオープンワールドゲームをあげている。

それらのフェイバリットゲームが示すように、Cavanaghは物語を重視した作品も数多く発表している。2011年の『Hero's Adventure』では、ローファイなドット絵によるフェイクRPG。マップを移動することでJRPG的な戦闘が発生するが、選択肢には意味はなく、すべて物語上の演出となっている。

2009年の『Pathway』では、サイドスクロール形式のアドベンチャーゲームである。いくつかのルートの分岐はあるが、基本的に右方向に進むことでストーリーが展開してゆく。一度進んだ道は引き返すことができないため、プレイヤーはすべてのルートを体験するために繰り返してプレイする必要がある。アドベンチャーゲームというよりもビジュアルノベルに近いデザインであり、物語に比重を強くおいた作品になっている。

同じく2009年の『Judith』はミステリアスな城を舞台とした一人称視点のアドベンチャーだ。旧約聖書の『ユディト記』やグリム童話の『青ひげ』といった古典から着想をえたサイコホラーとなっており、シンプルなビジュアルがかえって不気味さを引きたてている。プレイヤーは城のなかを探索して過去の出来事を解明していくが、本作もインタラクションの要素が極めて少なく、ほぼ一本道のストーリーを楽しむだけの内容になっている。

トップビュー、サイドビュー、一人称視点と形式は様々だが、これらはすべて物語主導の作品だ。やりごたえのある難易度や緻密なレベルデザインといった特徴はなりをひそめ、 Cavanaghは一貫してゲームによってこそ可能な物語表現を模索しているように感じる。

『Don't Look Back』から伺えるのTerry Cavanaghの向かう先

こうしてTerry Cavanaghの作品をながめてみると、彼の関心がアーケードタイプのゲームとストーリー重視のゲームにくっきり分かれているように思える。しかしながら、このふたつの方向性が彼にとってまったく別の感興というわけではない。そのことは彼の初期のフリーゲーム『Don't Look Back』(2009)でしめされている。

オルフェウスの冥府くだりに着想を得たこの2Dプラットフォームは、即死トラップ満載で何度もやり直しを求められる。リトライ自体はミスをしたレベルからの再スタートであり、それほど苦にはならない。この点においては、彼のアーケードタイプの作品を彷彿させるデザインだ。

だが本作はその後半部において、ドラマチックな展開を見せる。直接体験してもらいたいのでここでの詳述は避けるが、棒のようなキャラクターとボイスを活かすことできわめてインパクトが強い演出をなしているのだ。いずれにせよ「2Dプラットフォーマー」というメカニクスと「オルフェウスの冥府くだり」というストーリーを、最小限の要素によって有機的に結合したCavanaghの手腕には感心させられる。

メカニクスとストーリーの一致という理想は、多くのクリエイターが追い求めるものであろう。ミニマリストであるCavanaghはその理想を実現するために、メカニクスの側からはシンプルなアーケードタイプの作品、ストーリーの側からは実験的なアドベンチャーゲームを製作してきたように思える。『Don't Look Back』はその理想の出発点であり、小さな成功であるように思える。

商業作品、フリーゲームを問わず、『VVVVVV』以降にCavanaghは小規模な作品しかリリースしていない。2010年から開発していたRPG『Nexus City』は「大きくなりすぎてコントロールできる範囲を超えた」と開発中止を決定している。開発規模のコントロールはインディーデベロッパーも苦労する部分であろう。しかしながら、物語要素が必然的に重視されるRPGは、Terry Cavanaghの次回作として非常に興味がそそられるものであった。今後の彼の作品がどんなジャンルになるかはわからないが、『Don't Look Back』で発揮されたシンプルなメカニクスとストーリーの融合が、よりボリュームの大きな作品で実現するのを期待している。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。